ORIGINAL

Challenges in the implementation of patient identification and the Gender Identity Law in healthcare institutions in Buenos Aires

Desafíos en la implementación de la identificación de pacientes y la Ley de identidad de género en instituciones de salud en Buenos Aires

Silvia Gabriela Pérez1 ![]() *, Ermelinda Salinas1

*, Ermelinda Salinas1 ![]() *, Silvio Saravia1

*, Silvio Saravia1 ![]() *, Valeria Cros Báez1

*, Valeria Cros Báez1 ![]() *, Viviana de los Ángeles Galarza1

*, Viviana de los Ángeles Galarza1 ![]() *, Victoria Sánchez Antelo1,2

*, Victoria Sánchez Antelo1,2 ![]() *

*

1Carrera de Enfermería, Departamento de Salud y Seguridad Social, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

2Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Tecnológicas en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Perez SG, Salinas E, Saravia S, Cros Báez V, Galarza V de los Ángeles, Sanchez Antelo V. Challenges in the implementation of patient identification and the Gender Identity Law in healthcare institutions in Buenos Aires. Salud, Ciencia y Tecnología. 2024;4:767. https://doi.org/10.56294/saludcyt2024767

Enviado: 19-11-2023 Revisado: 25-01-2023 Aceptado: 01-03-2023 Publicado: 02-03-2023

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

Introduction: patient identification is a key component of Patient Safety goals. In the context of gender identity (GI) regulations, the adaptation of identification protocols is required for compliant implementation.

Objective: to identify challenges and tensions in patient identification as a safety goal and its intersection with the current gender identity legislation in Argentina.

Methods: a qualitative approach was used to collect data from seven healthcare institutions with patient admissions, selected based on their different profiles in terms of sector (public/private), patient safety accreditation process, and type of care (specialized/general). Grounded theory was employed to identify common institutional patterns.

Results: three institutional situations were identified: 1. Contradiction: where compliance with GI regulations is perceived to undermine secure patient identification; 2. Potential convergence: although GI regulations are not fully implemented in patient identification, institutions deploy informal strategies to comply with them; 3. Convergence: institutions that have made changes to records and systems in line with GI. All institutions acknowledge the need for training in the care of transgender, transvestite, and non-binary patients.

Conclusions: strengthening institutional policies based on safety goals and adherence to gender identity legislation is necessary. Organizational changes are essential, and training is needed to address the care of transgender, transvestite, and non-binary patients effectively.

Keywords: Patient Safety; Gender Identity; Nursing; Argentina.

RESUMEN

Introducción: la identificación de pacientes es un componente clave de las metas de Seguridad del Paciente. En el contexto de la normativa sobre identidad de género (IG), se requiere adecuación de los protocolos de identificación para una implementación conforme a ésta.

Objetivo: identificar desafíos y tensiones en la identificación de pacientes, como meta de seguridad, y su confluencia con la legislación sobre identidad de género vigente en Argentina.

Métodos: se utilizó un enfoque cualitativo para relevar datos de siete instituciones de salud con internación de pacientes, seleccionadas por sus diferentes perfiles en relación con sector al que pertenecen (público/privado), proceso de acreditación en materia de seguridad del paciente y de acuerdo con el tipo de atención (especializada/general). Se utilizó la teoría fundamentada para la identificación de patrones institucionales comunes.

Resultados: se identificaron tres situaciones institucionales: 1. Contraposición: donde se percibe el cumplimiento de la normativa sobre IG atenta contra la identificación segura de pacientes; 2. Posible confluencia: si bien no se implementa la normativa sobre IG en la identificación de pacientes, las instituciones despliegan estrategias informales para darle cumplimiento; 3. Confluencia: se trata de instituciones que implementaron cambios en registros y sistemas acorde a IG. En todas las instituciones se detecta la necesidad de formación para el abordaje de pacientes trans, travestis y no binarios.

Conclusiones: es necesario fortalecer políticas institucionales basadas en las metas de seguridad y de respeto de la normativa sobre identidad de género. Son claves los cambios organizacionales, para lo que se necesita capacitación

Palabras clave: Seguridad del Paciente; Identidad de Género; Enfermería; Argentina.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la atención de salud, las metas de seguridad de pacientes desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad de la atención y en la satisfacción de las personas que requieren internación. Estas metas se orientan hacia la prevención de errores donde la identificación clara de pacientes es un componente clave.(1,2) La implementación de las metas de Seguridad del Paciente engloba un conjunto de transformaciones y estrategias orientadas a generar una cultura de la seguridad a nivel institucional.(3)

Asimismo, el contexto normativo en el que se inserta una organización de salud toma relevancia en la medida en que modula la interacción entre los agentes institucionales (equipo profesional, dirección administrativa y médica) y sus pacientes. En este sentido, la legislación sobre identidad de género resulta clave para comprender la adopción de cambios con relación a la identificación de pacientes.(4,5,6) En Argentina, esta legislación establece el derecho de las personas a ser reconocidas de acuerdo con su identidad de género, a ser llamadas y registradas con el nombre de pila adoptado, aun cuando este no se haya modificado en los registros formales como el Documento Nacional de Identidad (DNI).(6) Como resultado de esta legislación, se ha desarrollado un conjunto de pautas en las que se establece el uso del nombre preferido por la persona y de pronombres acorde a su identidad, así como la inclusión de información sobre la genitalidad de nacimiento en los registros médicos.(5)

Sin embargo, los cambios necesarios pueden presentar desafíos al sistema de salud ya que requieren un ajuste en procesos complejos que se conjugan en la identificación de pacientes que necesitan atención hospitalaria. La identificación de pacientes no se limita a definir un protocolo sobre qué información incluir para la identificación, qué formato aplicar (pulseras impresas o manuscritas) o qué métodos de registro utilizar (captación de datos desde el DNI de forma electrónica o mediante carga manual en sistemas). Supone también cambios en la comunicación dentro del equipo de salud, en la comunicación con pacientes para verificar su identidad, así como en los procedimientos administrativos y protocolos de registro (datos de admisión, registro en historias clínicas). Estos cambios demandan esfuerzos institucionales para coordinar diferentes áreas y servicios, así como estandarizar la comunicación y la atención. En el contexto de la identificación de pacientes, esto puede suponer un desafío para el equipo de salud, ya que requiere la adecuación de sus prácticas y protocolos.

La literatura sobre atención sanitaria a personas trans, travestis y no binarias ha señalado que el conocimiento sobre cuestiones de género y derechos, así como las actitudes del equipo de salud hacia la atención de personas LGTBIQ+ son componentes clave para el acceso a los servicios y para lograr una atención sanitaria sensible al género y respetuosa de las identidades diversas.(7) En Argentina, un estudio cuantitativo previo, realizado con personal de enfermería, reveló que existe la necesidad de mayor formación sobre la legislación vigente y sobre el abordaje de personas trans, travesti y no binarias. Aun así, prevalece una actitud positiva y de respeto hacia la identidad de género de pacientes. Las personas encuestadas señalaron que el principal obstáculo para adoptar protocolos de identificación de pacientes acordes a la legislación sobre identidad de género es la falta de respaldo institucional.(8)

La cultura institucional desempeña un papel fundamental en la adopción de nuevos conocimientos y de nuevos procedimientos. Valores, creencias y normas compartidos en torno al respeto de las personas y sus derechos, así como en torno a la seguridad de pacientes, favorecen el desarrollo de habilidades/actitudes individuales y crean una cultura común.(9,10) Esto pone de manifiesto la importancia de considerar no sólo los aspectos individuales, sino también los compromisos formales de las organizaciones hacia acciones que den cumplimiento de la legislación y a una cultura que facilite la confluencia entre las metas de seguridad y el respeto a la identidad de género.

Este trabajo tuvo como objetivo identificar desafíos y tensiones en la identificación del paciente, como meta de seguridad, y su confluencia con la legislación sobre identidad de género vigente en Argentina. Se explotan los procesos institucionales en materia de seguridad del paciente, de género y sobre las estrategias formales e informales para dar respuesta a procesos de atención a personas trans, travestis y no binarias que solicitan ser identificadas de forma diferente a lo consignado en el DNI. Con esta investigación, se espera contribuir al desarrollo de estrategias y prácticas que promuevan una atención de salud inclusiva y prevea herramientas para la implementación de cambios necesarios para brindar una atención de salud de calidad y equitativa.

MÉTODOS

Ámbito de estudio

El estudio se llevó a cabo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 municipios pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires. En esta región, donde reside 1 de cada 3 habitantes del país, se concentra además el mayor número de centros de salud con internación, tanto de dependencia pública como privada (empresas de medicina prepaga y obras sociales).

Participantes

Se entrevistó a responsables de la implementación de medidas de seguridad del paciente, calidad institucional, así como de actividades de docencia e investigación en enfermería de cada institución. Las personas entrevistadas participaron en calidad de informantes clave, proveyendo datos sobre las políticas y las dinámicas institucionales. Por tanto, el análisis refiere a los procesos institucionales que describen, no a sus opiniones personales.

La muestra relevó datos de siete casos seleccionados para acceder a información sobre instituciones con diferencias respecto: al subsector (público, privado u obra social), al tamaño de la institución (número de camas), al tipo de internación (general, especializada), así como a la situación actual en relación con haber pasado por algún proceso de evaluación y acreditación de estándares de calidad (sin acreditar; en proceso de acreditación; acreditada).

Se seleccionaron casos disímiles entre sí para identificar patrones comunes. El tamaño final de muestra se definió por saturación teórica(14) en relación a la confluencia o no entre las políticas institucionales de Seguridad del Paciente e identificación acorde a la identidad de género.

Enfoque

Se utilizó un enfoque cualitativo, el cual supuso un abordaje flexible y reflexivo que permite examinar minuciosamente un reducido número de casos.(11,12,13) Estos casos pueden ser acciones, eventos, instituciones, así como otras categorías sociales como procesos o culturas institucionales.

Instrumento

Se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas para recopilar información detallada sobre las dinámicas institucionales.(14) Siguiendo las pautas identificadas por Kallio et al.(15) para la construcción de instrumentos confiables, se evaluó la entrevista semiestructurada como la forma adecuada para obtener datos sobre diferentes aspectos de realidades institucionales complejas, identificar desafíos en la implementación de políticas y procedimientos, así como captar las percepciones de los referentes de cada institución. Luego se hizo una revisión la literatura sobre el tema y, en base a los resultados de la investigación precedente,(8) se elaboró la versión preliminar de las preguntas. La guía de preguntas buscó el balance entre favorecer un dialogo flexible, que dio lugar a descripciones sobre las especificidades de cada caso, y poner el foco en aspectos específicos sobre la implementación de la ley de género y la identificación de pacientes, dimensiones comunes derivadas de la perspectiva teórica.(10)

La guía se estructuró en las siguientes dimensiones: (a). Política institucional relacionada con seguridad de pacientes, género e identidad de género; (b). Protocolos institucionales para la identificación de pacientes cuya identidad de género no coincide con el consignado en el DNI; (c). Tensiones y conflictos detectados en la identificación de pacientes; (c). Errores frecuentes detectados derivados de la identificación de pacientes; (d). Estrategias informales y formales utilizadas para garantizar la seguridad de pacientes y el respeto de la identidad de género. (e) Necesidades de formación sobre seguridad del paciente desde una perspectiva de género entre el personal de enfermería.

Para lograr coherencia y lógica en formulación de las preguntas, se comprobó con miembros del equipo de investigación (internal testing) la comprensión de las mismas y con profesionales de enfermería (external testing).(15)

La versión final de la guía se utilizó entre septiembre y octubre de 2022 por investigadores con entrenamiento en enfermería, métodos cualitativos, amplios conocimientos sobre seguridad del paciente y perspectiva de género.

Análisis de datos

Se utilizó la Teoría Fundamentada,(14) la cual propone un proceso basado en la generación de categorías conceptuales (códigos) a partir de los datos y de la comparación entre dichas categorías de un caso a otro. Este análisis, permitió comprender los procesos de cambio, sus tensiones y estrategias organizativas tendientes a alcanzar las metas de seguridad de pacientes y cumplir la legislación sobre identidad de género.

Las entrevistas fueron registradas en audio para su posterior transcripción y codificación. El análisis fue realizado por dos investigadoras con formación en ciencias sociales y en enfermería. Se inició con una lectura flotante de las entrevistas en la que se categorizaron los primeros ejes de análisis (códigos). Luego, se buscaron conceptualizaciones emergentes dentro de cada código, las cuales se compararon entre un caso y otro para delimitar patrones. Una vez definidos los códigos y subcódigos por ambas investigadoras, se compartió y debatió el análisis realizado con el resto del equipo, quienes poseen formación en enfermería, seguridad del paciente y estándares de calidad asistencial. Para el procesamiento de datos y codificación se utilizó el software MAXQDA 2020.

Aspectos éticos

A cada persona entrevistada se le solicitó el consentimiento para participar en carácter de representante institucional. Para el análisis se omiten todas las referencias que permitan identificar a la persona entrevistada, así como a la institución a la que representa. Para todas las fases de la investigación, el criterio ético fue el respeto por el anonimato y resguardar la identidad de las personas e instituciones involucradas. Se siguieron los principios de la Declaración de Helsinki para investigaciones en salud y de la ley 25.326 de protección de datos sensibles de la República Argentina.

RESULTADOS

Características de las Instituciones

De las siete instituciones analizadas, dos pertenecen al subsistema público (E2 y E6) que atienden a personas sin cobertura de salud (trabajadores informales o desocupados y sus familias). Cada una con más de 250 camas, una con internación general y otra especializada. Otras dos instituciones (E4, E7), pertenecientes al subsistema de obras sociales (cobertura a trabajadores formales y sus familias), cuentan con menos de 100 camas para internación. Una posee internación general y la otra especializada. Las tres instituciones restantes (E1, E3, E5) pertenecen al subsistema privado que cuentan con menos de 100 camas de internación general. Las siete instituciones cuentan con servicios en las distintas especialidades médicas, unidades de terapia intensiva y servicio de urgencias.

Política institucional sobre Seguridad del Paciente: la identificación de pacientes

En todos los casos, las metas de Seguridad del Paciente son valoradas como un rasgo muy positivo y deseable para la cultura institucional. Tres instituciones obtuvieron la certificación de calidad asistencial (E2, E3, E7), mientras que, otras tres, se encontraban en proceso de acreditación al momento de la entrevista (E1, E4, E5). En la institución restante (E6), si bien no se llevaba a cabo un proceso formal de acreditación, se describe la introducción de protocolos de calidad de la atención y mecanismos de identificación segura en áreas como servicio de cirugía y farmacia.

Todas las instituciones, ya acreditadas o en proceso de acreditación, describen grandes esfuerzos organizacionales para estandarizar la identificación de pacientes. Llevan a cabo actividades de monitoreo sobre la adopción de la doble verificación en la rutina de trabajo de enfermería y de formación continua para afianzar adherencia a los estándares establecidos.

“Desde los inicios, se plantea la conformación de un Comité de Seguridad del paciente con diferentes actores dentro de la institución. Para esto tenemos seis pilares troncales: el inicial tiene que ver con la identificación del paciente. Así que, lo primero fue definir si las normativas institucionales tenían que ver con este proceso: ¿Quién identifica al paciente? ¿Cómo se identifica? ¿Cuándo lo identificamos? ¿Qué pacientes identificamos? Se hicieron capacitaciones a todo el personal … El segundo paso fue trabajar en una cultura justa, así que trabajamos en qué es cultura la seguridad del paciente con todo el personal… que es lo más difícil cambiar, la cultura de las personas. Y a su vez, la forma de medición ¿cómo vamos a medir que estas metas de seguridad se lleven adelante o la adherencia a las mismas? Porque yo puedo largar la norma, pero de ahí a que se cumpla...” (E7, Obra Social - Acreditada)

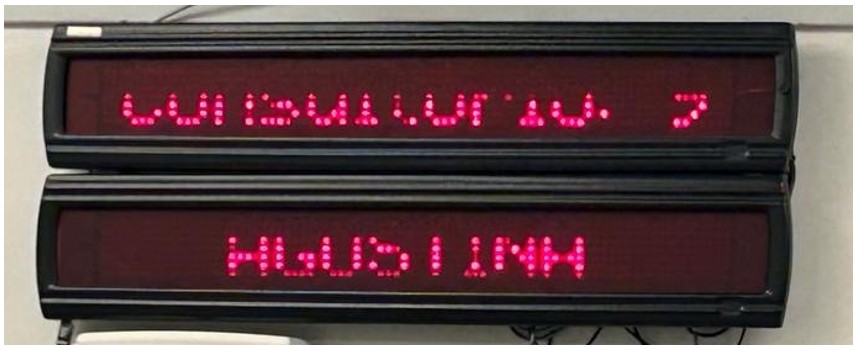

Los protocolos de identificación utilizados involucran el registro de datos de la persona que requiere internación en distintas instancias y mediante distintos mecanismos. En admisión de pacientes se toman los datos que se utilizarán durante la estancia en la organización. Este registro puede ser manual, realizado por personal administrativo que completa datos en un sistema informático o en papel, o bien automático, a través de un lector de código que captura datos a partir del DNI. Dicha información se utiliza para orientar la comunicación con la persona, sea verbalmente o a través de carteles inteligentes o “llamador” (figura 1).

Figura 1. Panel luminoso para llamar pacientes o “llamador”.

Fuente: Registro del equipo de investigación durante el relevamiento

Los datos utilizados por todas las instituciones son el “Nombre y Apellido” y número de DNI. Adicionalmente, algunas utilizan el número de la Historia clínica, la edad o la fecha de nacimiento (tabla 1).

|

Tabla 1. Perfiles institucionales según subsector, datos de identificación utilizados y situación frente a la acreditación |

|||

|

Institución |

Subsector |

Datos de identificación utilizados |

Seguridad del paciente |

|

E1 |

Privado |

Nombre y apellido + DNI + fecha de nacimiento |

Proceso de acreditación |

|

E2 |

Público |

Nombre y apellido + DNI + HC + Edad |

Acreditada |

|

E3 |

Privado |

Nombre y apellido + DNI + HC |

Acreditada |

|

E4 |

Obra Social |

Nombre y apellido + DNI |

Proceso de acreditación |

|

E5 |

Privado |

Nombre y apellido + DNI + HC |

Proceso de acreditación |

|

E6 |

Público |

Nombre y apellido + DNI + Otro dato según servicio |

Sin acreditación |

|

E7 |

Obra Social |

Nombre y apellido + DNI + fecha de nacimiento |

Acreditada |

Los datos de identificación son colocados en pulseras (impresas o completadas a mano) que se utilizan en las distintas instancias que impliquen un tratamiento o servicio para el paciente: ya sea la administración de un medicamento, de un hemoderivado, realizar un examen de laboratorio, para la entrega de un informe o de la bandeja de comida, así como para realizar traslados, una intervención quirúrgica o proveer el alta.

"... está protocolizado es la identificación del paciente con un código de barras, con el número de documento, la historia clínica, el nombre y apellido y edad. Eso ya está escrito como una norma que tiene el hospital y es obligatorio que todos los pacientes internados estén identificados. Se aplica en todos los servicios de la institución, al cien por cien. Se hacen censos para poder vigilar cómo se mantiene esto teniendo en cuenta la seguridad del paciente y que se está internalizado en el personal." (E2, Público – Acreditada)

Solo una de las instituciones cuenta con más de un protocolo de identificación (E6). Dado el tamaño y la complejidad de la misma, además de los datos básicos como nombre, apellido y DNI, se utilizan criterios adicionales según el servicio en el que la persona se atienda. Aun así, la institución utiliza un sistema de Historia Clínica Digital (HCD), cuyos datos se completan a partir de los datos de DNI (por escaneo). El sistema informático utilizado cuenta con la opción para marcar el género “no binario” y modificar datos previos de la persona, si los mismos no se condicen con el nuevo DNI o situación. De acuerdo a lo señalado en la entrevista, la digitalización facilitó la fusión de datos duplicados y la actualización de los registros.

"El hospital es muy grande y entonces una de las primeras complejidades que tenemos es que no tenemos un único lugar o proceso de identificación, sino que tenemos procesos de identificación en varios de los servicios troncales... La admisión e ingreso, en donde hemos mejorado muchísimo, pero todavía por supuesto nos falta… y para tener absolutamente la perspectiva de género en todo lo que significa el proceso de identificación de todos y todas las pacientes." (E6, Público – Sin acreditar)

Incorporación de la perspectiva de género en las instituciones

Respecto a la perspectiva de género, en los dos establecimientos públicos (E2 y E6), en una institución dependiente de una obra social (E7) y una de gestión privada (E5) se mencionan acciones promovidas contra la violencia de género, en el marco de la denominada Ley Micaela.(16) La misma tiene como objetivo la capacitación obligatoria de funcionarios y agentes institucionales sobre violencia de género, pero no sobre identidad de género. Sin embargo, en estos cuatro casos la introducción de conceptos sobre género en la agenda institucional se visualizó como un facilitador para ampliar a otros aspectos en el futuro, como ser identidad de género.

"Se está trabajando recién con una capacitación del personal, en forma obligatoria a través de la Ley Micaela, en la cual todo el personal, absolutamente todo, independientemente de su profesión, rango, desde mantenimiento hasta dirección… todos tienen que hacer este curso, que es transversal y hay que cumplimentarlo con actividades, justamente como para poder repensar, se está recién preparando un terreno para esto." (E2, Público - Acreditada)

"Nuestro protocolo de identificación no tiene un apartado específico para contemplar los requisitos o las prerrogativas o los valores que promueve la ley de Identidad de Género porque no lo contemplamos en su momento... Si bien el hospital tiene algunas cosas interesantes en términos de políticas de género mediante la Ley Micaela, pero no lo usamos para la identificación.” (E5, Privado – En proceso de acreditación)

Identificación de pacientes e identidad de género

Si bien algunos casos podrían encuadrarse claramente en una situación de confluencia o contraposición, los procesos de cambio institucional poseen una marcada complejidad. A fines analíticos se diferencian tres situaciones: contraposición, posible confluencia y confluencia.

En el primer caso, se observaron situaciones institucionales donde el cumplimiento de las metas de Seguridad del Paciente aparece como contrapuesto al uso de una identificación con datos diferentes a los consignados en el DNI, como sería usar un nombre de pila elegido por la persona. Se trata de instituciones que circunscriben la identificación de pacientes a un procedimiento administrativo-legal y que se contrapone a la noción de trato digno contemplado en la ley de Identidad de Género:

"Nuestra política y procedimiento en la identificación surge desde el documento de identidad que tenga el paciente. Puede ser DNI o pasaporte, cualquiera que acredite la identificación de ese paciente. Es lo que se pide en primera instancia y la que va a correr en todas las instancias de atención. Particularmente nosotros, tomamos como identificación correcta el nombre y apellido completo y el número de historia clínica. Son los datos que vamos a revisar en todo el traspaso de la información y en todo el transcurso de la atención. Ese registro en la historia clínica surge desde la identificación de un documento legal que tenga el paciente. Si no, no se puede abrir una historia clínica.

- ¿Tienen en cuenta la identidad de género en la identificación?

- Hasta este momento no nos ha ocurrido y no lo tenemos contemplado porque necesitamos poder constatar la información contra un documento legal." (E3, Privado - Acreditada)

Estas instituciones no contemplan ningún mecanismo informal para abordar la atención de una persona trans o no binaria. Si fuere el caso, la estrategia propuesta es la "educación del paciente" para que acepte el uso de los datos filiatorios legales, aun cuando no se corresponda con su identidad de género.

"[frente a una persona trans/no-binaria] Y nosotros ahí ya tenemos que haber educado al paciente… que va a saber que siempre le vamos a preguntar los mismos datos ante determinadas situaciones.... Entonces, ellos nos van a tener que ayudar y vamos a corroborar los datos que tenga en su pulsera de identificación y nos va a decir si es correcto o no. En el caso de que nos pueda contestar... Si no, tenemos que cotejar contra la historia clínica o contra otro documento formal que tengamos en este momento." (E3, Privado - Acreditada)

Estos procedimientos formales se presentan como ineludibles e inmodificables por cuestiones de seguridad. Sin embargo, en algunas instituciones se menciona una cierta flexibilidad en la comunicación interpersonal, siempre que no se alteren los registros institucionales:

"… si llegara a aparecer [el caso de atender pacientes trans/no-binarios], me parece que justamente es como que hay que hacer un proceso… esa persona, tiene un número de documento y está con su historia clínica, que es irrefutable… es un marcador de trazabilidad u hoja de ruta de toda la institución hospitalaria, y a los lugares que vaya ese paciente… un quirófano, una terapia, me parece que eso uno tiene que mantenerlo porque forma parte de la seguridad. Ahora, en el trato verbal, es como cuando uno dice 'A mí me gusta que me digan Nacho' Entonces te llamo Nacho… Acá va a ser lo mismo, yo usaría su apodo." (E2, Público - Acreditada)

La segunda situación engloba instituciones que no poseen una política institucional explícita respecto de la identidad de género para la identificación de pacientes. Sin embargo, se visualiza una posible confluencia con las metas de seguridad del paciente por otros aspectos de la cultura organizativa. Estas instituciones transitan o transitaron procesos de acreditación, los cuales se describieron como una oportunidad para definir lineamientos comunes de su cultura, entre los que se destaca lo relativo a los derechos del paciente (Ley 26.529). En particular es recurrente la referencia al trato digno y respetuoso de las personas como elemento articulador de ambas leyes.(17)

"En la seguridad del paciente trabajamos en cada una de las metas. De la mano de esto, estamos trabajando sobre los derechos del paciente. Como sabemos, uno de estos tiene que ver con la identidad de género, que la persona pueda ser llamada, por ejemplo, en el llamador con el nombre con el que se percibe y obviamente, trabajándolo desde el respeto, desde la concientización y la sensibilización de los colaboradores, que es un punto difícil, pero súper necesario para trabajar. Actualmente no tenemos escritas políticas que apunten a la sexualidad o a la diversidad de género. Pero sí de ir de la mano, como te decía, de los derechos del paciente. Y, obviamente, integrar a todos, siempre trabajamos desde el respeto, desde el trato digno y respetuoso fundamentalmente y cuando vamos a la atención centrada en la persona es a esto, al enfoque integral sin realizar ningún tipo de menoscabo, de discriminación a ninguna persona." (E1, Privado – En proceso de acreditación)

En esta línea, las instituciones despliegan prácticas informales que dan la oportunidad de utilizar el nombre de pila adoptado por la persona internada. Para esto se utilizan espacios de comunicación interna (p.e. pizarra de enfermería) donde se registra el apodo o sobrenombre, así como el nombre de pila preferido y tienen como propósito reforzar una comunicación empática hacia el/la paciente. Sin embargo, se trata de mecanismos informales, que dependen de la voluntad del servicio para aplicarlos. Estos registros están diferenciados de los registros formales de la institución, donde se utilizan datos que se definen como "duros", en el sentido de "inmodificables", en contraste implícito con aquellos datos que son pasibles de modificación, como podría ser el nombre de pila:

"... lo que nos pasa muchísimo es que el paciente, por ahí, se identifica con otro nombre. No nos ha pasado por diferencia de género, pero sí que a Alberto Pérez le gusta que lo llamen Coco … Entonces, automáticamente, se hace masivo que esa persona sea Coco para nosotros. Lo mismo sucede cuando le gusta ser llamado por el segundo nombre o por un nombre que no es ninguno de los que tiene… Nos ha pasado, que se llama Catalina, y el nombre legal es María Teresa… Entonces, creo que, mediante esa forma de trabajo, venimos teniendo con total normalidad lo que podría suceder en el caso de una diferencia de género." (E4, Obra social – En proceso de acreditación)

"… siempre seguimos teniendo datos duros del paciente porque seguimos contando con su fecha de nacimiento y DNI, así que no tendríamos un problema en relación con la identificación. Y en paralelo también, cuando la persona está internada utilizamos una pizarra de comunicación en donde incluimos hasta con qué sobrenombre te gusta. O sea, yo me llamo Juana, pero me gusta que me digas “Tita”. Perfecto, lo dejamos registrado y de esa manera es una forma más de que uno se sienta más cómodo, en esta transición está bueno también como estos intermedios ya poder trabajarlos." (E1, Privado – En proceso de acreditación)

La tercera situación es de confluencia entre identificación de pacientes como meta de seguridad y una fuerte inquietud institucional por abordar la atención basándose en el respecto de la identidad de género. A diferencia de la situación anterior, en la que se observa una posible confluencia de ambos lineamientos, en este caso hay medidas institucionales concretas dirigidas a contemplar el respeto a la identidad de género. Dichas medidas son leídas como una dimensión clave en la garantía de la independencia y la autonomía de sus pacientes:

"… hay cortinados que en la mayoría de los casos pueden quedar casi individualizados… La terapia intensiva tiene camas individuales, así que en general podrían ubicar a la persona trans en una cama general, así como el baño es para todo público. La realidad es que a priori uno intenta respetar la situación deseada y elegida por esa individualidad, por cada una de las personas, de todas maneras, posibles…” (E4, Obra social – En proceso de acreditación)

“Atención a pacientes trans no hemos tenido… Tampoco lo hemos planteado, pero siempre fuimos una institución muy abierta… es un tema que ya está dentro de la sociedad. Por ejemplo, sí hemos hecho otro tipo de intervenciones de educación hacia enfermería y en otras áreas, por ejemplo, en maternidad o en pediatría… si viene la mamá ‘¿Dónde está el papi?’ uno ya no pregunta eso, porque puede haber dos mamás, dos papás. … Y ahora que me lo decís, deberíamos plantearlo en el comité [de seguridad del paciente], pero siempre fuimos una institución muy abierta. De hecho, nosotros no tenemos baños femenino y masculino, nuestros baños son baños públicos.” (E7, Obra Social – Acreditada)

Entre las medidas orientadas a la confluencia, se observa el esfuerzo institucional por garantizar el registro de datos de la persona de acuerdo con su identidad de género y, con fines médicos, lo consignado en el DNI y la genitalidad al nacer.

"Tenemos consensuado que, si hay una diferencia entre lo que dice el DNI y el género percibido por la persona, en la historia clínica se pone de alguna manera el nombre auto-percibido y se hace un llamamiento sobre su condición de DNI. Si ya hizo el cambio de nombre, de alguna manera se anota el otro. Se trata de vincular las historias clínicas, porque es probable que alguien no haya realizado el cambio de identidad anteriormente y esté atendido como Carlos García y posteriormente quiera llamarse Taylor, por decirte alguna manera, entonces hay que hacer cierta vinculación entre la historia de Carlos García que actualmente es Taylor. Eso, hay procesos administrativos que lo estamos pudiendo organizar." (E6, Público – Sin acreditar)

Tensiones y conflictos

El primer momento de tensión se identifica en la admisión de la persona en la institución. La atención de personas trans, travestis y no binarias se describe como una situación incómoda, que, a pesar de los esfuerzos institucionales, se percibe como un escenario donde es difícil mitigar las tensiones.

"[atender personas trans] es una situación incómoda y no está bien que se dé así… entonces… mientras que podamos obviamente… nosotros siempre vamos a eso, todo termina en cuidar al paciente, mientras que lo podemos cuidar y se sienta bien, desde que entra en admisión hasta que se va a su casa, cualquier acción que se pueda hacer para que esto se dé así, bienvenida." (E1, Privado – En proceso de acreditación)

Una barrera adicional del proceso de admisión se observa en las instituciones que necesitarán un cambio en los sistemas de registro electrónicos utilizados (admisión automatizada y campos de la historia clínica), muchos de los cuales no permiten indicar nombre de pila adoptado ni la información relevante para la práctica clínica (p.e. genitalidad al nacer).

"… ahora, cuando hay que hacer un procedimiento, hay que hacerlo tal cual está registrado en nuestro sistema, que fue el ingreso que se le dio desde el primer momento." (E3, Privado – Acreditada)

Un segundo momento crítico se da en el proceso de atención y en la evaluación médica, donde se describen resistencias a la adopción de la ley, aun cuando se promueva una cultura institucional de respeto al derecho de los/las pacientes y de cumplimiento de la legislación. Aquí, entran en tensión la relevancia de determinados datos, como la genitalidad y el sexo consignado al nacer, para la evaluación clínica y las estrategias para establecer una comunicación con la persona basada en el reconociendo su identidad de género.

“[miembros del equipo de salud] nos plantean que ‘Bueno, pero hay que tener en cuenta que, en realidad, si la persona dice que es mujer, pero es varón, entonces yo quizá me induce a que no le evalúe de determinada manera…’ Nada. Son cosas que claramente muestran la tensión, la dificultad para aceptar la libertad del otro y de elección del otro, como eso, como un derecho. Honestamente lo que quedó claro es que la institución tenía una postura y que, si bien entendíamos la forma de pensar de cada uno, en realidad hay una ley y fundamentalmente hay una decisión política de la institución de transitar ese camino." (E5, Privado – En proceso de acreditación)

“Si es cierto que el registro de la historia clínica con el DNI, si alguien no tiene el cambio del DNI… igual una vez sola nos pasó que… a veces, sí es importante el sexo/género por cuestiones médicas… no es lo mismo para los resultados de laboratorios, ciertos laboratorios para hombres que para mujeres… han venido chicas con cambio de DNI... [No se registró en la historia clínica] Y después los laboratorios “daban mal”. Y después nos enteramos de que había tenido un cambio de sexo… como esas cosas son importantes desde el punto de vista médico.” (E7, Obra Social – Acreditada)

El tercer momento de tensión identificado se produce en la articulación entre instituciones con una política de respeto a la identidad de género y otras entidades en las cuales se utilizan criterios que no aceptan cambios en los datos o incongruencias entre los consignados en los registros y el DNI.

"Hay muchas dificultades y, sobre todo, con lo que tiene que ver con la muerte. Hay un tema con los certificados de defunción y las identidades que son muy complejas porque los registros civiles y los cementerios esta cuestión de la identidad percibida no está todavía generando mella. Entonces en el caso de los certificados de defunción va lo que dice el DNI digamos, independientemente de lo que tenga o no que ver con la percepción de la persona que murió." (E6, Público – Sin acreditar)

DISCUSIÓN

Este trabajo tuvo como objetivo identificar desafíos y tensiones en la identificación del paciente, como meta de seguridad, y su confluencia con la legislación sobre identidad de género vigente en Argentina. En base a los datos proporcionados, se puede concluir que la política institucional sobre Seguridad del Paciente y la identidad de género son aspectos importantes que están siendo abordados en las instituciones de salud, aunque de manera heterogénea.

Con relación a la Seguridad del Paciente, se destaca que las metas de seguridad son consideradas positivas y valoradas en la cultura institucional. Las instituciones realizan grandes esfuerzos para implementar protocolos estandarizados de identificación del paciente, monitoreo de la adherencia a estos protocolos y formación del equipo para garantizar su adopción. Sin embargo, en algunos casos, el proceso de acreditación y la implementación de medidas de seguridad suponen desafíos organizacionales y de cambio, que para las instituciones puede traducirse en cierta rigidez al momento de plantear una modificación de los procesos de identificación de pacientes. Por ejemplo, en casos que se utilizan sistemas de registro prediseñados y que requerían un cambio en el software.

En cuanto a la identidad de género de pacientes, se observa una variedad de enfoques. Algunas situaciones, en la que se circunscriben a los aspectos legales, como el nombre y apellido registrado en el documento de identidad oficial. Esto entra en clara tensión con la legislación sobre Identidad de género. Estos casos presentan obstáculos desde la admisión de la persona, ya que solo se utilizan datos del DNI.

Mientras que otras instituciones, aunque no tienen una política explícita de perspectiva de género, muestran preocupación por los derechos del paciente. La noción de trato digo contenida en la legislación, junto con equipos sensibilizados por la formación contra la violencia de género, establecen un escenario en el que es posible una mayor confluencia entre una identificación de pacientes que garantice la seguridad y respete la identidad de género.

En el tercer caso se observaron instituciones que combinan estrategias de seguridad del paciente con una perspectiva de género más activa, reconociendo la importancia de implementar medidas que contemplen la identidad de género como parte de la garantía de la independencia y autonomía del paciente.

Además de las tensiones registradas al momento de la admisión de pacientes, se identificó la necesidad de capacitación del personal en habilidades comunicativas e información legal, así como en la adecuación de los sistemas de registro electrónicos utilizados para permitir la inclusión de información relevante para la práctica clínica y la identificación acorde a la voluntad del paciente.

Implicancias para la salud pública

Los datos presentados tienen implicaciones importantes para la salud pública en relación con la seguridad del paciente y la identidad de género. La implementación de metas de seguridad del paciente, como la correcta identificación del paciente, es fundamental para evitar errores médicos, mejorar la calidad de la atención y prevenir daños. Las instituciones que han adoptado políticas y protocolos de seguridad del paciente muestran un compromiso positivo en este sentido. Sin embargo, es necesario que estas metas se adapten y consideren también la identidad de género de los pacientes, para asegurar una atención inclusiva y libre de discriminación. En este sentido, es crucial que los protocolos de identificación de pacientes sean revisados y actualizados también para abordar la diversidad de identidades de género. Esto implica adecuar métodos de identificación y asegurar que los sistemas de registro electrónico permiten incluir información relevante sobre la identidad de género de los pacientes.

La capacitación del personal de salud en temas relacionados con la seguridad del paciente y la identidad de género es fundamental para brindar una atención de calidad y respetuosa. Es necesario proporcionar formación que incluya aspectos sobre género, identidad de género y diversidad sexual, así como habilidades comunicativas adecuadas para interactuar con pacientes trans, travestis y no binarios. Esto contribuirá a generar un entorno de atención inclusivo y libre de discriminación.

En suma, resulta clave fomentar la adopción de políticas institucionales en todo el sistema de salud que promuevan la inclusión y el respeto de la identidad de género de los pacientes. Esto implica desarrollar normativas claras que contemplen la identificación de pacientes de acuerdo con su identidad de género, respetando su nombre de pila preferido y evitando la imposición de requisitos basados en documentos legales que pueden no reflejar su identidad de género.

CONCLUSIÓN

Los datos presentados destacan la necesidad de fortalecer las políticas y los protocolos institucionales para garantizar la seguridad del paciente y la atención inclusiva y de respecto a la identidad de género de las personas. La cultura institucional en torno a los derechos de los y las pacientes surge como un enfoque estratégico que articula las metas de seguridad del paciente con las normativas orientadas a respetar la identidad de género. Esto requiere cambios organizacionales, capacitación del personal de salud y una mayor conciencia sobre la importancia de abordar la identidad de género en el contexto de la atención sanitaria.

REFERENCES

1. WHO. Plan de acción mundial para la seguridad del paciente 2021-2030 Hacia la eliminación de los daños evitables en la atención de salud. 2022.

2. Secretaria de Salud. Acciones para la seguridad de los pacientes en el ámbito de la atención sanitaria. 1.a ed. CABA: Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 2019.

3. Arias-Botero JH, Gómez-Arias RD. La cultura de la seguridad del paciente: enfoques y metodologías para su medición. CES Med. 14 de agosto de 2017;31(2):180-91.

4. Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias. Guía para equipos de salud. 2.a ed. 2020.

5. Departamento de Géneros y Diversidad Sexual. Protocolo para la atención de personas trans, travestis y no binarias en el ámbito de la salud. 2021.

6. Caero L, Libertelli J. Relationship between Vigorexia, steroid use, and recreational bodybuilding practice and the effects of the closure of training centers due to the Covid-19 pandemic in young people in Argentina. AG Salud 2023;1:18-18.

7. Ogolodom MP, Ochong AD, Egop EB, Jeremiah CU, Madume AK, Nyenke CU, et al. Knowledge and perception of healthcare workers towards the adoption of artificial intelligence in healthcare service delivery in Nigeria. AG Salud 2023;1:16-16.

8. Boletín Oficial de la República Argentina. Ley 26.743 - Identidad de Género [Internet]. 26.743 may 9, 2012. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/70106/20120524

9. Lim FA, Hsu R. Nursing Students’ Attitudes Toward Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons: An Integrative Review. Nurs Educ Perspect. 2016;37(3):144-52.

10. Salinas E, Pérez S, Saravia S, Baez VC, Galarza V, Sánchez Antelo V. Identificación de pacientes e Identidad de género: conocimientos y actitudes hacia la atención de pacientes trans desde la perspectiva del personal de enfermería. Salud Cienc Tecnol. 7 de julio de 2023;3:418-418.

11. Hernández-Flórez N. Breaking stereotypes: “a philosophical reflection on women criminals from a gender perspective". AG Salud 2023;1:17-17.

12. Quiroz FJR, Oncoy AWE. Resiliencia y satisfacción con la vida en universitarios migrantes residentes en Lima. AG Salud 2023;1:09-09.

13. Ovseiko PV, Greenhalgh T, Adam P, Grant J, Hinrichs-Krapels S, Graham KE, et al. A global call for action to include gender in research impact assessment. Health Res Policy Syst. 2016;14(1):1-12.

14. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q. 2004;82(4):581-629.

15. Hammersley M. The issue of quality in qualitative research. Int J Res Method Educ. 2007;30(3):287-305.

16. Flick U. An Introduction To Qualitative Fourth Edition. 4.a ed. SAGE Publications; 2010. 506 p.

17. Flick U. Designing Qualitative Research. 1.a ed. Sage Publications; 2007. 146 p.

18. Glaser BG, Strauss AL. Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Routledge; 2017. 282 p.

19. Kallio H, Pietilä A, Johnson M, Kangasniemi M. Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi‐structured interview guide. Journal of Advanced Nursing. 2016 Dec;72(12):2954–2965.

20. Boletín Oficial de la República Argentina. Ley 27.499 - Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado [Internet]. Ley, 27.499 ene 10, 2019. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666/texto

21. Boletín Oficial de la República Argentina. Ley 26.529 - Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud [Internet]. Ley 26.529 nov 19, 2009. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/texact.htm

Agradecimientos

A las personas que generosamente compartieron la experiencia institucional que se reporta.

Investigación Mayor: El presente manuscrito se deriva de una investigación mayor titulada “Estudio cuanti-cualitativo sobre tensiones y errores en los procedimientos asistenciales derivados de la identificación de pacientes según lineamientos de seguridad del paciente en el marco de la aplicación de la ley de identidad de género en personas atendidas por personal de enfermería en instituciones de salud del AMBA” dirigida por la Prof. E. Salinas. De la misma investigación se ha publicado el componente cuantitativo (10.56294/saludcyt2023418).

FINANCIAMIENTO

Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo y Transferencia (PIADT-UNTREF 2021), número 80020210100009TF01 de la Secretaría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Salinas, E.; Pérez, S.; Saravia, S.; Cros Báez, V.; Galarza, V.; Sánchez Antelo, V.

Curación de datos: Pérez, S. Sánchez Antelo, V.

Análisis formal: Sánchez Antelo, V.

Adquisición de fondos: Salinas, E.

Investigación: Salinas, E.; Pérez, S.; Saravia, S.; Cros Báez, V.; Galarza, V.; Sánchez Antelo, V.

Metodología: Sánchez Antelo, V.

Administración del proyecto: Salinas, E.; Pérez, S.; Cros, V.

Recursos: Salinas, E.; Pérez, S.; Saravia, S.

Software: Sánchez Antelo, V.

Supervisión: Salinas, E.; Pérez, S.; Saravia, S.

Validación: Cros Báez, V.; Galarza, V.

Visualización: Sánchez Antelo, V.

Redacción – borrador original: Sánchez Antelo, V.; Pérez, S.

Redacción – revisión y edición: Salinas, E.; Pérez, S.; Saravia, S.; Cros Báez, V.; Galarza, V.; Sánchez Antelo, V.