doi: 10.56294/saludcyt20241057

ORIGINAL

Self-efficacy and academic procrastination in a sample of university students: A correlational study

Autoeficacia y procrastinación académica en una muestra de estudiantes universitarios: un estudio correlacional

Giovanna Rocio Pizarro-Osorio1 ![]() *, Marleni Mendoza-Zuñiga1

*, Marleni Mendoza-Zuñiga1 ![]() *, Betsabe Lilia Pizarro-Osorio1

*, Betsabe Lilia Pizarro-Osorio1 ![]() *, Guido Raúl Larico-Uchamaco1

*, Guido Raúl Larico-Uchamaco1 ![]() *, Maribel Mamani-Roque2

*, Maribel Mamani-Roque2 ![]() *, Milton Raul Mamani-Roque3

*, Milton Raul Mamani-Roque3 ![]() *, Roberto Anacleto Aguilar-Velasquez2

*, Roberto Anacleto Aguilar-Velasquez2 ![]() *, Tatiana Carmen Huamani-Calloapaza4

*, Tatiana Carmen Huamani-Calloapaza4 ![]() *, Ronald Pachacutec-Quispicho4

*, Ronald Pachacutec-Quispicho4 ![]() *

*

1Universidad Nacional de Cañete. Cañete, Perú.

2Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú.

3Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa, Perú.

4Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Puerto Maldonado, Perú.

Citar como: Pizarro-Osorio GR, Mendoza-Zuñiga M, Pizarro-Osorio BL, Larico-Uchamaco GR, Mamani-Roque M, Mamani-Roque MR, Aguilar-Velasquez RA, Huamani-Calloapaza TC, Pachacutec-Quispicho R. Self-efficacy and academic procrastination in a sample of university students: A correlational study. Salud, Ciencia y Tecnología. 2024; 4:1057. https://doi.org/10.56294/saludcyt20241057

Enviado: 02-02-2024 Revisado: 10-04-2024 Aceptado: 16-06-2024 Publicado: 17-06-2024

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

Introduction: in the university context, self-efficacy extends beyond mere confidence in a student’s academic abilities; it is considered a fundamental pillar that impacts their academic performance, intrinsic motivation, ability to face challenges, and psychological well-being. However, its absence could trigger a series of negative effects on the student and their educational experience.

Objective: to determine if self-efficacy is significantly related to academic procrastination in a sample of students from a public university in Peru.

Methods: quantitative research, non-experimental design, and cross-sectional correlational type. The sample consisted of 185 students, estimated through probabilistic sampling. The instruments used for data collection were the General Self-Efficacy Scale and the Academic Procrastination Scale, both with adequate psychometric properties.

Results: the students were characterized by moderate levels of self-efficacy and low levels of academic procrastination. Additionally, it was determined that the Spearman’s rho correlation coefficient for the variables of self-efficacy and academic procrastination was -0,687 (p <0,05). This means that as the belief in one’s own ability to succeed academically increases, the tendency to postpone academic tasks decreases.

Conclusions: self-efficacy is significantly related to academic procrastination in a sample of students from a public university in Peru. This finding underscores the importance of implementing interventions to strengthen students’ self-efficacy while strategically addressing academic procrastination.

Keywords: Procrastination; Self-Efficacy; Students; Emotional Regulation; Self-Control.

RESUMEN

Introducción: en el contexto universitario, la autoeficacia no se limita a tener confianza en las habilidades académicas de un estudiante; es considerada como un pilar fundamental que impacta en su desempeño académico, motivación intrínseca, capacidad para enfrentar desafíos y bienestar psicológico. Sin embargo, su ausencia podría desencadenar una serie de efectos negativos en el estudiante y en su experiencia educativa.

Objetivo: determinar si la autoeficacia se relaciona de manera significativa con la procrastinación académica en una muestra de estudiantes de una universidad pública peruana.

Métodos: investigación cuantitativa, de diseño no experimental y de tipo correlacional de corte transversal.

La muestra fue conformada por 185 estudiantes, cantidad estimada mediante un muestreo probabilístico. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de Autoeficacia General y la Escala de Procrastinación Académica, instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas.

Resultados: los estudiantes se caracterizaban por mostrar niveles moderados de autoeficacia y bajos niveles de procrastinación académica. Además, se determinó que el coeficiente de correlación rho de Spearman para las variables autoeficacia y procrastinación académica fue igual a -0,687 (p<0,05). Esto significa que, a medida que la creencia en la propia capacidad para tener éxito académico aumenta, la tendencia a posponer las tareas académicas disminuye.

Conclusiones: la autoeficacia se relaciona de manera significativa con la procrastinación académica en una muestra de estudiantes de una universidad pública peruana. Este hallazgo subraya la importancia de implementar intervenciones para fortalecer la autoeficacia de los estudiantes, al mismo tiempo que aborden estratégicamente la procrastinación académica.

Palabras clave: Procrastinación; Autoeficacia; Estudiantes; Regulación Emocional; Autocontrol.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la educación superior, los estudiantes se enfrentan a un entorno dinámico y exigente que demanda un alto nivel de adaptabilidad y competencia.(1) Las actividades académicas y extracurriculares, combinadas con la necesidad de cumplir con plazos, expectativas y estándares de rendimiento, hacen que la vida universitaria sea un desafío constante.(2) En este contexto, la autoeficacia emerge como un factor determinante que influye en la capacidad de los estudiantes para enfrentar y superar estas demandas.(3)

La autoeficacia se refiere a las creencias individuales acerca de la capacidad para mantener metas establecidas y llevar a cabo acciones exitosas,(4) especialmente en situaciones desafiantes.(5) Esta percepción puede ser de naturaleza general o específica: la primera se relaciona con una capacidad percibida para enfrentar condiciones estresantes en general, mientras que la segunda se refiere a contextos o situaciones particulares.(6)

La autoeficacia encuentra su fundamento en la teoría del valor de la expectativa y la perspectiva cognitiva social de la motivación.(7) Desde esta perspectiva, los psicólogos sostienen que la elección, la persistencia y el esfuerzo de los individuos en su desempeño pueden ser predichos y explicados por las expectativas de éxito y el valor que asignan a una tarea específica.(8) En otras palabras, se basa en las creencias individuales sobre su capacidad para realizar la tarea y en el grado de importancia que otorgan a dicha tarea.(9)

La literatura ha destacado que la autoeficacia actúa como un factor protector, motivando la consecución de metas, promoviendo el bienestar emocional y facilitando el progreso académico.(10) En este sentido, aquellos estudiantes con altos niveles de autoeficacia tienden a confiar en sus habilidades para resolver problemas complejos, mostrando paciencia, perseverancia y dedicación para superar obstáculos.(11) Por el contrario, los estudiantes con baja autoeficacia suelen experimentar temor ante las tareas, evitándolas, procrastinando o incluso abandonándolas prematuramente.(12) Precisamente, esta última variable será abordada para una mayor comprensión.

La procrastinación académica se define como la disposición que tienen las personas para posponer o retrasar el inicio o la finalización de actividades que deben realizarse dentro de un período determinado.(13) En este sentido, existe evidencia empírica de que la procrastinación académica se asocia con bajos niveles de autoestima, escasa confianza en uno mismo y falta de autodisciplina, así como con depresión, gestión inadecuada del tiempo y ansiedad, lo que podría llevar a los estudiantes a abandonar la universidad.(14)

Actualmente, se reconoce que la procrastinación es un comportamiento contraproducente que puede proporcionar beneficios a corto plazo, como mejorar el estado de ánimo momentáneamente, pero conlleva costos significativos a largo plazo.(15) Estos incluyen niveles crecientes de ansiedad o estrés a medida que se acerca la fecha límite,(16) lo que puede afectar negativamente el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.(17)

Del mismo modo, la procrastinación académica, además de ser un problema de gestión del tiempo, también implica una relación entre factores cognitivos, afectivos y conductuales.(18) Los factores cognitivos se refieren a una serie de excusas o argumentos que los estudiantes ofrecen para tratar de justificar sus comportamientos de procrastinación, los factores afectivos están relacionados con el miedo al fracaso, mientras que los factores conductuales están relacionados con la poca atención y la inconsistencia entre lo que quieren hacer y lo que realmente logran.(19)

La procrastinación académica consta de dos dimensiones. La primera se relaciona con la autorregulación académica, que abarca acciones dirigidas hacia el logro de metas y la planificación de actividades. Por otro lado, la segunda dimensión se refiere a la postergación de actividades, considerada como el núcleo central de las conductas procrastinadoras.(20)

La presente investigación guarda relevancia porque permitirá comprender si estas variables se relacionan, lo cual puede proporcionar una visión más profunda de los factores que influyen en el rendimiento académico y el bienestar estudiantil. Además, al identificar esta relación, se pueden desarrollar intervenciones y programas de apoyo dirigidos a fortalecer la autoeficacia de los estudiantes, al mismo tiempo que abordan estratégicamente la procrastinación académica, lo que podría mejorar significativamente la calidad de la experiencia educativa y promover un mayor éxito académico entre los estudiantes universitarios peruanos.

Por último, el objetivo de la presente investigación fue determinar si la autoeficacia se relaciona de manera significativa con la procrastinación académica en una muestra de estudiantes de una universidad pública peruana.

MÉTODO

Se empleó un enfoque cuantitativo, lo que implicó la recopilación y análisis de datos numéricos para comprender y describir la relación entre las variables de estudio. El diseño adoptado fue no experimental, dado que no se realizaron manipulaciones intencionales de las variables; en su lugar, se llevaron a cabo observaciones y registros en su contexto natural. Además, el estudio se clasificó como correlacional de corte transversal, ya que se recolectaron datos en un momento específico para describir y analizar posibles relaciones entre la autoeficacia y la procrastinación académica.

La población consistió en 355 estudiantes matriculados en el ciclo 2023-II en una universidad pública peruana. La muestra, compuesta por 185 estudiantes, fue seleccionada mediante un muestreo probabilístico con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de significancia del 5 %.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que los instrumentos fueron la Escala de Autoeficacia General y la Escala de Procrastinación Académica. Ambos instrumentos utilizados en el estudio fueron estructurados utilizando la plataforma Google Forms. Esta elección se basó en la conveniencia y accesibilidad que ofrece esta herramienta para la creación y administración de encuestas en línea.

La Escala de Autoeficacia General(21) evalúa la percepción de las personas sobre su capacidad para enfrentar situaciones diversas y exigentes en la vida cotidiana. Es un instrumento unifactorial que consta de 10 ítems de tipo Likert, donde los participantes califican su acuerdo con cada afirmación utilizando una escala que va desde “incorrecto” hasta “cierto”. Esta escala puede ser administrada de manera individual o colectiva, según las necesidades y preferencias del investigador. En una investigación previa realizada en el contexto peruano se determinó que tenía adecuadas propiedades psicométricas (V de Aiken= 0,807; α= 0,839).(22)

Respecto a la Escala de Procrastinación Académica,(23) sirve para evaluar la tendencia de los estudiantes a posponer o retrasar la realización de tareas académicas importantes. Consta de 12 ítems con 3 alternativas de respuesta (nunca, a veces y siempre) y mide 2 dimensiones: autorregulación académica (ítems del 1 al 9) y postergación de actividades (ítems del 10 al 12). Sus cualidades psicométricas fueron obtenidas en una investigación previa realizada en Perú, en la cual se identificó que tenía una adecuada validez de contenido y confiabilidad (V de Aiken= 0,911; α= 0,922).(24)

Para realizar la recolección de datos se gestionó la autorización necesaria por parte de las autoridades universitarias y se invitó a los estudiantes a participar a través de WhatsApp. Se les proporcionó un enlace para acceder a la encuesta y se explicó claramente el propósito de la investigación. Luego, se solicitó su consentimiento informado y se les ofreció orientación para completar el cuestionario de manera efectiva. Este proceso tomó aproximadamente 20 minutos y una vez confirmada la participación de los 185 estudiantes, se desactivó el acceso a la encuesta para garantizar la integridad de los datos recopilados.

El proceso de análisis de datos se dividió en dos etapas. En la primera etapa, se llevó a cabo un análisis descriptivo utilizando el software SPSS versión 25, mediante el cual se generaron figuras representativas. Estas representaciones gráficas facilitaron una comprensión inicial de la distribución porcentual de las variables de estudio. Posteriormente, en la segunda etapa, se realizó un análisis inferencial. Dado que las variables no mostraron una distribución normal, se optó por emplear el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar las relaciones entre las variables. Se consideró que existía una relación significativa cuando el valor de p era inferior a 0,05.

La presente investigación se llevó a cabo siguiendo los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Los estudiantes participantes recibieron información completa sobre el propósito y la naturaleza del estudio, y proporcionaron su consentimiento informado de manera voluntaria. Se enfatizó la confidencialidad y el anonimato de su participación, y se les aseguró que podían retirarse en cualquier momento sin ninguna repercusión.

RESULTADOS

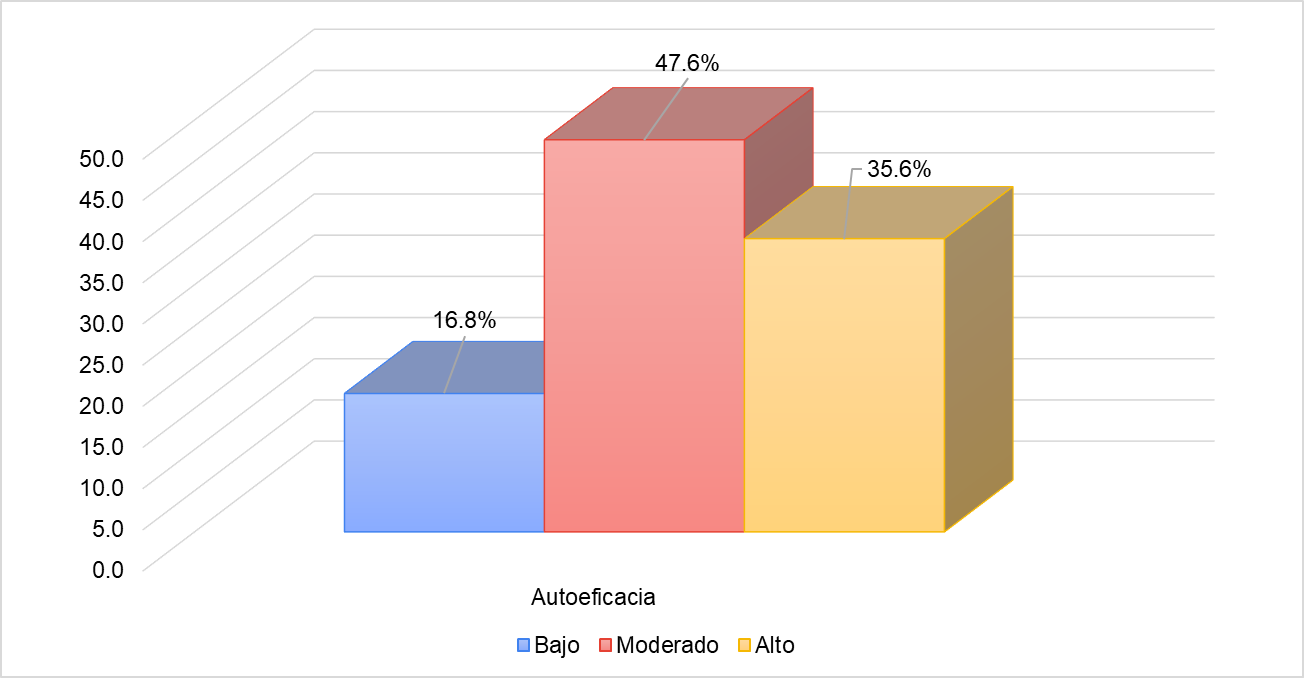

En la figura 1 se observa que el nivel de autoeficacia del 47,6 % del total de estudiantes fue moderado, del 35,6 % era alto y del 16,8 % era alto.

Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable autoeficacia

Fuente: encuestas

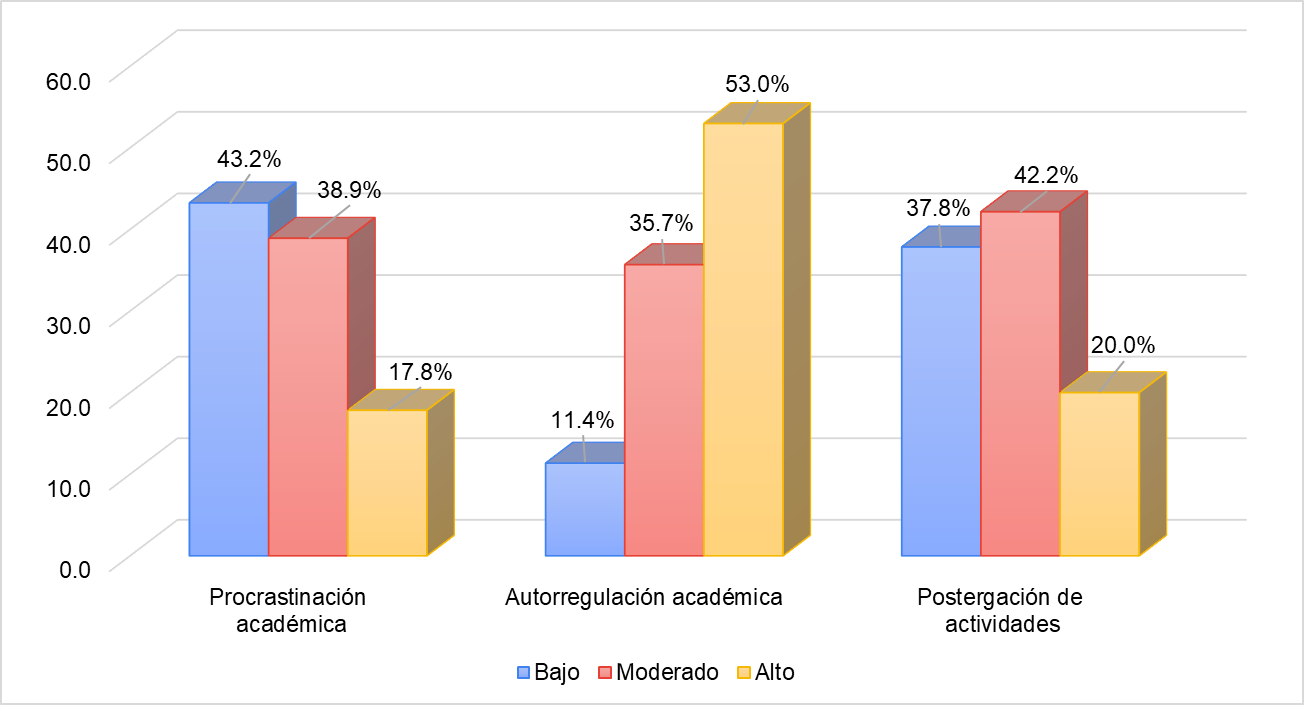

En la figura 2 se puede ver que el nivel de procrastinación académica del 43,2 % del total de estudiantes era bajo, del 38,9 % era moderado y del 17,8 % era alto. Respecto a la dimensión autorregulación académica, el 53 % presentó un nivel alto, el 35,7 % un nivel moderado y el 11,4 % un nivel bajo. En cuanto a la dimensión postergación de actividades, el 42,2 % mostró un nivel moderado, el 37,8 % un nivel bajo y el 20 % un nivel alto.

Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable procrastinación académica y sus dimensiones

Fuente: encuestas

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 1, el p-valor de las variables de autoeficacia y procrastinación académica, calculado mediante la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, fue menor que el nivel de significancia establecido (p<0,05). Esto indica que las puntuaciones no siguieron una distribución normal. Por lo tanto, se optó por utilizar la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman para determinar una posible relación significativa entre las variables analizadas.

|

Tabla 1. Prueba de normalidad para las variables de estudio |

|||

|

Variable y dimensiones |

Kolmogórov-Smirnov |

||

|

Estadístico |

gl |

Sig. |

|

|

Autoeficacia |

0,225 |

185 |

0,000 |

|

Procrastinación académica |

0,178 |

185 |

0,000 |

|

Fuente: encuestas. |

|||

En la tabla 2 se destaca que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre las variables autoeficacia y procrastinación académica fue de -0,687, con un p-valor inferior al nivel de significancia (p<0,05). El coeficiente de correlación negativo, al encontrarse entre 0 y 1, sugiere una relación inversa y moderada entre las variables analizadas. Esto significa que a medida que la autoeficacia aumenta, la tendencia a la procrastinación académica tiende a disminuir, y viceversa.

|

Tabla 2. Correlación entre la autoeficacia y la procrastinación académica |

||||

|

|

Autoeficacia |

Procrastinación académica |

||

|

Rho de Spearman |

Autoeficacia |

Coeficiente de correlación |

1,000 |

-0,687** |

|

Sig. (bilateral) |

. |

0,000 |

||

|

N |

185 |

185 |

||

|

Procrastinación académica |

Coeficiente de correlación |

-0,687** |

1,000 |

|

|

Sig. (bilateral) |

0,000 |

. |

||

|

N |

185 |

185 |

||

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: encuestas. |

||||

En la tabla 3 se observa que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la variable autoeficacia y la dimensión autorregulación académica fue de 0,618, con un p-valor menor al nivel de significancia (p<0,05). El coeficiente de correlación positivo, al encontrarse entre 0 y 1, indica que existe una relación directa y moderada entre la variable y dimensión analizada. Esto quiere decir que a medida que la autoeficacia aumenta, también lo hace la autorregulación académica, y viceversa.

|

Tabla 3. Correlación entre la autoeficacia y la autorregulación académica |

||||

|

|

Autoeficacia |

Autorregulación académica |

||

|

Rho de Spearman |

Autoeficacia |

Coeficiente de correlación |

1,000 |

0,618** |

|

Sig. (bilateral) |

. |

0,000 |

||

|

N |

185 |

185 |

||

|

Autorregulación académica |

Coeficiente de correlación |

0,618** |

1,000 |

|

|

Sig. (bilateral) |

0,000 |

. |

||

|

N |

185 |

185 |

||

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: encuestas. |

||||

En la tabla 4 se puede ver que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la variable autoeficacia y la dimensión postergación de actividades fue de -0,607, con un p-valor inferior al nivel de significancia (p<0,05). El coeficiente de correlación negativo, al encontrarse entre 0 y 1, indica que existe una relación inversa y moderada entre la variable y dimensión analizada. Esto quiere decir que a medida que la autoeficacia aumenta, la tendencia a la postergación de actividades tiende a disminuir, y viceversa.

|

Tabla 4. Correlación entre la autoeficacia y la postergación de actividades |

||||

|

|

Autoeficacia |

Postergación de actividades |

||

|

Rho de Spearman |

Autoeficacia |

Coeficiente de correlación |

1,000 |

-0,607** |

|

Sig. (bilateral) |

. |

0,000 |

||

|

N |

185 |

185 |

||

|

Postergación de actividades |

Coeficiente de correlación |

-0,607** |

1,000 |

|

|

Sig. (bilateral) |

0,000 |

. |

||

|

N |

185 |

185 |

||

|

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: encuestas. |

||||

DISCUSIÓN

Al evaluar la autoeficacia se identificó que los estudiantes se caracterizaban por haberla desarrollado de manera moderada. Esto sugiere que, aunque los estudiantes mostraban un nivel moderado de autoeficacia en general, existían momentos en los que no se sentían completamente seguros de su capacidad para superar los desafíos típicos del entorno universitario. Esta inseguridad ocasional podría representar un obstáculo para alcanzar sus metas académicas, lo que resalta la importancia de fortalecer su confianza en sí mismos y desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento para promover un rendimiento óptimo y una experiencia universitaria satisfactoria.

Resultados similares fueron obtenidos por Moposita & Vásquez,(25) quienes determinaron que el 69,9 % de los estudiantes demostró un nivel medio de autoeficacia, seguido por el 27,6 % que exhibió un nivel alto, mientras que solo el 2,5 % mostró un nivel bajo de autoeficacia. Del mismo modo, Arpasi et al.(26) determinaron que el 59,1 % de los participantes mostró un nivel medio de autoeficacia, seguido por el 39,1 % que autorreportó un nivel alto, mientras que solo el 1,8 % demostró tener un nivel bajo. Ambas investigaciones resaltan la importancia de implementar programas de mejora y estrategias de intervención para fortalecer esta habilidad y promover un mayor éxito académico.

Respecto a la procrastinación académica, se halló que el nivel predominante era bajo. Además, la dimensión autorregulación académica fue valorada en un nivel alto, sin embargo, la dimensión postergación de actividades fue valorada en un nivel moderado. Estos resultados indican que los estudiantes parecen tener buenas habilidades de autorregulación, pero aún pueden mejorar en la gestión del tiempo y la reducción de la procrastinación para optimizar su rendimiento académico.

Estos resultados son consistentes con lo reportado por Estrada et al.(27) quienes encontraron que la mayoría de los estudiantes mostraban niveles bajos y moderados de procrastinación académica. En el caso de la autorregulación académica, mostraron niveles moderados y altos y, en cuanto a la postergación de actividades, también se observó un predominio de niveles moderados. También se coincide con la investigación de Estremadoiro & Schulmeyer,(28) quienes determinaron que los estudiantes mostraron niveles medios-bajos de procrastinación académica, es decir, tendían a posponer algunas tareas académicas, pero no de manera muy frecuente.

Un hallazgo importante muestra que la autoeficacia se relaciona de manera significativa con la procrastinación académica en una muestra de estudiantes de una universidad pública peruana. Esto significa que, a medida que la creencia en la propia capacidad para tener éxito académico aumenta, la tendencia a posponer las tareas académicas disminuye. En ese sentido, fortalecer la creencia de los estudiantes en su capacidad para alcanzar metas académicas podría ser una estrategia efectiva para reducir la procrastinación y fomentar una mayor productividad en el entorno educativo.

Existen investigaciones que respaldan los resultados descritos. Por ejemplo, Zumárraga & Cevallos(29) determinaron que la autoeficacia se relacionaba negativamente con la procrastinación académica, lo cual implica que los participantes más autoeficaces se encontraban menos propensos a procrastinar intensamente, comparado a quienes registran niveles bajos de autoeficacia. Asimismo, Nemtcan et al.(30) concluyeron en su investigación que la autoeficacia se relacionaba de manera inversa y significativa con la procrastinación académica. Estos hallazgos coinciden con los resultados obtenidos en nuestro estudio, lo que sugiere una tendencia consistente en la literatura que destaca la importancia de la autoeficacia en el manejo de la procrastinación académica.

Lo expuesto se respalda en la Teoría Social Cognitiva de Bandura.(31) Según esta teoría, la autoeficacia, o la creencia en la propia capacidad para realizar una tarea, desempeña un papel crucial en la motivación y el comportamiento humano.(32) Cuando una persona tiene una autoeficacia alta en una tarea específica, como el rendimiento académico, tiende a sentirse más confiada en su capacidad para lograr buenos resultados.(33,34) Esta confianza aumentada no solo impulsa la motivación intrínseca, sino que también reduce la tendencia a procrastinar, ya que la persona se siente más segura y capacitada para enfrentar sus responsabilidades académicas de manera efectiva.(35)

En base a nuestros hallazgos, se recomienda diseñar programas psicoeducativos destinados a fortalecer la autoeficacia de los estudiantes, proporcionando actividades prácticas y sesiones de tutoría que fomenten su confianza en sus habilidades académicas. Además, promover estrategias efectivas de gestión del tiempo y ofrecer recursos para la planificación y organización del estudio podría contribuir a reducir la tendencia a posponer las responsabilidades académicas.

La presente investigación no está exenta de limitaciones, tales como la homogeneidad de la muestra, la cual consistió únicamente en estudiantes de una sola universidad. Además, el uso de instrumentos de autorreporte podría haber introducido sesgos de deseabilidad social. Por lo tanto, se recomienda ampliar la muestra, incluyendo estudiantes de diversas universidades para mejorar la representatividad y la generalización de los resultados a un contexto más amplio. Además, sería beneficioso utilizar otros instrumentos complementarios a los de autorreporte para obtener una visión más completa y precisa de las variables estudiadas.

CONCLUSIONES

Los hallazgos permiten concluir que la autoeficacia se relaciona de manera significativa con la procrastinación académica en una muestra de estudiantes de una universidad pública peruana. Esto implica que los estudiantes que tienen una mayor autoeficacia tienden a procrastinar menos en comparación con aquellos que tienen una autoeficacia más baja. Este hallazgo subraya la importancia de implementar intervenciones para fortalecer la autoeficacia de los estudiantes, al mismo tiempo que aborden estratégicamente la procrastinación académica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Farfán M, Estrada E, Lavilla W, Ulloa N, Calcina D, Meza L, et al. Mental health in the post-pandemic period: Depression, anxiety, and stress in Peruvian university students upon return to face-to-face classes. Sustainability. 2023;15(15):11924. http://dx.doi.org/10.3390/su151511924

2. Paricahua J, Estrada E, León L, Avilés B, Roque C, Zevallos P, et al. Assessment the mental health of university students in the Peruvian Amazon: A cross-sectional study. Salud Ciencia y Tecnología. 2024;4:879. https://doi.org/10.56294/saludcyt2024879

3. Fan L, Cui F. Mindfulness, self-efficacy, and self-regulation as predictors of psychological well-being in EFL learners. Front Psychol. 2024;15:1332002. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1332002

4. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company; 1997.

5. McGeown S, Putwain D, Simpson E, Boffey E, Markham J, Vince A. Predictors of adolescents’ academic motivation: Personality, self-efficacy and adolescents’ characteristics. Learn Individ Differ. 2014;32:278-286. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.03.022

6. Greco A, Annovazzi C, Palena N, Camussi E, Rossi G, Steca P. Self-efficacy beliefs of university students: Examining factor validity and measurement invariance of the New Academic Self-Efficacy Scale. Front Psychol. 2022;12:498824. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2021.498824

7. Wigfield A. Expectancy-value theory of achievement motivation: a developmental perspective. Educ. Psychol. Rev. 1994;6:49-78. https://doi.org/10.1007/BF02209024

8. Wigfield A, Eccles J. Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemp Educ Psychol. 2000;25(1):68-81. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1015

9. Gan Z, Liu F, Nang H. The role of self-efficacy, task value, and intrinsic and extrinsic motivations in students’ feedback engagement in English learning. Behav Sci (Basel). 2023;13(5):428. https://doi.org/10.3390/bs13050428

10. Schöber C, Schütte K, Köller O, McElvany N, Gebauer M. Reciprocal effects between self-efficacy and achievement in mathematics and reading. Learn Individ Differ. 2018;63:1-11. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.01.008

11. Sadi O, Uyar M. The relationship between self-efficacy, self-regulated learning strategies and achievement: A path model. J Baltic Sci Educ. 2013;12(1):21-33. http://dx.doi.org/10.33225/jbse/13.12.21

12. Schunk D, Ertmer P. Self-regulation and academic learning: Self-efficacy enhancing interventions. Handbook Self-Regul. 2000:631-649. https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50048-2

13. Burgos K, Salas, E. Procrastinación y autoeficacia académica en estudiantes universitarios limeños. Propós Represent. 2020;8(3):e790. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.790

14. Quant D, Sánchez A. Procrastinación, procrastinación académica: Concepto e implicaciones. Rev Vang Psicol. 2012;3(1):45-59.

15. Bautista J, Velazco B, Estrada E, Córdova L, Ascona P. Adicción a las redes sociales y procrastinación académica en adolescentes de educación básica regular. Univ Soc. 2023;15(3):509-517.

16. Araya L, Burgos M, González P, Rivera Y, Barrientos N, Yáñez V, et al. Procrastination in university students: A proposal of a theoretical model. Behav Sci (Basel). 2023;13(2):128. https://doi.org/10.3390%2Fbs13020128

17. Uma E, Lee C, Shapiai S, Binti A, Soe H, Varghese E. Academic procrastination and self-efficacy among a group of dental undergraduate students in Malaysia. J Educ Health Promot. 2020;9:326. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_195_20

18. Visser L, Korthagen F, Schoonenboom J. Differences in learning characteristics between students with high, average, and low levels of academic procrastination: Students’ views on factors influencing their learning. Front Psychol. 2018;9:808. https://doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2018.00808

19. Trujillo K, Noé M. La escala de Procrastinación Académica (EPA): Validez y confiabilidad en una muestra de estudiantes peruanos. Rev Psicol Educ. 2020;15(1):98-107. https://doi.org/10.23923/rpye2020.01.189

20. Domínguez S, Sánchez A, Fernández M. Propiedades psicométricas de la UWES-9S en estudiantes universitarios peruanos. Acta Colomb Psicol. 2020;23(2):7-39. https://doi.org/10.14718/ACP.2020.23.2.2

21. Baessler J, Schwarzer R. Evaluación de la autoeficacia: adaptación española de la Escala de Autoeficacia general. Ansiedad estrés. 1996;2(1):1-8.

22. Estrada E, Farfán M, Lavilla W, Paricahua J, Quispe J. Burnout académico y autoeficacia en estudiantes de Enfermería en el contexto de la pospandemia. Rev Cubana Enfermer. 2023;39(1):e5831.

23. Busko D. Causes and consequences of perfectionism and procrastination: A structural equation model. University of Guelph; 1998.

24. Estrada E, Gallegos N, Farfán M, Lavilla W, Quispe J, Paredes Y, Quispe R. Academic procrastination in students at a private university in the Peruvian Amazon: A cross-sectional study. Gac Med Caracas. 2023;131(3):509-517. https://doi.org/10.47307/GMC.2023.131.3.4

25. Moposita E, Vásquez F. Autoeficacia y estrés académico en estudiantes universitarios. Ciencia Latina. 2022;6(6):10365-10380. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4139

26. Arpasi D, Acuña S, Mayorga J. Autoeficacia y competencia digital universitaria en tiempos de Covid-19. PsiqueMag. 2022;11(2):50–59. https://doi.org/10.18050/psiquemag.v11i2.2110

27. Estrada E, Quispe J, Mamani B, Jara F, Pachacutec R, Yampi P. Internet addiction and academic procrastination in Peruvian nursing students: A cross-sectional study. J Law Sustain Dev. 2023;11(3):e479. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.479

28. Estremadoiro B, Schulmeyer M. Procrastinación académica en estudiantes universitarios. Rev. aportes de la comunicación. 2021;1(30):51-66.

29. Zumárraga M, Cevallos G. Autoeficacia, procrastinación y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Ecuador. Alteridad. 2022;17(2):277-290. https://doi.org/10.17163/alt.v17n2.2022.08

30. Nemtcan E, Sæle R, Gamst T, Svartdal F. Academic self-efficacy, procrastination, and attrition intentions. Front Educ. 2022;7:768959. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.768959

31. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New Jersey: Prentice-Hall; 1986.

32. Shengyao Y, Salarzadeh H, Mengshi Y, Minqin C, Xuefen L, Mustafa Z. Academic resilience, self-efficacy, and motivation: the role of parenting style. Sci Rep. 2024;14(1):5571. https://doi.org/10.1038%2Fs41598-024-55530-7

33. Estrada E, Larico G, Roman N, Ticona E. Coping with stress and self-efficacy as predictors of academic satisfaction in a sample of university students. Salud, Ciencia y Tecnología. 2024;4:840. https://doi.org/10.56294/saludcyt2024840

34. Hayat A, Shateri K, Amini M, Shokrpour N. Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: A structural equation model. BMC Med Educ. 2020;20(1):76. https://doi.org/10.1186/s12909-020-01995-9

35. Pelikan E, Lüftenegger M, Holzer J, Korlat S, Spiel C, Schober B. Learning during COVID-19: The role of self-regulated learning, motivation, and procrastination for perceived competence. Z Erziehwiss. 2021;24(2):393-418. https://doi.org/10.1007%2Fs11618-021-01002-x

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Giovanna Rocio Pizarro-Osorio, Betsabe Lilia Pizarro-Osorio.

Curación de datos: Marleni Mendoza-Zuñiga, Ronald Pachacutec-Quispicho.

Análisis formal: Giovanna Rocio Pizarro-Osorio, Roberto Anacleto Aguilar-Velasquez.

Adquisición de fondos: Betsabe Lilia Pizarro-Osorio, Tatiana Carmen Huamani-Calloapaza.

Investigación: Marleni Mendoza-Zuñiga, Guido Raúl Larico-Uchamaco.

Metodología: Giovanna Rocio Pizarro-Osorio, Maribel Mamani-Roque.

Administración del proyecto: Guido Raúl Larico-Uchamaco, Tatiana Carmen Huamani-Calloapaza, Ronald Pachacutec-Quispicho.

Recursos: Marleni Mendoza-Zuñiga, Maribel Mamani-Roque, Tatiana Carmen Huamani-Calloapaza, Ronald Pachacutec-Quispicho.

Software: Betsabe Lilia Pizarro-Osorio, Roberto Anacleto Aguilar-Velasquez.

Supervisión: Marleni Mendoza-Zuñiga, Milton Raul Mamani-Roque.

Validación: Betsabe Lilia Pizarro-Osorio, Roberto Anacleto Aguilar-Velasquez.

Visualización: Guido Raúl Larico-Uchamaco, Milton Raul Mamani-Roque.

Redacción – borrador original: Milton Raul Mamani-Roque.

Redacción – revisión y edición: Giovanna Rocio Pizarro-Osorio, Guido Raúl Larico-Uchamaco.