ORIGINAL

Cardiovascular risk in older adults at the Policlínico “5 de Septiembre”

Riesgo cardiovascular en adultos mayores del Policlínico “5 de Septiembre”

Denis Ariel Pérez Álvarez1 ![]() , Adrián Alejandro Vitón-Castillo2

, Adrián Alejandro Vitón-Castillo2 ![]() *, Iván Bustinzuriaga-Marto2

*, Iván Bustinzuriaga-Marto2 ![]() , Gisela Francisca Díaz-Pita2

, Gisela Francisca Díaz-Pita2 ![]() , Aymeé María Díaz Esquivel2

, Aymeé María Díaz Esquivel2 ![]()

1Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Hospital General Docente “Abel Santamaría Cuadrado”. Pinar del Río, Cuba.

2Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Pinar del Río, Cuba.

Citar como: Pérez Álvarez DA, Vitón-Castillo AA, Bustinzuriaga-Marto I, Díaz-Pita F, Díaz Esquivel AM. Riesgo cardiovascular en adultos mayores del Policlínico “5 de Septiembre”. Salud, Ciencia y Tecnología. 2024;4:685. https://doi.org/10.56294/saludcyt2024685

Enviado: 02-08-2023 Revisado: 25-09-2023 Aceptado: 20-11-2023 Publicado: 21-11-2023

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

Introduction: cardiovascular health in the elderly constitutes a line of research of great value for the improvement of health services in primary health care.

Objective: to identify cardiovascular risk in older adults at the Policlínico Universitario “5 de septiembre”, Consolación del Sur, in the period 2019-2022.

Methods: observational, analytical, transversal study. A sample of 176 patients was selected by simple random sampling. One-factor analysis of variance, Student’s t-test and Mann Whitney U test were used as inferential statistical tests, as well as the Kaplan-Meier curve to predict event-free evolution.

Results: 36,4 % of the adults were aged 80 to 89 years and 72,7 % had a moderate cardiovascular risk. A significant statistical association (p<0,001) was identified between age, sex, blood pressure, weight, height, waist circumference, waist-to-hip ratio and waist-to-height ratio and cardiovascular risk. The presence of sedentary lifestyle, left ventricular hypertrophy, atrial fibrillation, family history of diabetes mellitus and ischemic heart disease, being a smoker and consuming alcohol were associated with increased cardiovascular risk (p<0,001). Follow-up up to 18 months identified the presence of cardiovascular events in 27,3 %.

Conclusions: in older adults a moderate cardiovascular risk was identified, determined by the sum of clinical-humoral factors, habits and lifestyles, and genetic factors, with the presence of early cardiovascular events in those at higher cardiovascular risk.

Keywords: Cardiovascular Risk; Elderly; Heart Disease; Primary Health Care.

RESUMEN

Introducción: la salud cardiovascular en el adulto mayor constituye línea investigativa de gran valor para la mejora de los servicios de salud en la atención primaria de salud.

Objetivo: identificar el riesgo cardiovascular en adultos mayores del Policlínico Universitario “5 de septiembre”, de Consolación del Sur, en el periodo 2019-2022

Método: estudio observacional, analítico, transversal. Se seleccionó una muestra de 176 pacientes mediante muestreo aleatorio simple. Se empleó el análisis de la varianza de un factor, la prueba de t de Student y U de Mann Whitney como pruebas estadísticas inferenciales, así como la curva de Kaplan-Meier para predecir la evolución libre de eventos.

Resultados: el 36,4 % de los adultos presentaron edades de 80 a 89 años y el 72,7 % un riesgo cardiovascular moderada. Se identificó asociación estadística significativa (p<0,001) entre la edad, el sexo, presión arterial, peso, talla, perímetro de cintura, índice cintura-cadera y cintura-talla con el riesgo cardiovascular. La presencia de sedentarismo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, fibrilación auricular, los antecedentes familiares de diabetes mellitus y cardiopatía isquémica, el ser fumador y consumir alcohol se asoció a un mayor riesgo cardiovascular (p<0,001). El seguimiento hasta los 18 meses identificó la presencia de eventos cardiovasculares en el 27,3 %.

Conclusiones: en los adultos mayores se identificó un riesgo cardiovascular moderado determinado por la suma de factores clínico-humorales, hábitos y estilos de vida y factores genéticos, con presencia de eventos cardiovasculares tempranos en aquellos con mayor riesgo cardiovascular.

Palabras clave: Riesgo Cardiovascular; Ancianos; Enfermedades del Corazón; Atención Primaria de Salud.

INTRODUCCIÓN

El proceso de envejecimiento poblacional consiste en la modificación de las estructuras poblacionales por edad, lo que indica que la población mayor de 60 años tiende a crecer en mayor medida que los otros grupos etarios. Inciden en este fenómeno los múltiples desarrollos científico-técnicos, el incremento de la base de derechos, la implementación de políticas públicas fundamentales para mejorar las condiciones de vida y el hecho de que en las últimas décadas han tendido a decrecer las tasas de natalidad y de mortalidad.(1,2)

Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa.(3,4)

En América Latina y el Caribe en 2019, el 16 % de la población de la Región tenía más de 60 años. Esto solo se espera que aumente, en 2100 se proyecta que el 36 % tendrá más de 60 años. Se espera que la proporción de las edades de 15-64 a 65 años disminuya a 6,00 en 2050.(5) El Anuario Estadístico de Salud, en su edición 2021, reportó una población de 11 187 533, de ellos, 1 647 113 fueron mayores de 60 años, representando el 14,72 % de la población.(6)

Las enfermedades no transmisibles (ECNT), suelen ser de larga duración y son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de comportamiento. Estas cobran la vida de 41 millones de personas todos los años, lo que equivale al 74 % de todas las muertes a nivel mundial. Suelen asociarse a grupos de edad avanzada, pero los datos demuestran que cada año se producen 17 millones de muertes por ECNT antes de los 70 años de edad. El 86 % de esas muertes prematuras corresponden a países de ingresos bajos y medianos. Tanto los niños como los adultos y las personas mayores son vulnerables a los factores de riesgo que contribuyen a las ECNT, ya sea por dietas poco saludables, inactividad física, exposición al humo del tabaco o consumo nocivo de alcohol.(7)

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan las ECNT que ocupan la principal causa de defunción en el mundo; según estimaciones, cobran 17,9 millones de vidas cada año. Estas enfermedades constituyen un grupo de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos que incluyen cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías reumáticas. Más de cuatro de cada cinco defunciones por enfermedades cardiovasculares se deben a cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, y una tercera parte de esas defunciones ocurren prematuramente en personas menores de 70 años.(8)

En Cuba, el Anuario Estadístico de Salud en su edición de 2020 reportó 112 441 defunciones, 3 352 más que en el 2019. En relación con las 10 primeras causas de muerte, las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar con una tasa de 267,3 por 100 000 habitantes, seguida de la muerte por tumores malignos. El 62 % de las muertes por enfermedades del corazón ocurrió por enfermedades isquémicas, de ellas, el 42 % por infarto agudo del miocardio. Pinar del Río reportó 5 669 defunciones, de ellas, 1 329 fueron por causa por causa cardiovascular, para una tasa bruta de 227,4.(6)

El cálculo del riesgo cardiovascular es interesante desde el punto de vista clínico porque permite valorar de una manera más eficiente el manejo terapéutico de un paciente desde la prevención, encaminado a retardar la aparición de algún evento cardiovascular agudo.(9)

La estimación del riesgo cardiovascular tiene 3 objetivos clínicos fundamentales: identificar pacientes de alto riesgo que precisan atención e intervención inmediata, motivar a los afectados para que sigan el tratamiento y así reducir posibles riesgos y modificar la intensidad de la reducción de riesgo sobre la base del riesgo global estimado.(10)

La estimación del riesgo cardiovascular indica el peligro que tiene un paciente de padecer un episodio cardiovascular grave, mortal o no (infarto de miocardio o ataque apoplético), en un período determinado, generalmente en 10 años.(9)

Aunque existen muchos instrumentos para calcular el RCV, en América Latina y el Caribe, los esfuerzos no se han centrado en la creación de nuevos scores, sino en la validación de otros ya existentes.

HEARTS en las Américas es la adaptación regional de la iniciativa Global HEARTS de la Organización Mundial de la Salud, que será el modelo para el manejo del riesgo de las enfermedades cardiovasculares (ECV) en la atención primaria de salud en la Región de las Américas para el año 2025. Ya se ha implementado en 21 países y 1045 centros de atención primaria de salud en toda América Latina y el Caribe. Se ha adoptado un enfoque de salud pública y de sistemas de salud para introducir sistemáticamente intervenciones simplificadas en el nivel de la atención primaria de salud que se centran en el control de la hipertensión como punto de entrada clínico.(12)

En Cuba, se ha empleado en varias investigaciones la adaptación de instrumentos, sin embargo, el estándar es el uso de la tabla AMR A de la OMS.(13)

El objetivo del presente estudio es identificar el riesgo cardiovascular en adultos mayores del Policlínico Universitario “5 de septiembre”, de Consolación del Sur, en el periodo 2019-2022

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal para identificar el riesgo cardiovascular en adultos mayores del CMF No. 25 del Policlínico Universitario “5 de septiembre”, de Consolación del Sur, en el periodo 2019-2022.

El universo del estudio estuvo conformado por todos los adultos mayores del Policlínico Universitario “5 de septiembre”, de Consolación del Sur. La población de estudio la constituyeron los 215 adultos mayores del CMF No. 25 y la muestra 176 adultos mayores seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple.

Se incluyeron en el estudio a los adultos mayores de 60 años que se encuentren en pleno uso de sus facultades. Se excluyeron los pacientes que han sufrido de eventos cardiovasculares (IMA, anginas, enfermedad cerebrovascular) y enfermedades oncológicas, así como los que se encuentran en estado terminal. Como criterio de salida se tomó el fallecer por otras causas que no sean cardiovasculares o abandonar el área del estudio antes de culminar el seguimiento.

Se estudiaron las variables: riesgo cardiovascular edad, sexo, color de la piel, presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD), peso en kilogramos, talla en centímetros, índice de masa corporal, perímetro de la cintura, los índices cintura-cadera y cintura-talla, antecedentes patológicos personales y familiares, hábitos tóxicos y la ocurrencia de eventos cardiovasculares a los 6 meses, 12 meses y 18 meses.

Para la obtención de la información se revisaron las historias clínicas individuales y las historias clínicas familiares de los pacientes. Se aplicó una entrevista semiestructurada confeccionada en base a otras existentes para la recopilación de las variables para dar respuesta a los objetivos de la presente investigación.

La información obtenida fue almacenada en una base de datos confeccionada y procesada en el SPSS 23.0, lo cual permitió el análisis estadístico automatizado de los datos, así como su curación.

El riesgo cardiovascular se determinó según valor obtenido de las tablas AMR A de la OMS, clasificándolo en bajo (<10 %), moderado (10-19,9 %) o alto (≥ 20 %).

El índice de masa corporal (IMC) como indicador de obesidad se calculó dividiendo el peso por la talla al cuadrado (IMC = peso[kg]/talla[m]².

Se determinó el perímetro de cintura (PCIN) medido entre el borde inferior de la última costilla palpable y el borde superior de la cresta iliaca, y el perímetro de cadera (PCAD) medido a la altura de la parte más prominente del contorno glúteo, utilizando una cinta métrica.

Se calculó el índice cintura-cadera (ICC) dividiendo PCIN por PCAD (ICC = PCIN[cm]/PCAD[cm]). Adicionalmente, se determinó el índice cintura-talla (ICT) dividiendo PCIN por talla (ICT = PCIN[cm]/ talla[cm]). Tanto PCIN como ICC e ICT, se determinaron como indicadores de obesidad abdominal

Se emplearon técnicas estadísticas del nivel descriptivo, como las frecuencias absolutas, relativas porcentuales, media y desviación estándar (DS). Además, se empleó estadística inferencial para determinar relación entre variables, y su sentido.

Los análisis de distribución de frecuencias y homogeneidad de varianzas se realizaron mediante la prueba Shapiro-Wilk y de Levene respectivamente. Según la distribución de los datos, las comparaciones entre muestras independientes se efectuarán mediante la prueba t de Student o U de Mann Whitney. Se empleó el análisis de la varianza de un factor (ANOVA) cuando fue necesario comparar varios grupos en una variable nominal/ordinal y una variable cuantitativa.

Para determinar la evolución del paciente libre de eventos, se construyó una curva por el método de Kaplan-Meier; las probabilidades de supervivencia se compararon mediante la prueba log-rank.

Se le explicó a los involucrados la confidencialidad del estudio y se mantuvo la privacidad de los resultados los cuales se usarán solo con fines científicos. Se tuvo en cuenta la voluntariedad de los participantes y no se darán a conocer sus nombres, para así cumplir con todos los principios éticos. Es necesario respetar la autonomía, beneficencia y justicia que garantizan la ética de la investigación. A cada paciente se le solicitó su consentimiento mediante la firma del Consentimiento Informado. El estudio, además, fue aprobado por el comité de ética y consejo científico del Policlínico “5 de Septiembre”.

RESULTADOS

La edad media fue de 75,7 ± 7,5 años. Se encontró predominio del grupo etario de 80 a 89 años (36,4 %), de adultos mayores del sexo masculino (54,5 %) y del color de piel blanco (63,6 %). El 72,7 % de los adultos mayores presentaron un RCV moderado. Se pudo identificar la existencia de asociación significativa (p<0,001) entre la edad y el riesgo cardiovascular y entre el sexo y el riesgo cardiovascular (p<0,001) (tabla 1).

|

Tabla 1. Distribución según edad, sexo, color de piel y riesgo cardiovascular de los adultos mayores pertenecientes al Consultorio Médico 25 del Policlínico Universitario “5 de septiembre”, 2020-2022 |

||||||||

|

|

Bajo riesgo |

Riesgo Moderado |

Alto riesgo |

Total |

||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

|

|

Edad (en años)* |

||||||||

|

60-69 |

16 |

100 |

24 |

18,8 |

8 |

25 |

48 |

27,3 |

|

70-79 |

0 |

0 |

48 |

37,5 |

8 |

25 |

56 |

31,8 |

|

80-89 |

0 |

0 |

48 |

37,5 |

16 |

50 |

64 |

36,4 |

|

≥ 90 |

0 |

0 |

8 |

6,3 |

0 |

0 |

8 |

4,5 |

|

Sexo biológico** |

||||||||

|

Masculino |

0 |

0 |

72 |

56,3 |

24 |

75 |

96 |

54,5 |

|

Femenino |

16 |

100 |

56 |

43,8 |

8 |

25 |

80 |

45,5 |

|

Color de piel*** |

||||||||

|

Negro |

8 |

50 |

52 |

40,6 |

4 |

12,5 |

64 |

36,4 |

|

Blanco |

8 |

50 |

76 |

59,4 |

28 |

87,5 |

112 |

63,6 |

|

Total |

16 |

9,1 |

128 |

72,7 |

32 |

18,2 |

176 |

100 |

|

*ANOVA; p<0,001; **U de Mann-Withney: p<0,001; ***U de Mann-Withney: p=0,006 |

||||||||

Se encontró que existieron diferencias estadísticas significativas (p<0,001) entre los grupos según nivel de riesgo cardiovascular en cuanto a la PAS, PADD, peso, talla, IMC, perímetro de cintura, índice cintura cadera y la índice cintura talla; no así con el perímetro de la cadera (p=0,11) (tabla 2).

|

Tabla 2. Distribución de adultos mayores según variables clínicas y antropométricas |

|||||||||

|

Variable |

Bajo riesgo |

Riesgo moderado |

Alto riesgo |

Total |

p valor* |

||||

|

Media |

DE |

Media |

DE |

Media |

DE |

Media |

DE |

||

|

PAS |

130 |

0 |

123,4 |

15,6 |

136,2 |

18,3 |

126,40 |

16,20 |

<0,001 |

|

PAD |

85 |

5,1 |

77,2 |

8,8 |

81,3 |

7,9 |

78,60 |

8,70 |

<0,001 |

|

Peso (Kg) |

64,2 |

14,7 |

61,6 |

13,1 |

72,6 |

12,3 |

63,90 |

13,70 |

<0,001 |

|

Talla (cm) |

155 |

5,1 |

162,2 |

5,7 |

172,8 |

11,7 |

163,50 |

8,60 |

<0,001 |

|

IMC |

26,4 |

4,3 |

23,4 |

4,7 |

24,6 |

5,4 |

23,80 |

4,90 |

<0,001 |

|

PCIN (cm) |

85 |

6,2 |

64 |

24,7 |

79,3 |

7,25 |

68,70 |

22,70 |

<0,001 |

|

PCAD (cm) |

85 |

25,8 |

75,1 |

25,6 |

82,6 |

12,2 |

77,40 |

23,90 |

0,11 |

|

ÍCC |

1,1 |

0,3 |

0,9 |

0,1 |

1 |

0,1 |

0,90 |

0,20 |

<0,001 |

|

ÍCT |

0,5 |

0,02 |

0,4 |

0,1 |

0,5 |

0,1 |

0,40 |

0,10 |

<0,001 |

|

*p valor basados en ANOVA |

|||||||||

El análisis de los APP identificó la presencia de HTA en el 81,82 % de los pacientes, la diabetes mellitus en el 36,93 % y las dislipidemias en el 22,73 %. Se encontró relación (p<0,001) entre la presencia de sedentarismo, hipertrofia del ventrículo izquierdo y fibrilación auricular con el grado de riesgo cardiovascular (tabla 3).

|

Tabla 3. Distribución de pacientes según riesgo cardiovascular y presencia de antecedentes patológicos personales |

|||||||||

|

APP |

Bajo riesgo |

Riesgo moderado |

Alto riesgo |

Total |

p valor |

||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

||

|

HTA |

8 |

5,6 |

112 |

77,8 |

24 |

16,7 |

144 |

81,82 |

0,345 |

|

DM |

0 |

0 |

57 |

87,7 |

8 |

13,3 |

65 |

36,93 |

0,673 |

|

Sedentarismo |

0 |

0 |

0 |

0 |

12 |

100 |

12 |

6,82 |

<0,001 |

|

Dislipidemia |

0 |

0 |

32 |

80 |

8 |

20 |

40 |

22,73 |

0,148 |

|

Obesidad |

0 |

0 |

11 |

100 |

0 |

0 |

11 |

6,25 |

0,491 |

|

HVI |

0 |

0 |

1 |

11,1 |

8 |

88,9 |

9 |

5,11 |

<0,001 |

|

IRC |

0 |

0 |

8 |

100 |

0 |

0 |

8 |

4,55 |

0,56 |

|

EPOC |

1 |

1,11 |

8 |

88,9 |

0 |

0 |

9 |

5,11 |

0,215 |

|

FA |

0 |

0 |

2 |

20 |

8 |

80 |

10 |

5,68 |

<0,001 |

La HTA fue el antecedente patológico familiar más reportado por los pacientes (81,82 %), sin embargo, solo se encontró asociación entre el grado de riesgo cardiovascular y los antecedentes familiares de DM (p<0,001) y cardiopatía isquémica (p<0,001) (tabla 4).

|

Tabla 4. Distribución de pacientes según riesgo cardiovascular y presencia de antecedentes patológicos familiares |

|||||||||

|

APF |

Bajo riesgo |

Riesgo moderado |

Alto riesgo |

Total |

p valor

|

||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

||

|

HTA |

16 |

11,1 |

96 |

66,7 |

32 |

22,2 |

144 |

81,8 |

0,28 |

|

DM |

0 |

0 |

28 |

58,3 |

20 |

41,7 |

48 |

27,2 |

<0,001 |

|

CI |

8 |

8,3 |

56 |

58,3 |

32 |

33,3 |

96 |

54,5 |

<0,001 |

Se encontró que el 64,2 % de los pacientes consume café diariamente, sin embargo, como hábitos tóxicos asociados al riesgo cardiovascular se identificaron el ser fumador (p<0,001) y consumir alcohol (p<0,001).

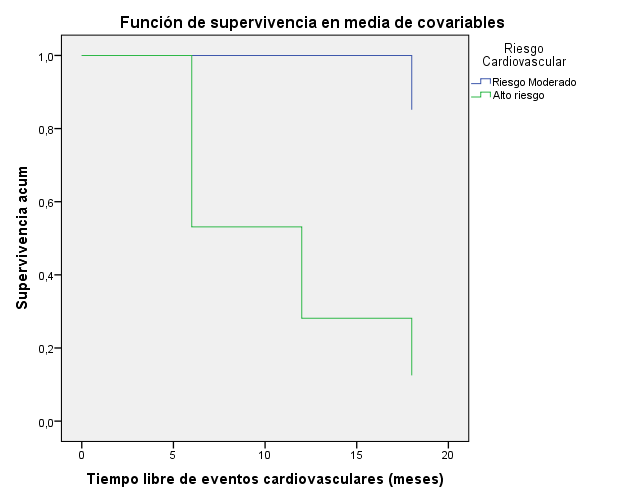

Se realizó seguimiento a los pacientes a los 6, 12 y 18 meses tras la determinación del riesgo cardiovascular, lo cual permitió identificar que el 27,3 % presentó algún evento cardiovascular durante el seguimiento. El 100 % de los pacientes con eventos cardiovasculares se encontraron en los grupos de riesgo moderado o alto riesgo, cada grupo con el 50 % de los casos. Se encontró relación entre el grado de riesgo cardiovascular y la presencia y tiempo de accidentes cardiovasculares (prueba de Log Rank p<0,001) (tabla 5, figura 1).

|

Tabla 5. Distribución de pacientes según riesgo cardiovascular y ocurrencia de eventos cardiovasculares |

||||||||

|

ECV |

Bajo riesgo |

Riesgo Moderado |

Alto riesgo |

Total |

||||

|

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

No. |

% |

|

|

6 meses |

0 |

0 |

0 |

0 |

16 |

100 |

16 |

9,09 |

|

12 meses |

0 |

0 |

0 |

0 |

8 |

0 |

8 |

4,55 |

|

18 meses |

0 |

0 |

20 |

83,3 |

4 |

16,7 |

24 |

13,64 |

Figura 1. Tiempo libre de eventos cardiovasculares según riesgo cardiovascular a los 6 meses, 12 meses y 18 meses de seguimiento

Log Rank (Mantel-Cox)= 136,937; gl=2; p=0,000

DISCUSIÓN

Un estudio realizado por Hierrezuelo Rojas et al.(14) encontró predominio de pacientes mayores de 75 años de edad, y exhibió tendencias al aumento del número de pacientes según aumentaba la edad, siendo estos resultados coincidentes con la presente investigación. Por su parte, el estudio de Sisa(15) encontró predominio de pacientes mayores de 70 años, lo cual coincide con la presente.

La pirámide poblacional cubana actual muestran una tendencia creciente al envejecimiento y, por ende, se ve un aumento creciente del número de personas según aumenta la edad de los mismos. Este hecho está influenciado por varios factores, siendo el principal el aumento de la esperanza de vida que experimenta la sociedad cubana. Eso constituye uno de los logros de la salud pública cubana, basado en la erradicación de las enfermedades infecciosas, más, sin embargo, genera un reto mayor, la atención especializada y de calidad a las enfermedades crónicas no transmisibles.

Paramio Rodríguez et al.(16) realizaron un estudio observacional descriptivo de corte transversal en el municipio Arroyo Naranjo. El universo de estudio lo constituyeron 120 adultos mayores, de los que se entrevistaron a 106 en el período de abril de 2018 a octubre de 2018. El estudio encontró que el 38,68 % de los pacientes presentaron un RCV moderado, y el 35,85 % RCV bajo.

En 2021 se realizó un estudio(17) para determinar el riesgo cardiovascular global en personas mayores de 40 años pertenecientes al consultorio 10 del Policlínico “Mártires de Calabazar”. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. El universo de estudio lo constituyeron 553 personas, de ellas se estudió una muestra de 376, seleccionadas según un muestreo aleatorio simple. En el período de mayo del 2017 a mayo del 2018. Se realizó el cálculo del RCG siguiendo los criterios de las tablas de predicción del riesgo cardiovascular global de la Organización Mundial de la Salud. El 63,30 % de personas estudiadas fueron de Riesgo Cardiovascular Global bajo.

Hierrezuelo Rojas et al.(14) encontró un alto riesgo cardiovascular en el 44 % de la población estudiada, siendo estos muy superiores a los de la presente investigación. En este aspecto, la base de la diferencia puede radicar en que el 100 % de los pacientes estudiados en la citada investigación eran hipertensos, lo cual constituye a su vez una enfermedad y un factor de riesgo cardiovascular.

Con respecto al riesgo cardiovascular, es necesario acotar que el aumento de la edad trae consigo la suma de nuevos daños a las capacidades del organismo, de ahí que se vallan sumando nuevas agresiones, como e inicio de ECNT. De ahí que resulte una interpretación lógica que, según ocurra un aumento de la edad, los individuos experimenten un aumento per se del riesgo cardiovascular.

Un estudio realizado por Alonso et al.(18) tuvo como objetivo la validación del riesgo calculado en 2004 con la mortalidad cardiovascular observada en 10 años de seguimiento de una cohorte de población de 40 a 75. Para ello se realizó un seguimiento de 10 años (2004-2014). El estudio mostró predominio del sexo femenino sobre el masculino (999 vs 922), lo cual discrepa con los resultados de la presente.

Un estudio realizado por Hierrezuelo Rojas et al.(14) encontró predominio de pacientes del sexo femenino, con una razón entre mujeres y hombres de 2,3. Por su parte, un estudio(11) encontró que el sexo masculino presentó un mayor porcentaje de casos con riesgo moderado (55,77 %) y un 22 % de las mujeres presentó riesgo bajo. Estos resultados coinciden en gran medida con la presente, donde se identificó que los mayores porcientos de alto riesgo se presentaron en los hombres y el 100 % de las personas con bajo riesgo fueron del sexo femenino.

Este resultado discrepa de la presente investigación, sin embargo, pueden confluir sobre ello varios elementos, como lo es la composición propia de la población de estudio o la dicotomía entre los objetos de estudio entre ambas investigaciones.

El estudio de Sisa(15) encontró predominio de pacientes mestizos, seguido de pacientes blancos, y no encontró relación entre el color de la piel y el riesgo cardiovascular (p=0,08). Este resultado difiere de la presente investigación, y es un hecho definido por la composición étnica de los países.

Por su parte, un estudio realizado por Souchay Díaz et al.(19) encontró predominio de pacientes de color de piel negra, hecho que difiere con los resultados de la presente.

El estudio de Sisa(15) encontró una asociación estadística significativa entre el riesgo cardiovascular y la existencia de obesidad en los pacientes. De igual forma encontró diferencia estadística significativa entre las cifras de presión arterial sistólica entre grupos de riesgo cardiovascular. Estos resultados coinciden con lo reportado por la presente.

Un estudio(11) encontró que un 41,45 % presenta cifras de tensión arterial menores de 140 mmHg; 36,84 %, de 140 a 159 mmHg y 21,71 %, cifras iguales o superiores a 160 mmHg. En total, el 58,55 % de las personas estudiadas presentó cifras de tensión arterial sistólica por encima de 140 mmHg. Se encontró que mientras aumentan las cifras de presión arterial, aumenta proporcionalmente el riesgo cardiovascular, con diferencia estadísticamente significativa (p=0,05). Similares hallazgos derivan del análisis de los resultados de la presente investigación.

Por su parte, Roca-Sánchez-Moreno et al.(20) encontraron una asociación estadísticamente significativa entre algunos parámetros clínicos, con el riesgo cardiovascular, como el índice de masa corporal (p<0,001), la circunferencia abdominal (p<0,001) y las cifras de presión arterial sistólica (p=0,003), similar a los resultados de la presente.

Un estudio realizado por Hierrezuelo Rojas et al.(14) identificó la presencia de diabetes mellitus en el 39,8 % de los pacientes estudiados. Estos resultados no son muy alejados de la presente (36,93 %), coincidiendo en gran medida. Sin embargo, aunque ambas investigaciones coinciden en el peso de a DM en el riesgo cardiovascular, uno de los principales detractores de la salud cardiaca es la HTA, siendo el antecedente patológico personal más común en la presente investigación.

La hipertensión arterial tiene en la actualidad un alto impacto socioeconómico que constituye un problema de salud pública en el sistema de control sanitario de nuestro país, además de constituir una de las enfermedades letales siendo la tasa de mortalidad que tiene un mayor porcentaje, a su vez una alta prevalencia como uno de los riesgos más importantes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Su morbilidad y mortalidad en todo el mundo también plantea un importante problema socioeconómico.(21)

Sin embargo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y otras enfermedades se constituyen como enfermedad común en el adulto mayor, resultado del envejecimiento del organismo, la disminución de las capacidades de respuesta adaptativa y la suma de comorbilidades.

La rigidez arterial es la causa principal del aumento de la presión sistólica con el aumento de la edad, también en pacientes con hipertensión arterial, a largo plazo se asocia con dilatación arterial lo cual se debe probablemente a la degeneración de la pared arterial, lo cual se explica de manera teórica al estrés repetitivo al que el vaso está sometido.

La hipertensión aumenta el riesgo no solo de una, sino de varias enfermedades cardiovasculares, entre las que incluimos: accidente cerebrovascular, coronariopatías, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y enfermedad vascular periférica. El riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular aumenta con incremento en las cifras de la presión arterial,(22,23) así como en lesiones renales,(24) lo cual se ha probado en varios contextos, especialmente con la coincidencia epidemiológica del incremento de la prevalencia de hipertensión y su coherencia con las muertes de origen cardio y cerebrovascular, sin embargo, no se puede asumir causalidad absoluta, debido a lo multifactorial de la enfermedad.

En la presente investigación, por ejemplo, no se logró establecer causalidad entre el riesgo cardiovascular y la hipertensión arterial; pero si entre el nivel de riesgo cardiovascular y alunas complicaciones de la hipertensión arterial como la HVI (p<0,001) y la fibrilación auricular (p<0,001)

La falta de actividad física y sedentarismo es un problema de salud que se reconoce como un factor independiente de riesgo de enfermedad coronaria. El riesgo relativo de la inactividad es similar a la HTA, el hipercolesterolemia y el tabaquismo, por lo que el sedentarismo se asocia a un aumento simultáneo de las enfermedades cardiovasculares. El ejercicio mejora el perfil lipídico y el control de la glicemia, reduce o previene la HTA, la obesidad y el estrés, mejora la forma física y aumenta la longevidad.(25)

La obesidad y el sedentarismo conducen a un aumento de la reactividad del sistema nervioso simpático, lo que acarrea una hiperreactividad cardiovascular con alteraciones funcionales y estructurales, cardiacas, vasculares y renales, consecuentemente aumenta la presión arterial y un estado hipertensivo permanente. El sedentarismo y la obesidad constituyen factores estrechamente relacionados entre sí, a su vez, ellos se asocian a la hiperreactividad cardiovascular como fenómeno que aumenta el riesgo de padecer enfermedades y eventos cardiovasculares.(25)

La obesidad es una enfermedad crónica, no transmisible, que recientemente ha tenido una connotación especial debido al aumento de su prevalencia en países en vía de desarrollo. Este incremento está relacionado con un aumento en la aparición de enfermedades metabólicas y el riesgo cardiovascular. En los últimos años se ha identificado que la obesidad produce un aumento del riesgo cardiovascular debido a factores directos, como un estado crónico inflamatorio, resistencia a la insulina, elevación de los lípidos y aumento de la presión arterial.(26)

Si bien los factores hereditarios o genéticos de riesgo de HTA aumentan la susceptibilidad a la enfermedad y no son modificables, los factores ambientales, como el sedentarismo y la obesidad, juegan un papel importante en el surgimiento y desarrollo de la enfermedad y son susceptibles de prevención y control, fundamentalmente con cambios en los estilos de vida.(25,27)

El estudio de Sisa(15) encontró relación estadísticamente significativa entre el hábito de fumar y el riesgo cardiovascular, lo cual coincide con los resultados de la presente.

De igual forma, Paramino Rodríguez et al.,(16) identificó asociación (p<0,05) entre los niveles de riesgo cardiovascular y la presencia del antecedente de hipertensión arterial y el hábito de fumar, lo cual coincide con la presente.

Con respecto a los hábitos tóxicos Torres Pérez et al.(28) recomienda que todo ser humano debe poner en práctica los buenos hábitos de una vida saludable para así poder prevenir la hipertensión arterial y el consiguiente aumento del riesgo cardiovascular. Recomienda de manera especial hacer la práctica diaria con el ejercicio y el deporte y evitar el consumo de diferentes tipos de drogas (alcohol, tabaco), el sobrepeso y los excitantes.

Los factores de riesgo tienden a agruparse con un efecto aditivo y multiplicativo de sus efectos deletéreos, lo que constituye la base de la evaluación de riesgo cardiovascular (CV) y la base de la prevención primaria. Para implementar estrategias efectivas de prevención, se necesitan herramientas que logren identificar sujetos sin enfermedad CV conocida, que tengan alto riesgo de tener un evento cardiovascular. Mientras más elevado el riesgo CV, mayor es el beneficio al manejar su riesgo.(29)

De igual forma, resulta necesaria una adecuada accesibilidad cognitiva en el desarrollo de la comunicación médico-paciente,(30,31) que facilite la comprensión de los pacientes de su enfermedad, así como las formas de tratarla y prevenir la ocurrencia de complicaciones.

Los resultados del presente estudio muestran la necesidad de continuar líneas de investigación cercanas al envejecimiento poblacional, formando parte permanente de los bancos de problemas no solo desde la asistencia, sino desde la propia universidad y los sistemas de Ciencia e Innovación Tecnológica.(32,33,34) Por otra parte, deben desarrollarse y validarse instrumentos que garanticen una valoración y estratificación del riesgo cardiovascular, adaptando estas a las condiciones del país.(35,36,37,38)

En los adultos mayores se identificó un riesgo cardiovascular moderado determinado por la suma de factores como la edad, el color de piel y el sexo. De igual forma, factores clínicos como las cifras de tensión arterial, el peso, la talla y la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles se mostraron como determinantes del riesgo cardiovascular, resultando de valor predictivo los índices cintura-cadera y la índice cintura-talla. Los factores genéticos como los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares y componentes del síndrome endocrino-metabólico se mostraron influyentes sobre la salud cardiovascular, a la par de los estilos de vida sedentarios y los hábitos de consumo de tabaco y alcohol.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Duarte Rivera L, Lorenzo Díaz JC, Díaz Alfonso H, Linares Río M, Cruz Rosete L de la C, Carrete Friol ZD. Calidad de vida en ancianos ingresados en el Servicio de Geriatría. Rev Ciencias Médicas Pinar del Río 2022; 26(6):e5439. https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/5439

2. Labrador Parra A, Escalona E, Gollo O. Comparative pilot study of anthropometric measurements in standing position between the grid template and the anthropometer Harpenden. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2023; 3:48. https://doi.org/10.56294/ri202348

3. Díaz-Rodríguez YL, García-Orihuela M. Impacto del envejecimiento sobre el estado nutricional, funcional y la polifarmacia en ancianos hospitalizados. Univ Médica Pinareña 2020; 17(1):e525. https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/525

4. Martín-Barra C, Rojas-Zepeda C, Sáez-Delgado F. Efectos de la actividad física sobre el envejecimiento cerebral saludable. Revisión sistemática. Salud, Cienc y Tecnol 2023; 3:415. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023415

5. Organización Panamericana de la Salud. Envejecimiento Saludable Washington D.C; 2021. [acceso: 14/02/2023]. Disponible en: https://www.paho.org/es/envejecimiento-saludable

6. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticos de Salud. Anuario Estadístico de la Salud 2020 La Habana; 2021. [acceso: 14/02/2023]. Disponible en: https://files.sld.cu/bvscuba/files/2021/08/Anuario-Estadistico-Español-2020-Definitivo.pdf

7. Organización Mundial de la salud. Enfermedades no transmisibles Washington D.C; 2022. [acceso: 14/02/2023]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases

8. Organización Panamericana de la Salud. Enfermedades cardiovasculares Washington D.C; 2020. [acceso: 14/02/2023]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-cardiovasculares

9. Zamora-Fung R, Blanc-Márquez A, García-Gázquez J, Borrego-Moreno Y, Fundora Gonzalez C. Estimación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de un consultorio médico. Univ Médica Pinareña 2020; 16(1):e384. http://www.revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/384

10. American Diabetes Association. Cardiovascular Disease and Risk Magnament: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care 2019; 2019(S1):S103–23. Disponible en: https://care.diabetesjournals.org/content/42/Supplement_1/S103.article-info

11. Paramio Rodríguez A, Hernández Navas M, Carrazana Garcés E. Riesgo cardiovascular global en un barrio del municipio Cárdenas, Estado Táchira, Venezuela. CorSalud 2018;10(1):40–6.

12. Ordunez P, Tajer C, Gaziano T, Rodríguez YA, Rosende A, Jaffe MG. The HEARTS app: a clinical tool for cardiovascular risk and hypertension management in primary health care. Rev Panam Salud Publica 2022; 46:e46.

13. World Health Organization. Prevención de las enfermedades cardiovasculares : guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular. Organización Mundial de la Salud; 2008.

14. Hierrezuelo Rojas N, Álvarez Cortés JT, Monje Labrada A. Estimación del riesgo cardiovascular en adultos mayores con hipertensión arterial. MEDISAN 2021; 25(3):566–79.

15. Sisa I. Evaluación del riesgo cardiovascular en adultos mayores utilizando el modelo SCORE OP en una población latinoamericana : experiencia en Ecuador. Med Clin (Barc) 2018; 150(3):92–8. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2017.07.021

16. Paramio Rodríguez A, González Bernabé L, Lasoncex Echenique D, Pérez Acosta E, Carrazana Garcés E. Riesgo cardiovascular global en el adulto mayor vinculado a los programas de actividad física comunitaria. CorSalud 2020; 12(3):318–26.

17. Paramio Rodríguez A, Letrán Sarria Y, Requesen Gálvez R, Hernández Navas M. Riesgo cardiovascular global en el consultorio 10 del Policlínico Mártires de Calabazar. Municipio Boyeros. Rev Cuba Cardiol y Cirugía Cardiovasc 2021;17(1).

18. Alonso ATV, Díez AO, Alonso JEL, Sanz RÁ, García P, Mu SL. Validación del índice SCORE y el SCORE para personas mayores en la cohorte de riesgo de enfermedad cardiovascular en Castilla y León 2019; 36(4):184–92.

19. Souchay Díaz L, Sotolongo León D, Álvarez Gavilán Y, Castillo Duque M. Complicaciones cardiovasculares y sus factores de riesgo en pacientes adultos portadores de Enfermedad Renal Crónica 2019;14(2):3–10.

20. Roca-Sánchez-Moreno JD, Soto A, Núñez-Muñoz AL, De La Cruz-Vargas JA, Quiñones-Laveriano DM. Comparison of different definitions of metabolic syndrome and their relationship with cardiovascular risk estimation. Rev la Fac Med 2021; 70(2 SE-INVESTIGACIÓN ORIGINAL):e92602. https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/92602

21. Lara-Pérez EM, Pérez-Mijares EI, Cuellar-Viera Y. Antropometría, su utilidad en la prevención y diagnóstico de la hipertensión arterial. Rev Ciencias Médicas Pinar del Río 2022; 26(2):e5438. https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/5438

22. Linares-Cánovas LP, Llanio González R, Márquez Hernández H. Ictus isquémico en pacientes mayores de 60 años atendidos en el hospital Dr. León Cuervo Rubio. Univ Médica Pinareña 2019; 15(1):e316. https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/316

23. García Miranda AI, Valle Campo MC, González Serra JL, Valdés López Y, Perdomo Falcón Y. Disability and functionality of older adults. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria 2022; 2:11. https://doi.org/10.56294/ri202211

24. Pérez A, Ricci L, ’Rossi D, Merino Cruz L. Impact of telemedicine on access to mental health care in isolated rural areas. Community and Interculturality in Dialogue [Internet]. 2022; 2:3. https://doi.org/10.56294/cid20233

25. León Regal M, González Otero L, Morffi Crespo A, Figueredo López A, Ramírez Porras E, Fernández de Paz L. Relaciones fisiopatológicas entre la hiperreactividad cardiovascular, la obesidad y el sedentarismo. Finlay 2022; 12(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2221-24342022000100077&script=sci_arttext&tlng=en#B10

26. Aragón D, Rivera MF, Lizcano F. Papel de la célula grasa en el riesgo cardiovascular. Rev Colomb Cardiol 2020; 27(6):576–81. https://doi.org/10.1016/j.rccar.2020.04.007

27. Montenegro González I, Silva Álvarez F, Silva Benítez V. Evaluation of the effectiveness of cardiovascular disease prevention programs in low-income communities. Community and Interculturality in Dialogue [Internet]. 2022; 2:2. https://cid.saludcyt.ar/index.php/cid/article/view/2

28. Torres Pérez RF, Quinteros León MS, Pérez Rodríguez MR, Molina Toca EP, Ávila Orellana FM, Molina Toca SC, et al. Factores de riesgo de la hipertensión arterial esencial y el riesgo cardiovascular. Rev Latinoam Hipertens 2021; 16(4). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170271859009

29. Lago Carballea O, Martínez Cruz M, Ferreiro Corrales JL, Ledesma Baño MC, Duarte Hernadez K, Ferreiro Lago O. Prevalencia de la hipertensión arterial y sus factores de riesgo en Pinar del Río. Salud, Cienc y Tecnol 2022; 2:149. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023149

30. Castellanos S, Figueroa C. Cognitive accessibility in health care institutions. Pilot study and instrument proposal. Data & Metadata 2023; 2(1):22. https://doi.org/10.56294/dm202322

31. Campos Sánchez CM, Guillén León LA, Acosta Yanes RC, Gil Oloriz MA. Metaverso: el futuro de la medicina en un mundo virtual. Metaverse Basic Appl Res 2022; 1:4. https://doi.org/10.56294/mr20224

32. Peralta-González MJ, Gregorio-Chaviano O. Scientific activity evaluation in Cuban universities: Analysis based on Scival (2011-2021). Iberoam J Sci Meas Commun 2022; 2(1):1–15. https://doi.org/10.47909/ijsmc.145

33. Vega-Almeida RL, Arencibia-Jorge R. Research on Information Sciences in Cuba: Flows of knowledge during the period 2005-2019. Iberoam J Sci Meas Commun 2021; 1(2):1–28. https://doi.org/10.47909/ijsmc.50

34. Robaina Castillo JI. Identifying promising research areas in health using bibliometric analysis. Data & Metadata 2022; 1(1):10. https://doi.org/10.56294/dm202210

35. Daizadeh I. Trademark and patent applications are structurally near-identical and cointegrated: Implications for studies in innovation. Iberoam J Sci Meas Commun 2021; 1(2):1–16. https://doi.org/10.47909/ijsmc.33

36. Marrufo-Gil J, Saavedra-Camacho J, Santisteban-Salazar N, Iglesias-Osores S. Nivel de conocimientos sobre hipertensión arterial y adherencia al tratamiento en pacientes hipertensos de un hospital de la selva peruana. Universidad Médica Pinareña 2023; 19:900. https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/900

37. Chibas-Muñoz EE, Fajardo-Quesada AJ, Vidal-Díaz K, Reyes-Domínguez N. Data-driven decision-making to improve the diagnosis of cancer patients in the province of Guantanamo: a case study of epidemiological behavior during the year 2019. Data & Metadata 2023; 2(1):33. https://doi.org/10.56294/dm202333

38. Dávila Gómez HL, Lorié Sierra LE, Díaz-Perera Fernández G, Bacallao Gallestey J, Regalado Rodríguez E. Analysis of patient-dependent predictors of residual lesion after cervical conization. Data & Metadata 2023; 2(1):48. https://doi.org/10.56294/dm202348

FinanciaCIÓN

Los autores declaran no tener conflictos de interés económicos o no económicos.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Adrián Alejandro Vitón-Castillo es miembro del comité editorial de Salud, Ciencia y Tecnología pero no intervino en el proceso editorial de este artículo.

CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES

Conceptualización: Denis Ariel Pérez Álvarez, Adrián Alejandro Vitón-Castillo, Iván Bustinzuriaga-Marto.

Curación de datos: Denis Ariel Pérez Álvarez, Adrián Alejandro Vitón-Castillo, Iván Bustinzuriaga-Marto.

Análisis formal: Denis Ariel Pérez Álvarez, Adrián Alejandro Vitón-Castillo.

Investigación: Denis Ariel Pérez Álvarez, Adrián Alejandro Vitón-Castillo, Iván Bustinzuriaga-Marto, Gisela Francisca Díaz-Pita, Aymeé María Díaz Esquivel.

Metodología: Adrián Alejandro Vitón-Castillo, Iván Bustinzuriaga-Marto.

Administración del proyecto: Denis Ariel Pérez Álvarez, Adrián Alejandro Vitón-Castillo.

Supervisión: Iván Bustinzuriaga-Marto, Gisela Francisca Díaz-Pita.

Redacción – borrador original: Denis Ariel Pérez Álvarez, Gisela Francisca Díaz-Pita, Aymeé María Díaz Esquivel.

Redacción – revisión y edición: Denis Ariel Pérez Álvarez, Adrián Alejandro Vitón-Castillo, Iván Bustinzuriaga-Marto.