ORIGINAL

Childish malnutrition, inequity and access to healthcare in Eugenio Espejo

Análisis de desnutrición infantil, inequidad y acceso a la salud en la Parroquia Eugenio Espejo

Leonel Gerardo Ruano Yarpaz1 ![]() *, Erika Marcela León

Revelo1

*, Erika Marcela León

Revelo1 ![]() *

*

1Carrera de Enfermería, de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, UNIANDES, Sede Tulcán, Ecuador.

Citar como: Ruano Yarpaz LG, León Revelo EM. Childish malnutrition, inequity and access to healthcare in Eugenio Espejo. Salud, Ciencia y Tecnología. 2023; 3:591. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023591

Enviado: 05-06-2023 Revisado: 27-09-2023 Aceptado: 19-12-2023 Publicado: 20-12-2023

Editor: Prof.

Dr. William Castillo-González ![]()

ABSTRACT

This study addresses child malnutrition in Parroquia Eugenio Espejo, Ecuador, highlighting the relationship between malnutrition, inequity and access to health services. Through a descriptive, quantitative, correlational and cross-sectional approach, a non-probabilistic sample of 81 children aged 0 to 60 months, selected from a population of 508, was analyzed. Three instruments were used: a registry of anthropometric data analyzed with the WHO Anthro program to evaluate growth patterns; a questionnaire on inequity, adapted from INEGI (ENSANUT) Mexico 2019, which collected sociodemographic data of the child and his caregiver; and a survey on perception of access to health, also adapted from INEGI. The findings revealed that 47 % of caregivers, predominantly young parents with incomes below minimum wage and primary education, reported acute malnutrition in 1,23 % of cases, chronic malnutrition or stunting in 34,57 %, and low weight for age in 6,17 %. Inequity was manifested in economic difficulties and lack of knowledge, with a diet deficient in protein and micronutrients, and non-compliance with the recommended five meal times. However, protective practices such as breastfeeding, limiting salt and sugar in meals, and supplementation promoted by the Ministry of Public Health of Ecuador were identified. It is concluded that there is dissatisfaction with the care received in the health units, although satisfaction with the needs covered by the health system and the perception of timely health care is recognized.

Keywords: Child Malnutrition; Inequity; Access to Health; Anthropometric Data; Stunting.

RESUMEN

Este estudio aborda la desnutrición infantil en la Parroquia Eugenio Espejo, Ecuador, destacando la relación entre desnutrición, inequidad y acceso a servicios de salud. A través de un enfoque descriptivo, cuantitativo, correlacional y transversal, se analizó una muestra no probabilística de 81 niños de 0 a 60 meses, seleccionados de una población de 508. Se emplearon tres instrumentos: un registro de datos antropométricos analizados con el programa WHO Anthro para evaluar patrones de crecimiento; un cuestionario sobre inequidad, adaptado del INEGI (ENSANUT) México 2019, que recogía datos sociodemográficos del niño y su cuidador; y una encuesta sobre percepción del acceso a la salud, también adaptada del INEGI. Los hallazgos revelan que el 47 % de los cuidadores, predominantemente padres jóvenes con ingresos bajo el salario mínimo y educación primaria, reportan desnutrición aguda en el 1,23 % de los casos, desnutrición crónica o retardo en el crecimiento en el 34,57 %, y bajo peso para la edad en el 6,17 %. La inequidad se manifestó en dificultades económicas y falta de conocimiento, con dieta deficiente en proteínas y micronutrientes, e incumplimiento de los cinco tiempos de comida recomendados. Sin embargo, se identificaron prácticas protectoras como la lactancia materna, la limitación de sal y azúcar en las comidas, y la suplementación promovida por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. Se concluye que hay insatisfacción con la atención recibida en las unidades de salud, aunque se reconoce la satisfacción con las necesidades cubiertas por el sistema sanitario y la percepción de una atención oportuna en salud.

Palabras clave: Desnutrición Infantil; Inequidad; Acceso a la Salud; Datos Antropométricos; Retardo en el Crecimiento.

INTRODUCCIÓN

El análisis de desnutrición infantil, inequidad y acceso a la salud en la parroquia Eugenio Espejo aborda un problema científico multidimensional que se centra en la intersección de la salud pública, la nutrición infantil, la desigualdad social y el acceso a servicios de salud en una comunidad específica de Ecuador. Este problema científico es significativo por varias razones:

· Prevalencia de la desnutrición infantil: la desnutrición en los primeros años de vida tiene consecuencias devastadoras para el desarrollo físico y cognitivo, afectando el rendimiento académico futuro, la productividad económica y la salud en la edad adulta. Este estudio se propone cuantificar la prevalencia de la desnutrición infantil en un contexto específico, proporcionando datos esenciales para diseñar intervenciones dirigidas.

· Evaluación de la inequidad: la inequidad, especialmente en términos de ingresos, educación y acceso a servicios básicos, es un determinante clave de la salud y nutrición. Este estudio explora cómo las desigualdades socioeconómicas afectan el estado nutricional de los niños en la parroquia Eugenio Espejo, contribuyendo a la comprensión de cómo las dimensiones socioeconómicas interfieren en la salud infantil.

· Acceso a servicios de salud: el acceso a servicios de salud de calidad es fundamental para la prevención y tratamiento de la desnutrición. Este análisis permite identificar barreras específicas al acceso y la calidad de los servicios de salud, incluyendo la satisfacción de las familias con el cuidado recibido, una variable crítica para el diseño de políticas públicas más efectivas.

· Estrategias de intervención basadas en evidencia: Al identificar los factores específicos que contribuyen a la desnutrición infantil y las barreras al acceso a servicios de salud en una región ecuatoriana, el estudio proporciona una base sólida para el desarrollo de intervenciones y políticas públicas basadas en evidencia. Esto es crucial para asignar recursos de manera eficiente y efectiva en la lucha contra la desnutrición infantil.

· Contribución a la literatura científica y política pública: este estudio no solo llena un vacío en la literatura científica sobre la interacción entre desnutrición infantil, inequidad y acceso a servicios de salud en el contexto ecuatoriano, sino que también informa a los formuladores de políticas sobre áreas críticas de intervención.

Investigaciones previas incluyen un estudio que se realiza en México que actualiza los datos sobre prevalencias de desnutrición y de exceso de peso (incluyendo obesidad) en niños menores de cinco años. Este estudio identifica que el principal desafío nutricional entre los niños en edad preescolar es la baja estatura, especialmente en niños mayores de 24 meses y en los estados del sur del país. La desnutrición crónica ha permanecido inalterada en México durante los últimos 12 años. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (Ensanut 2022) aporta datos recientes, facilitando la implementación de estrategias dirigidas específicamente a las áreas y poblaciones más afectadas en México.(1)

En un ensayo clínico aleatorio que se lleva a cabo en 2020, niños de dos a cinco años con un estado socioeconómico bajo y puntuaciones Z de peso para la talla (WHZ) entre -2 y -1 son asignados aleatoriamente a dos grupos: uno recibe un suplemento nutricional listo para usar (RUSF-g) y el otro no lo recibió (no RUSF-g). Los resultados muestran que, en términos de recuperación de desnutrición aguda leve, el 68,7 % de los niños en el grupo RUSF-g se recuperan en comparación con el 52,1 % en el grupo control, según el análisis de intención de tratar, con una razón de riesgo (HR) de 1,25. En el análisis por protocolo, durante el primer semestre, la HR es de 1,48, y para el segundo semestre, aumenta a 1,56. Hay un caso en el que un niño del estudio progresa a desnutrición aguda moderada.(2)

Hay diversas escalas creadas para evaluar el riesgo de desnutrición en niños al momento de su admisión hospitalaria. No obstante, la mayoría de estos instrumentos se desarrollan y difunden en inglés. Para su aplicación efectiva en distintos contextos nacionales, es imprescindible realizar un proceso de adaptación y validación transcultural de dichas escalas.(3)

El caso elegido resulta relevante para el contexto de Ecuador y cumple con un propósito social de la investigación científica, al enfocarse en resolver problemáticas locales y territoriales.(4,5) Para ello, la estrategia metodológica utilizada para analizar el marco teórico se basa en el análisis documental, empleándolo como un método empírico.(6)

Este estudio se realiza en un escenario alarmante en Ecuador, donde cerca de un cuarto de la población infantil experimenta desnutrición crónica, observándose prevalencias superiores en determinadas provincias, particularmente en la región sierra. Esto implica que aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de cinco años está afectado por esta problemática. La situación se agrava entre la población infantil indígena, donde la desnutrición crónica impacta a uno de cada dos niños.(7)

A pesar de los intentos recientes por disminuir la fragmentación del sistema de salud y facilitar el acceso de los pacientes a los servicios de la red del Seguro Social Ecuatoriano y la atención pública, independientemente de su afiliación, el proceso todavía no se ha finalizado. Como resultado, persisten las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención médica.(8)

El objetivo del estudio es analizar la desnutrición infantil, inequidad y acceso a la salud en la parroquia Eugenio Espejo, en Ecuador.

MÉTODOS

El estudio adoptó un diseño descriptivo, correlacional y transversal con un enfoque cuantitativo. Se evaluaron los puntajes Z y las desviaciones estándar en indicadores antropométricos para la evaluación nutricional, además de examinar cuestiones relacionadas con el acceso y la inequidad en salud. El objetivo principal fue explorar la relación entre la desnutrición y los factores de acceso e inequidad.

Población de Estudio

La información se recolectó directamente de padres, cuidadores y niños menores de 5 años de la parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo, mediante una fuente primaria.

Metodología de recolección de datos

Se aplicó un cuestionario a una muestra seleccionada, enfocado en recabar datos sobre equidad y acceso a servicios de salud. Dado el carácter cuantitativo de la investigación y el uso del cuestionario como técnica principal de recolección, se procedió a un análisis cuantitativo de los datos. Esto implicó un tratamiento numérico para sintetizar las distintas dimensiones estudiadas.

Técnicas de recolección de datos

· Observación directa: los investigadores interactuaron directamente con el objeto o fenómeno de estudio.

· Técnica antropométrica: se empleó para determinar el estado nutricional de los niños, utilizando los puntajes Z de indicadores como Peso para la Edad (P/E), Talla para la Edad (T/E), Peso para la Talla (P/T) e Índice de Masa Corporal para la Edad (IMC/E).

Instrumentos utilizados

· Registro de Evaluación Nutricional Antropométrica: para documentar el estado nutricional.

· Cuestionario de Inequidad y Acceso a la Salud: para obtener información sobre las condiciones de inequidad y el acceso a los servicios de salud.

Este enfoque metodológico permitió una comprensión detallada de las interacciones entre desnutrición, acceso e inequidad en la parroquia estudiada.

Población

La población de estudio consistió en todos los niños de la parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo, sumando un total de 748 infantes, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia.

Muestra

Se seleccionó una muestra de 81 niños entre 0 a 60 meses mediante un muestreo no probabilístico de bola de nieve, alcanzando el tamaño de muestra previsto. El cálculo de la muestra, con un 95 % de nivel de confianza y un margen de error del 10 %, indicó la necesidad de 86 niños. Después de aplicar la estrategia de bola de nieve, 5 niños abandonaron el estudio, resultando en una muestra final de 81 niños.

Plan de procesamiento y análisis de la información

Para la evaluación antropométrica, se emplearon registros impresos para documentar información como sexo, etnia, fecha de nacimiento, edad, peso, talla, perímetro cefálico y braquial, e IMC. Se utilizó un infantómetro marca SECA 417 para medir la longitud en niños menores de 24 meses y un tallímetro portátil marca SECA 213 para niños mayores de esta edad. El peso se registró con una balanza mecánica marca Seca 750 y, para niños menores de 2 años, una balanza pediátrica marca Seca 354. Las medidas del perímetro cefálico y braquial se tomaron con cinta antropométrica y técnicas precisas.

Para evaluar la inequidad, se aplicó una encuesta sociodemográfica adaptada de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) México 2019 a padres o cuidadores. Esta encuesta, validada por dos profesionales de enfermería expertos, incluyó preguntas sobre identificación, datos del niño, consumo de alimentos y hábitos alimentarios, distribuidos en 32 ítems. La identificación de inequidad se basó en un análisis detallado de los indicadores y parámetros asociados, asignando puntos y calculando una ponderación para definir inequidad cuando se superaba el 50 % del total.

Tras la recopilación de datos, se elaboró una base de datos en Microsoft Excel para las características sociodemográficas y se utilizó el software WHO Anthro para ingresar los datos antropométricos, clasificando el estado nutricional según los puntajes Z. El análisis y procesamiento de la información se realizó con el software SPSS, empleando estadísticas descriptivas básicas y medidas de tendencia central para detallar y analizar los resultados, presentándolos en tablas para facilitar su interpretación.

En la realización de este estudio se adoptaron rigurosos criterios éticos para asegurar el respeto, la dignidad y los derechos de todos los participantes. Se obtuvo el consentimiento informado de los padres o tutores legales de los niños antes de su inclusión en la investigación. Se garantizó la confidencialidad de la información personal y los datos de salud recolectados, asegurando que fueran utilizados exclusivamente con fines de investigación y no para otro propósito. Se implementaron protocolos para minimizar cualquier riesgo potencial y para asegurar el bienestar y la comodidad de los niños durante la recopilación de datos. Además, el estudio fue previamente aprobado por un comité de ética de la investigación, que supervisó su diseño y ejecución conforme a las normativas nacionales e internacionales de ética en la investigación con seres humanos.

RESULTADOS

A continuación, se detallan los principales resultados del estudio. Los datos demográficos ofrecen un panorama detallado de la distribución por sexo, etnia, rango de edad y con quién vive el niño dentro de la muestra estudiada, que incluye a 81 niños de la parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo. Se ofrece un resumen de los hallazgos clave:

· Distribución por sexo: de los 81 niños, el 59,26 % (48 niños) son mujeres, y el 40,74 % (33 niños) son hombres, lo que indica una mayor proporción de participantes femeninas en la muestra.

· Distribución por etnia: la muestra presenta una distribución casi equitativa entre indígenas (51,85 %, 42 niños) y mestizos (48,15 %, 39 niños), reflejando la diversidad étnica de la población estudiada.

· Rango de edad: la mayoría de los niños, el 65,43 % (53 niños), se encuentran en la infancia temprana, mientras que el 34,57 % (28 niños) está en la etapa preescolar.

· Persona con la que vive el niño: un porcentaje significativo de los niños, el 67,90 % (55 niños), vive con sus abuelos, seguido por un 17,28 % (14 niños) que vive con ambos padres y un 14,81 % (12 niños) que vive solo con su madre.

Al desglosar por sexo dentro de los rangos de edad, se observa que:

· Entre la infancia temprana, hay una distribución equitativa por sexo, con un 49,06 % de hombres y un 50,94 % de mujeres.

· En el grupo preescolar, el 75 % son mujeres, lo que indica una mayor proporción femenina en este rango de edad.

Analizando la distribución por sexo y etnia, se halla que:

· Entre los indígenas, el 64,29 % son mujeres, lo que sugiere una predominancia femenina en esta categoría étnica.

· Entre los mestizos, la distribución es más equilibrada, con un ligero predominio femenino (53,85 %).

Estos datos subrayan la importancia de considerar factores como el género, la etnia, la edad y el entorno familiar en el análisis de la salud y el bienestar de los niños en contextos específicos.

La tabla 1 presenta un análisis del estado nutricional de niños menores de 5 años en la parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo, desglosado por género. Esta evaluación es crucial para entender las dimensiones de malnutrición tanto por déficit (como baja reserva proteica y baja talla) como por exceso (riesgo de sobrepeso y sobrepeso) dentro de esta población específica. El seguimiento de estos indicadores nutricionales permite identificar las áreas prioritarias de intervención para mejorar la salud y el bienestar de los niños.

|

Tabla 1. Análisis del estado nutricional de niños entre 0 y 60 meses por género |

|||

|

Estado Nutricional |

Niño (# y %) |

Niña (# y %) |

Total (# y %) |

|

Baja Reserva Proteica (PB/E) |

1 (3,03 %) |

1 (2,08 %) |

2 (2,47 %) |

|

Baja Talla (T/E) |

6 (18,18 %) |

5 (10,41 %) |

11 (13,58 %) |

|

Baja Talla + Baja Reserva Proteica (T/E – PB/E) |

0 (0 %) |

1 (2,08 %) |

1 (1,23 %) |

|

Baja Talla + Bajo Peso (T/E – P/T /P/E) |

0 (0 %) |

2 (4,17 %) |

2 (2,47 %) |

|

Baja Talla + Riesgo de Sobrepeso (T/E – P/T) |

5 (15,15 %) |

6 (12,50 %) |

11 (13,58 %) |

|

Baja Talla + Sobrepeso |

2 (6,06 %) |

1 (2,08 %) |

3 (3,70 %) |

|

Emaciado |

1 (3,03 %) |

0 (0 %) |

1 (1,23 %) |

|

Normal en Todos los Indicadores |

14 (42,42 %) |

22 (45,83 %) |

36 (44,44 %) |

|

Riesgo de Sobrepeso |

3 (9,09 %) |

9 (18,75 %) |

12 (14,81 %) |

|

Sobrepeso |

1 (3,03 %) |

1 (2,08 %) |

2 (2,47 %) |

|

Total |

33 (100 %) |

48 (100 %) |

81 (100 %) |

De acuerdo con la tabla 1, de la población estudiada, el 56 % enfrenta algún tipo de malnutrición, sea por déficit o por exceso. Específicamente, el 17 % de los niños muestra un exceso de peso, con una mayor incidencia en niñas que en niños. La malnutrición por déficit afecta al 4 % de la población, impactando más significativamente a los niños en términos de bajo peso o baja reserva proteica. Además, el 34,56 % de los niños presenta retardo en el crecimiento, con una prevalencia mayor en niños que en niñas. Un hallazgo preocupante es que el 17 % de la muestra padece tanto de baja talla como de exceso de peso, indicando problemas de malnutrición mixta, mientras que un 4 % adicional muestra signos de baja talla y bajo peso.

Por otra parte, según los indicadores de inequidad más prevalentes identificados en la muestra de niños estudiados, el 16 % de los niños experimentan inequidad, con varios factores contribuyentes significativos. Los aspectos relacionados con la alimentación y la nutrición como el consumo insuficiente de comidas y refrigerios, así como la limitada ingesta de agua, son especialmente notables. Además, las características del cuidador, como la escolaridad baja, ingresos mensuales insuficientes y ser de una edad avanzada o muy joven, emergen como factores destacados que califican para la inequidad. Esto subraya la necesidad de abordar las desigualdades socioeconómicas como parte de las estrategias de intervención para mejorar la nutrición infantil.

Estos indicadores son fundamentales para comprender las múltiples dimensiones de inequidad que pueden impactar la salud y el bienestar infantil. La información recabada permite destacar las áreas más críticas que requieren atención, especialmente las relacionadas con la alimentación, nutrición y las características socioeconómicas y demográficas del cuidador.

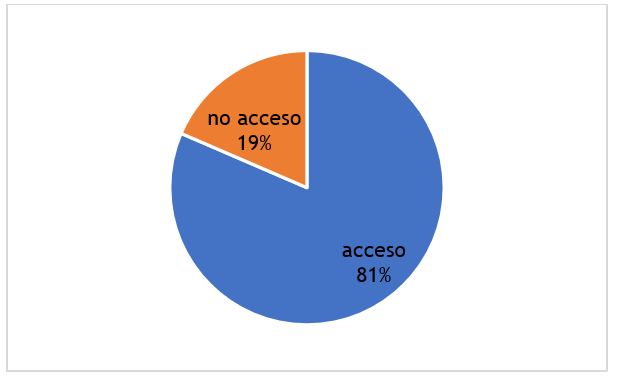

La figura 1 ilustra la distribución del acceso a la salud entre los niños de 0 a 60 meses en la Parroquia Eugenio Espejo. Este gráfico de tarta muestra la proporción de niños que cuentan con acceso a los servicios de salud frente a aquellos que no lo tienen. Estos datos son esenciales para identificar las barreras que impiden el acceso a la salud y diseñar estrategias que mejoren la cobertura y satisfacción con los servicios sanitarios.

Figura 1. Proporción de acceso a servicios de salud en niños de la parroquia Eugenio Espejo

La figura 1 revela que un 19 % de la muestra de niños no tiene acceso a servicios de salud en la parroquia Eugenio Espejo. Entre los factores que contribuyen a la falta de acceso se identificaron: la insuficiencia del sistema sanitario público para cubrir las necesidades de las familias, la insatisfacción con los servicios de salud proporcionados y las barreras que dificultan recibir atención oportuna. Esto subraya la necesidad de abordar estos inconvenientes para garantizar un acceso equitativo a la salud para todos los niños en la región.

La tabla 2 ofrece una perspectiva detallada de la interacción entre el estado nutricional de los niños y la presencia de inequidad. Este cuadro comparativo facilita la comprensión de cómo la inequidad puede influir en diferentes condiciones nutricionales, lo que es esencial para orientar las intervenciones enfocadas en mejorar la salud y nutrición infantil en contextos de vulnerabilidad.

|

Tabla 2. Comparativa del estado nutricional y la inequidad en niños entre 0 y 60 meses |

|||

|

Estado Nutricional |

Niños con Inequidad (# y %) |

Niños sin Inequidad (# y %) |

Total (# y %) |

|

Baja Reserva Proteica (PB/E) |

0 (0 %) |

2 (2,94 %) |

2 (2,47 %) |

|

Baja Talla (T/E) |

1 (7,69 %) |

10 (14,7 %) |

11 (13,58 %) |

|

Baja Talla + Baja Reserva Proteica (T/E – PB/E) |

0 (0 %) |

1 (1,47 %) |

1 (1,23 %) |

|

Baja Talla + Bajo Peso (T/E – P/T /P/E) |

0 (0 %) |

2 (2,94 %) |

2 (2,47 %) |

|

Baja Talla + Riesgo de Sobrepeso (T/E – P/T) |

1 (7,69 %) |

10 (14,71 %) |

11 (13,58 %) |

|

Baja Talla + Sobrepeso |

1 (7,69 %) |

2 (2,94 %) |

3 (3,70 %) |

|

Emaciado |

0 (0 %) |

1 (1,47 %) |

1 (1,23 %) |

|

Normal en Todos los Indicadores |

6 (46,15 %) |

30 (44,12 %) |

36 (44,44 %) |

|

Riesgo de Sobrepeso |

0 (0 %) |

1 (13,24 %) |

12 (14,81 %) |

|

Sobrepeso |

2 (15,38 %) |

0 (0 %) |

2 (2,47 %) |

|

Total |

13 (100 %) |

68 (100 %) |

81 (100 %) |

Notas:

· Las cifras y porcentajes reflejan el número y la proporción de niños según su estado nutricional y si experimentan inequidad.

· Los porcentajes de inequidad están calculados con respecto al total de niños que presentan inequidad (N=13).

· Los porcentajes sin inequidad están calculados con respecto al total de niños que no presentan inequidad (N=68).

La tabla 2 muestra que un 16 % de la muestra de niños presenta inequidad. Sorprendentemente, la mayoría de los niños afectados por la inequidad mantienen un estado nutricional normal en todos sus indicadores antropométricos. No obstante, también se identifica un segmento significativo de esta subpoblación que experimenta riesgo de sobrepeso y sobrepeso, destacando la complejidad de los patrones de malnutrición que pueden coexistir con situaciones de inequidad.

La tabla 3 correlaciona el estado nutricional general de los niños con su nivel de acceso a servicios de salud en la parroquia Eugenio Espejo. Este análisis es crítico para entender cómo la disponibilidad de recursos de salud afecta a diferentes aspectos del bienestar nutricional de los niños y resalta la importancia de un acceso equitativo a servicios de salud en la prevención y tratamiento de problemas nutricionales.

|

Tabla 3. Correlación entre el estado nutricional de los niños y el acceso a servicios de salud |

|||

|

Estado Nutricional |

Niños con Acceso (N° y %) |

Niños sin Acceso (N° y %) |

Total (N° y %) |

|

Baja Reserva Proteica (PB/E) |

1 (1,52 %) |

1 (6,67 %) |

2 (2,47 %) |

|

Baja Talla (T/E) |

8 (12,12 %) |

3 (20,00 %) |

11 (13,58 %) |

|

Baja Talla + Baja Reserva Proteica (T/E – PB/E) |

1 (1,52 %) |

0 (0 %) |

1 (1,23 %) |

|

Baja Talla + Bajo Peso (T/E – P/T /P/E) |

1 (1,52 %) |

1 (6,67 %) |

2 (2,47 %) |

|

Baja Talla + Riesgo de Sobrepeso (T/E – P/T) |

9 (13,64 %) |

2 (13,33 %) |

11 (13,58 %) |

|

Baja Talla + Sobrepeso |

0 (0 %) |

3 (20,00 %) |

3 (3,70 %) |

|

Emaciado |

1 (1,52 %) |

0 (0 %) |

1 (1,23 %) |

|

Normal en Todos los Indicadores |

34 (51,52 %) |

3 (20,00 %) |

36 (44,44 %) |

|

Riesgo de Sobrepeso |

10 (15,15 %) |

1 (6,67 %) |

12 (14,81 %) |

|

Sobrepeso |

1 (1,52 %) |

1 (6,67 %) |

2 (2,47 %) |

|

Total |

66 (81,48 %) |

15 (8,52 %) |

81,100 %) |

Notas:

· Los números y porcentajes reflejan la cantidad y proporción de niños según su estado nutricional y el acceso a servicios de salud.

· Los porcentajes de acceso se calculan en relación con el total de niños con acceso (N=66).

· Los porcentajes de no acceso se calculan en relación con el total de niños sin acceso (N=15).

De acuerdo con la tabla 3, en los niños estudiados, el 18,5 % carece de acceso a servicios de salud. De este grupo, la mayoría están en un estado nutricional normal, lo que podría sugerir que factores adicionales al acceso a la salud influyen en su estado nutricional. Sin embargo, también se observa que un porcentaje considerable de estos niños presenta déficits nutricionales según su evaluación antropométrica, lo que destaca las posibles consecuencias de la falta de acceso a la salud en la nutrición infantil.

DISCUSIÓN

El problema científico que se aborda en este estudio es de gran relevancia tanto para el avance del conocimiento académico como para la formulación de políticas públicas más informadas y efectivas en el ámbito de la salud pública y nutrición infantil.

La desnutrición en niños al momento de su admisión al hospital es una comorbilidad común, estimada alrededor del 31,4 %, y que puede tener un impacto significativo en el progreso clínico de los pacientes pediátricos. En un estudio que se realiza en España que incluye 200 pacientes, de los cuales el 55 % eran varones y con una mediana de edad de 15,8 meses (rango intercuartílico, RIC, de 2,5 a 42,8 meses) y un tiempo promedio de hospitalización de 3 días (RIC de 1 a 18 días), se observa que casi la mitad (48,3 %) están en alto riesgo de desnutrición al ser admitidos, según el índice STAMP (Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Pediatrics) con puntuaciones iguales o superiores a 4, mientras que el 48,2 % estaban en riesgo medio con puntuaciones STAMP de 2 a 3.(9)

Una investigación llevada a cabo en México determina la existencia de una elevada incidencia de desnutrición crónica vinculada a contextos de extrema pobreza. Resulta esencial el desarrollo e implementación de estrategias enfocadas en mitigar esta situación, sobre todo en comunidades que sufren un mayor déficit en términos sociales.(10)

No se debería entender la malnutrición en la infancia solo como una cuestión ligada a la dieta. Es crucial considerar una variedad de factores que contribuyen a este problema con el fin de prevenirlo. Es necesario movilizar a profesionales formados para abordar los factores sociales subyacentes que perpetúan la malnutrición en los niños.(11)

La desnutrición infantil es un problema de salud difícil de erradicar, esta se presenta desde el vientre materno y hasta los 5 años, el cual es una etapa importante en la vida de un ser humano, y es considerado un factor condicionante para desarrollar desnutrición.

Los hábitos de alimentación se establecen dentro del ámbito doméstico y pueden repercutir en la salud de los integrantes del hogar, incidiendo particularmente en la nutrición de los más jóvenes. Se hace imprescindible crear y aplicar estrategias de prevención y detección temprana de prácticas alimenticias perjudiciales para promover una nutrición óptima en niños menores de 5 años.(12)

El sistema de salud de Ecuador se caracteriza actualmente por su estructura segmentada y fragmentada, sustentada en gran parte por fondos estatales que garantizan la oferta de servicios integrales de salud a la población. Sin embargo, esta estructura se encuentra impactada por la reciente crisis económica y política que atraviesa el país. En este contexto, el presente estudio revela que los padres de niños menores de 5 años de la parroquia Eugenio Espejo abogan por un financiamiento completamente gubernamental del servicio de salud, debido a las precarias condiciones socioeconómicas de sus familias. No obstante, hay un segmento que argumenta a favor de una responsabilidad compartida entre el gobierno y los ciudadanos en el financiamiento de la salud. Por otro lado, una minoría sostiene que los costos de los servicios de salud deben ser cubiertos íntegramente por los individuos que los necesitan.

CONCLUSIONES

La evaluación integral del estado nutricional de los niños en el estudio, utilizando todos los indicadores antropométricos, mostró que cerca de la mitad presentaba un peso adecuado para su edad y estatura. Sin embargo, un análisis más detallado por indicador reveló que una minoría enfrentaba problemas nutricionales específicos como talla baja, emaciación y bajo peso. Se detectó que más de la mitad de los sujetos sufrían de malnutrición, ya sea por déficit o exceso, incluyendo casos de doble carga nutricional, como retardo en el crecimiento combinado con riesgo de sobrepeso. En contraste, la malnutrición por déficit se observó en un porcentaje menor.

Resulta imperativo abordar de manera efectiva el acceso oportuno a los servicios de salud, priorizando las necesidades de los grupos más vulnerables y asegurando una cobertura universal que sea de calidad y eficiente. A pesar de que la mayoría de la muestra contaba con acceso a la salud, entre el pequeño grupo que no tenía este acceso, se identificaron como principales obstáculos las barreras para recibir atención a tiempo, la insatisfacción con los servicios y la percepción de una cobertura insuficiente por parte del sistema de salud.

Este estudio también propone una iniciativa educativa dirigida a los padres o cuidadores de niños menores de 5 años, con el objetivo de mejorar sus habilidades y conocimientos sobre nutrición y promoción de la salud comunitaria, implicando la participación activa de los agentes sociales responsables del bienestar y nutrición de la población infantil estudiada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cuevas-Nasu L, Muñoz-Espinosa A, Shamah-Levy T, García-Feregrino R, Gómez-Acosta LM, Ávila-Arcos MA, Rivera-Dommarco JA. Estado de nutrición de niñas y niños menores de cinco años en México. Ensanut 2022. Salud Publica Mex. 2023 Jun 13;65:s211-s217. Spanish. doi: 10.21149/14799.

2. Talavera JO, García-Vilchis MJ, Labrada-Alba TS, Olvera-Flores F, Martínez-Jaureguiberry MF, Salgado-Enríquez B. Moderate acute malnutrition prevention with a ready-to-use supplementary food in pre-school children from rural communities. Gac Med Mex. 2020;156(6):499-508. English. doi: 10.24875/GMM.M21000454.

3. Balaguer López E, García-Molina P, Núñez F, Crehuá-Gaudiza E, Montal Navarro MÁ, Pedrón Giner C, Vitoria Miñana I, Jovaní Casano C, Galera Martínez R, Gómez-López L, Rodríguez Martínez G, Martínez-Costa C. Cross-cultural adaptation to Spanish and content validity of three nutritional risk scales. An Pediatr (Engl Ed). 2022 Jul;97(1):12-21. doi: 10.1016/j.anpede.2022.06.001.

4. Gómez Armijos C, Vega Falcón V, Castro Sánchez F, Ricardo Velázquez M, Font Graupera E, Lascano Herrera C, et al. La función de la investigación en la universidad. Experiencias en UNIANDES. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador; 2017.

5. Gómez C, Álvarez G, Fernández A, Castro F, Vega V, Comas R, Ricardo M. La investigación científica y las formas de titulación. Aspectos conceptuales y prácticos. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador; 2017.

6. Ortiz-González J, Silva-Simaluisa B, Rodríguez M. Estudio de caso de odontoma compuesto a nivel mandibular en paciente ecuatoriano de 19 años. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas [Internet]. 2023 [citado 23 Feb 2024]; 42 (2) Disponible en: https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/2930

7. Ramos Argilagos M, Valencia Herrera Á, Vayas Valdiviezo W. Evaluación de estrategias de educación nutricional en escuelas del Ecuador utilizando TOPSIS neutrosófico. Rev Int Cienc Neutrosóficas. 2022;18(3):208-217.

8. Jaramillo MN, Chuga ZN, Hernández CP, Lits RT. Análisis multicriterio en el ámbito sanitario: selección del sistema de triaje más adecuado para las unidades de atención de urgencias en Ecuador. Rev Investig Oper. 2022;43(3):316-324.

9. Pérez Moreno J, de la Mata Navazo S, López-Herce Arteta E, Tolín Hernani M, González Martínez F, González Sánchez MI, Rodríguez Fernández R. Influencia del estado nutricional en la evolución clínica del niño hospitalizado [Influence of nutritional status on clinical outcomes in hospitalised children]. An Pediatr (Engl Ed). 2019 Nov;91(5):328-335. Spanish. doi: 10.1016/j.anpedi.2019.01.014.

10. Cuevas-Nasu L, Gaona-Pineda EB, Rodríguez-Ramírez S, Morales-Ruán MDC, González-Castell LD, García-Feregrino R, Gómez-Acosta LM, Ávila-Arcos MA, Shamah-Levy T, Rivera-Dommarco J. Desnutrición crónica en población infantil de localidades con menos de 100 000 habitantes en México [Stunting in children population in localities under 100 000 inhabitants in Mexico.]. Salud Publica Mex. 2019 Nov-Dic;61(6):833-840. Spanish. doi: 10.21149/10642.

11. Vargas M, Hernández E. Los determinantes sociales de la desnutrición infantil en Colombia vistos desde la medicina familiar [The social determinants of child malnutrition in Colombia from a family medicine perspective]. Medwave. 2020 Mar 10;20(2):e7839. Spanish. doi: 10.5867/medwave.2020.02.7839.

12. Acosta P, Rojas-Humpire R, Newball-Noriega EE, Morales-García WC, Saintila J, Ruiz Mamani PG, Huancahuire-Vega S. Dietary practices and nutritional status of children served in a social program for surrogate mothers in Colombia. BMC Nutr. 2023 Feb 6;9(1):26. doi: 10.1186/s40795-023-00685-1.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Leonel Gerardo Ruano Yarpaz, Erika Marcela León Revelo.

Investigación: Leonel Gerardo Ruano Yarpaz, Erika Marcela León Revelo.

Redacción – borrador original: Leonel Gerardo Ruano Yarpaz, Erika Marcela León Revelo.

Redacción – revisión y edición: Leonel Gerardo Ruano Yarpaz, Erika Marcela León Revelo.