ORIGINAL

Risk factors and alarm signs associated with suicide

Factores de riesgo y signos de alarma asociados al suicidio

María Belén Padilla-Guerrero1 ![]() *, Mónica Guadalupe Paredes-Garcés2

*, Mónica Guadalupe Paredes-Garcés2 ![]() *

*

1Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Enfermería, Ambato, Tungurahua, Ecuador.

2Centro de Salud Quero Tipo C, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Tungurahua, Ecuador.

Citar como: Padilla Guerrero MB, Paredes Garcés MG. Factores de riesgo y signos de alarma asociados al suicidio. Salud, Ciencia y Tecnología. 2023;3:521. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023521

Enviado: 27-06-2023 Revisado: 03-08-2023 Aceptado: 15-09-2023 Publicado: 16-09-2023

Editor: Prof.

Dr. Javier González Argote ![]()

ABSTRACT

Introduction: suicide is the second cause of death in Ecuador, according to the INEC the statistics of death by suicide in adolescents from 10 to 19 years old is 13,1 % because this stage brings with it physical and psychological changes causing drastic behavior changes, which are influenced by factors and signs associated with suicide.

Objective: to determine the risk factors and warning signs associated with suicide in adolescents at the Héroes del Cenepa Educational Unit located in the Pastaza province, Mera canton.

Methods: quantitative approach, descriptive study design, cross-sectional, study population of 160 adolescents in the middle stage between the ages of 14 and 18, high school students of the Héroes del Cenepa Educational Unit.

Results: the findings for most relevant risk factors and warning signs of suicide were neglected personal appearance (24,38 %) (Personal Domain), intrafamily violence - verbal and psychological (23,13 %) (Family Domain); mistreatment at school (bullying) - sometimes (53,13 %), the suicidal risk according to the Plutchik scale is 33,75 % (Mild/moderate) and according to the Beck A. scale it is 67,50 %. (Suicide Risk Predictor – moderate and severe hopelessness).

Conclusions: the investigated population presents predominant risk factors. Suicidal risk (Plutchik and Beck A. Scales) is high, it is recommended to implement health care programs to reduce the incidence of suicide.

Keywords: Suicide; Adolescents; Risk Factors; Warning Signs.

RESUMEN

Introducción: el suicidio es la segunda causa de muerte en el Ecuador, según el INEC la estadística de muerte por suicidio en adolescentes de 10 a 19 años es del 13,1 % debido a que esta etapa trae consigo cambios físicos y psicológicos provocando cambios de conductas drásticas, que son influidas por factores y signos asociados al suicidio.

Objetivo: determinar los factores de riesgo y signos de alarma asociados al suicidio en adolescentes en la Unidad Educativa Héroes del Cenepa ubicada en la provincia de Pastaza, cantón Mera.

Métodos: enfoque cuantitativo, diseño de estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, población de estudio de 160 adolescentes de la etapa media comprendida entre los 14 y 18 años estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa.

Resultados: los hallazgos para factores de riesgo y los signos de alarma de suicidio más relevantes fueron: aspecto personal descuidado (24,38 %) (Dominio Personal), violencia intrafamiliar - verbal y Psicológica (23,13 %) (Dominio Familiar); maltrato en el colegio (bullying) - a veces (53,13 %), el riesgo suicida según la escala de Plutchik es del 33,75 % (Leve/moderado) y según la escala de Beck A. es del 67,50 %. (Predictor De Riesgo Suicida – desesperanza moderada y severo).

Conclusiones: la población investigada presenta factores de riesgo predominantes. El riesgo suicida (Escalas Plutchik y Beck A.) es alto, se recomienda implementar programas de atención sanitaria para disminuir la incidencia del suicidio.

Palabras clave: Suicidio; Adolescentes; Factores De Riesgo; Signos De Alarma.

INTRODUCCIÓN

El comportamiento es variante en cada ser humano de acuerdo con su personalidad, en esta variación de comportamientos existen factores como problemas de salud mental (depresión) que puede resultar en complicaciones de trastorno psiquiátrico y volverse peligroso cuando este atenta con la vida misma del individuo.(1) De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicido está definido como el acto de autoinfligirse una lesión, de grado diverso, con el designio de morir.(2) Sumado a lo expuesto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enmarca al término dentro de una gran variedad de conductas que se han denominado violencia autoinfligida y se derivan dos tipos de comportamiento según su objetivo: el primero se denomina al comportamiento perjudicial de un individuo que lo conduce a la muerte intencional y el segundo es el intento de suicidio cuya denominación se queda en un comportamiento no mortal aunque perjudicial ante la salud o bienestar de un individuo.(3)

La adolescencia es una de las etapas más difíciles que atraviesa el ser humano,(4) pues los comportamientos son impredecibles y situaciones abrumantes es entonces que ciertos adolescentes optan por conductas autolesivas, es decir el daño físico sin intención suicida siendo este uno de los primeros signos de alarma.(5,6) A propósito de identificar comportamientos en los adolescentes es de menester comprender las etapas por la que atraviesa el ser humano en la adolescencia que corresponde a: adolescencia temprana entre los 10 a los 13 años en donde se notan los cambios corporales que pueden generar ansiedad con ideas extremistas y necesidad de independencia, adolescencia media o pubertad: comprendida desde los 14 a 17 años en donde aparece el interés por las relaciones sentimentales y sexuales con emociones descontroladas y adolescencia tardía que va desde los 18 a 22 años quienes se convierten en adultos empezando por haber completado su desarrollo físico y controlar sus emociones e impulsos.(7)

Para la OMS el suicidio es un serio problema de salud pública que origina 800 000 muertes anuales a nivel mundial, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 a 29 años.(8) A nivel mundial el país con mayor índice de suicidios es España que hasta el 2020 tuvo 3 941 suicidios con un porcentaje mayor de 12,60 % en varones,(9) dicho esto, el suicidio tiene un índice del 60 %, con una tasa de mortalidad de 16 fallecidos por cada 100 000 personas, lo cual implica que cada 40 segundos sucede un suicidio en el mundo.(10)

En el Ecuador, según datos presentados por el INEC en el registro de defunciones del año 2020, hay una alarmante cifra de lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en adolescentes entre 10 a 19 años con un 13,1 % de concurrencia ubicándose como la segunda causa de muerte.(11) En cuanto al indicé de suicidios por regiones la Sierra y Amazonía en el área urbana presentan la mayor tasa de suicidio, las provincias de Bolívar, Pastaza y Tungurahua que comprenden la zona 3 en el área urbana presentan una tasa de 18 suicidios por cada 100 000 habitantes, siendo este el índice más alto de suicidios en el país en el año 2021 mientras que en el área rural la tasa de mortalidad por suicidios más alta corresponde a Orellana y Cañar que alcanzaron una tasa de 12 y 11 por cada 100 000 habitantes.(12)

Los factores de riesgo son las condiciones o comportamientos de una persona que inciden en la probabilidad de realizar una acción en este caso una conducta, en cuanto a los factores de suicidio se tiene tres tipos de dominio que corresponden a: dominio personal, familiar y social.(13)

El factor dominio personal corresponde a la edad que no define un comportamiento suicida, pero si determina un índice, los problemas de salud física y género en donde las circunstancias que mayor número de tentativas de suicidio y los llevados a cabo se dan en la pubescencia y en la ancianidad. Por otro lado, los problemas de salud física y mental suscitan estrés psicológico por la presión social o laboral, en conjunto con padecimientos físicos o discapacidades, desarrolla conflictos intrapersonales que pueden llegar a convertirse en enfermedades mentales tales como la depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia.(14)

El dominio familiar es otro factor que incide en las conductas suicidas ya sea por la falta de precisión en la plática familiar, desconocimiento de la situación emocional que atraviesan los más jóvenes, y la minimización de sus emociones,(15) la ausencia de los padres incide en el declive es la inestabilidad, la violencia intrafamiliar y el excesivo control de padres a hijos limita a los últimos a vivir y experimentar su proceso de transición de la infancia a la adultez además que contribuye al declive emocional.(16)

Por último, el dominio social ocasiona “estímulos estresógenos”,(17) que llevan a una persona a ser completamente vulnerable ante todo tipo de discriminación, bullying y sumado a la carencia del apoyo moral constituye un factor severo de riesgo suicida.

Los signos de alarma son aquellas acciones que indican que una persona tiene pensamientos negativos consigo mismo; reconocer los signos de alarma que indican tentativa de suicidio pueden ayudar a salvar la vida del individuo y a brindarle soporte y atención médica y psicológica,(18) cabe recalcar que no todos vemos los problemas o situaciones de la misma forma por lo que se debe evitar rechazar a aquella persona que muestra sus sentimientos y siempre ser empático.

Entre los signos de alarma se encuentran los siguientes indicios de conducta suicida: amenazas de suicidio y pensamientos letales (el individuo habla todo el tiempo de quitarse la vida), abuso de sustancias que pueden llevar la intoxicación, deshacerse de pertenencias preciadas para el individuo es un gran indicio, dificultades en el centro de estudios, aislamiento, dejar de lado el cuidado del aspecto personal, falta de autoestima, sentirse inferior e inservible o una carga para los demás, desesperanza, sentimiento de soledad comportamiento agresivo e irritable.(19)

Los pacientes con lesiones autoinfligidas requieren de un riguroso examen de la condición física de los signos de una intencionalidad suicida. El primer paso es brindar los primeros auxilios psicológicos que comprenden: recopilar la mayor cantidad de información posible acerca del paciente, observar el panorama e identificar todos los indicios posibles como escuchar las partes afectadas y actuar como un mediador para conciliar la paz y ser asertivo y por último conectar, ser el puente que existe entre el paciente y las redes de apoyo.(20)

El segundo paso es realizar un análisis biopsicosocial que permitirá conocer las razones que llevó al individuo a un intento suicida en donde hay que considerar los aspectos físicos y psíquicos; de manera general se considera: antecedentes de casos de suicidio o de intentos en la familia o en el entorno social, precedentes de trastornos mentales que incluye a cuadros de depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, entre otras condiciones psicológicas de historial psiquiátrico.(21)

Para complementar los cuidados de enfermería a pacientes con riesgo suicida según NANDA y NIC se tiene que dentro del dominio 11 Seguridad/Protección, Clase 3 Violencia encontramos el siguiente diagnóstico con el Código Nanda 00289;(22 )diagnóstico: riesgo de comportamiento suicida (Susceptible a actos autolesivos asociados con alguna intención de morir) relacionado con dificultad para afrontar situaciones insatisfactorias, control ineficaz de impulsos, desesperanza, ideación suicida.(22)

Según el código NIC las actividades de enfermería para tratar el riesgo de suicidio son: dar esperanza (NIC: 5310), mejorar la autoconfianza (NIC: 5395), terapia de relajación (NIC: 6040) y por último el grupo de apoyo (NIC: 5430).(23)

Objetivo: determinar los factores de riesgo y signos de alarma asociados al suicidio en adolescentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa ubicada en la provincia de Pastaza, cantón Mera.

MÉTODOS

La metodología aplicada en este artículo parte de un enfoque cuantitativo con un diseño de estudio de tipo descriptivo y de corte transversal porque la medición de las variables presentes en esta investigación se medirá por única vez para determinar la incidencia los factores de riesgo y signos de alarma asociados al suicidio en adolescentes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa, para lo cual se requirió de una investigación de campo que permitirá la recolección de información.(24,25)

Se utilizó tres instrumentos de medición cuyos resultados han sido tabulados mediante el programa SPSS, con parámetros descriptivos. El primer cuestionario ha sido elaborado de acuerdo con los dominios de factores de riesgo.(13) Para determinar los signos de alarma en la población de estudio se utilizarán dos escalas: la escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Risk of Suicide, RS) y la escala de desesperanza (A. Beck), el primer cuestionario es utilizado específicamente en estudios de población adolescente y avalada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, este es un cuestionario de 15 ítems con respuestas afirmativas y positivas (si/no) para medir el riesgo de intento de suicidio; la interpretación del test dice que cada respuesta afirmativa se evalúa con 1 punto y la negativa con 0 puntos,(26,27) la solución al este test indica que según la puntuación obtenida de 0 a 5 puntos se califica como normalidad y se puede decir que el riesgo es escaso o mínimo, con una puntuación de 6 a 10 puntos se califica como estado depresivo/ moderado y es el punto de corte para considerar riesgo de suicidio, y por ultimo con una puntuación de 11 a 15 puntos de califica como estado depresivo severo en donde el riesgo es alto, cabe recalcar que a mayor puntuación mayor riesgo.

La escala de desesperanza de Beck A. ha contribuido enormemente al contexto clínico-epidemiológico que mide las expectativas negativas acerca del futuro cercano entendiéndose que todo ser humano tiene una meta planteada sin embargo el comportamiento suicida puede ser premeditado a través de las ideaciones actuales,(28,29) esta escala indica la desesperanza en un individuo que es un claro signo de alarma, sin embargo se considera que quienes tienen menor expectativa acerca del futuro y con alto nivel de desesperanza tienden a cometer suicidio a comparación de otros quienes pueden tener depresión pero sin desesperanza. Esta escala permite clasificar en cuatro niveles el riesgo de conducta suicida: el primer riesgo con puntuación obtenida de 0 a 3 se considera rango asintomático o normal, de 4 a 8 leve, de 9 a 14 moderado en donde 9 es el punto de corte como “predictor de una eventual conducta suicida” y de 15 a 20 se califica como rango severo.(30) Para la realización de este trabajo se obtuvo el consentimiento informado y firmado de los padres de familia de los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa involucrados en el estudio.

RESULTADOS

El estudio ha sido realizado en la Unidad Educativa Héroes del Cenepa ubicada en la provincia de Pastaza, cantón Mera, en un lapso comprendido entre los meses enero a marzo del 2023, en donde la población de estudio corresponde a 160 estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa que comprenden la etapa media de adolescencia. El criterio de exclusión aquellos adolescentes que no deseen participar en el estudio por motivos ajenos a la investigación. Por lo tanto, la población de estudio fueron todos los elementos accesibles y que forman parte del ámbito donde se desarrollara el estudio.

En los datos demográficos se obtuvo que la mayor población de estudio fueron mujeres con un 56,88 % de participación en edades entre 15 a 18 años pertenecientes a los grupos de tercero de bachillerato que constituyen el 36,25 % de la población de estudio (tabla 1).

|

Tabla 1. Distribución porcentual de la muestra analizada de los estudiantes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa – Pastaza |

||

|

Característica |

N. |

% |

|

SEXO |

|

|

|

Hombre |

69 |

43,13 % |

|

Mujer |

91 |

56,88 % |

|

EDAD |

|

|

|

13-14 |

26 |

16,25 % |

|

14-15 |

36 |

22,50 % |

|

15-16 |

40 |

25,00 % |

|

16-18 |

58 |

36,25 % |

|

NIVEL |

|

|

|

Grupo 10mo. A. |

26 |

16,25 % |

|

Grupo 1ero. *BGU. |

18 |

11,25 % |

|

Grupo 1ero. *Btec. |

18 |

11,25 % |

|

Grupo 2do. *BGU. A. |

18 |

11,25 % |

|

Grupo 2do. *BGU. B. |

22 |

13,75 % |

|

Grupo 3ero. *BGU. A. |

18 |

11,25 % |

|

Grupo 3ero. *BGU. B. |

18 |

11,25 % |

|

Grupo 3ero. *BTEC. |

22 |

13,75 % |

|

*BGU: Bachillerato general unificado. *BTEC: Bachillerato técnico en producción agropecuaria. |

||

En el dominio personal (tabla 2) se indica las frecuencias más altas en donde la emoción de enojo a veces abarca un 92,50 %, el 67,50 % respondió que nunca sentirse solo, el 57,50 % considera que no descuidan su aspecto personal, el 87,5 % mencionó nunca haber consumido alcohol y el 100 % aseguró nunca haber consumido drogas, en cuanto a enfermedades o discapacidades solo el 3,75 % posee alguna enfermedad. Por otro lado, los estudiantes que han perdido algún año escolar corresponden al 3,75 % y en cuanto a la autopercepción estudiantil en su mayoría consideran se consideran como estudiantes regulares con una frecuencia del 57,50 %. Por último, en relaciones interpersonales el 45 % consideran que tienen buena relación con su entorno escolar.

|

Tabla 2. Resultados Dominio Personal |

||||||

|

Dimensiones |

Nunca |

A veces |

Siempre |

|||

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

Emoción de enojo |

0 |

0,00 % |

148 |

92,50 % |

12 |

7,50 % |

|

Sentimiento de soledad |

108 |

67,50 % |

25 |

15,63 % |

27 |

16,88 % |

|

Aspecto personal |

92 |

57,50 % |

29 |

18,13 % |

39 |

24,38 % |

|

Consumo alcohol |

140 |

87,50 % |

18 |

11,25 % |

2 |

1,25 % |

|

Consumo drogas |

160 |

100,00 % |

0 |

0,00 % |

0 |

0,00 % |

|

|

No |

Si |

|

|||

|

N. |

% |

N. |

% |

|||

|

Enfermedad |

154 |

96,25 % |

6 |

3,75 % |

||

|

Discapacidad |

160 |

100,00 % |

0 |

0,00 % |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

No |

Si |

||||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

||

|

Escolaridad - perdida de año |

156 |

97,50 % |

4 |

2,50 % |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Percepción escolaridad según el estudiante |

Muy bueno |

Regular |

Malo |

|||

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

65 |

40,63 % |

92 |

57,50 % |

3 |

1,88 % |

|

|

Relación intrapersonal |

72 |

45,00 % |

65 |

40,63 % |

23 |

14,38 % |

|

*n: frecuencia de respuestas obtenidas de la encuesta, *%: porcentaje válido de las frecuencias obtenidas. |

||||||

En el dominio familiar se obtuvo que (tabla 3) el 78,75 % posee una estructura familiar formada por el padre y la madre, la migración ha disuelto el vínculo familiar en un 12,50 %, el tiempo que comparten con la familia más de 8 horas diarias es del 56,88 %, el nivel económico de la población de estudio es del 86,88 % de un estatus medio, el consumo de alcohol en la familia se expresa en el 33,13 %. Por último, los estudiantes que a veces perciben violencia en sus hogares representan el 23,13 % de tipo de violencia verbal/psicológica con un 24,4 % de respuesta.

|

Tabla 3. Resultados: Dominio Familiar |

||||||||||

|

Dimensiones |

Padre y madre |

Solo madre |

Solo padre |

Abuelos |

Otros |

|||||

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

Estructura familiar |

126 |

78,75 % |

19 |

11,88 % |

9 |

5,63 % |

4 |

2,50 % |

2 |

1,25 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ninguna |

Divorcio |

Migración |

Fallecimiento |

Otros |

|||||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

Causa de abandono |

126 |

78,75 % |

5 |

3,13 % |

20 |

12,50 % |

4 |

2,50 % |

5 |

3,13 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Más de 8 horas |

Más de 4 horas |

Menos de 2 horas |

|

|

|

|

|||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

|

|

|

Tiempo compartido |

91 |

56,88 % |

58 |

36,25 % |

11 |

6,88 % |

|

|

|

|

|

Tiempo solo |

3 |

1,88 % |

64 |

40,00 % |

93 |

58,13 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alto |

Medio |

Bajo |

|

|

|

|

|||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

|

|

|

Nivel económico |

14 |

9 % |

139 |

86,88 % |

7 |

4,38 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nunca |

A veces |

Siempre |

|

|

|

|

|||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

|

|

|

Consumo de alcohol |

101 |

63,13 % |

53 |

33,13 % |

6 |

3,75 % |

|

|

|

|

|

Violencia intrafamiliar |

121 |

75,63 % |

37 |

23,13 % |

2 |

1,25 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ninguna |

Verbal/ psicológica |

Física |

|

|

|

|

|||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

|

|

|

Tipo de violencia |

119 |

74,3 % |

39 |

24,40 % |

2 |

1,30 % |

|

|

|

|

|

*n: frecuencia de respuestas obtenidas de la encuesta, *%: porcentaje válido de las frecuencias obtenidas. |

||||||||||

En el dominio social (tabla 4), con los siguientes resultados: las restricciones de salidas y prohibiciones de actividades sociales supera el 50 % por parte de los familiares a los adolescentes encuestados. El maltrato entre compañeros se presenta en el 53,13 %, siendo el maltrato físico el más predominante en un 42,5 %. La decepción amorosa de los estudiantes se presenta en el 38,13 %. Por último, la percepción de decepción amorosa que tienen los encuestados corresponde a que casi nada ha afectado su estado emocional con un 65 % de incurrencia.

|

Tabla 4. Resultados Dominio Social |

||||||

|

Dimensiones |

Nunca |

A veces |

Siempre |

|||

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

|

Restricciones |

68 |

42,50 % |

85 |

53,13 % |

7 |

4,38 % |

|

Prohibiciones |

40 |

25,00 % |

81 |

50,63 % |

39 |

24,38 % |

|

Normalización del maltrato - colegio |

65 |

40,63 % |

85 |

53,13 % |

10 |

6,25 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Físico |

Verbal |

Psicológico |

|||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

Formas de maltrato |

68 |

42,50 % |

65 |

40,63 % |

7 |

4,38 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

No |

Sí |

|

|

||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

|

|

|

Decepción amorosa |

99 |

61,88 % |

61 |

38,13 % |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Casi nada |

Bastante |

Demasiado |

|||

|

|

N. |

% |

N. |

% |

N. |

% |

|

Percepción de decepción amorosa |

104 |

65,00 % |

30 |

18,75 % |

26 |

16,25 % |

|

*n: frecuencia de respuestas obtenidas de la encuesta, *%: porcentaje válido de las frecuencias obtenidas. |

||||||

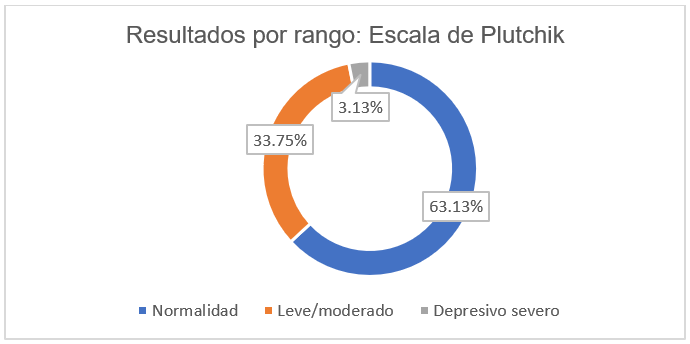

El riesgo suicida se determinó con 2 instrumentos las Escalas de Plutchick y A. Beck. Según la escala de Plutchick (tabla 1), la población estudiada presenta un nivel Leve/moderado de depresión – cierto riesgo de cometer suicidio en el 33,75 %, Normalidad – Riesgo escaso o mínimo de cometer suicidio del 63,13 % y Depresivo severo – alto riesgo de Suicidio del 3,13 % (figura 1).

|

Tabla 5. Escala de riesgo suicida de Plutchick |

||||

|

Rango |

Puntuación |

N. |

% |

% por rango |

|

Normalidad – Riesgo escaso o mínimo de cometer suicidio |

0 |

7 |

4,38 % |

63,13 % |

|

1 |

16 |

10,00 % |

||

|

2 |

24 |

15,00 % |

||

|

3 |

25 |

15,63 % |

||

|

4 |

17 |

10,63 % |

||

|

5 |

12 |

7,50 % |

||

|

Leve/moderado de depresión – cierto riesgo de cometer suicidio. |

6 |

17 |

10,63 % |

33,75 % |

|

7 |

12 |

7,50 % |

||

|

8 |

17 |

10,63 % |

||

|

9 |

3 |

1,88 % |

||

|

10 |

5 |

3,13 % |

||

|

Depresivo severo – alto riesgo de Suicidio) |

11 |

3 |

1,88 % |

3,13 % |

|

12 |

1 |

0,63 % |

||

|

13 |

1 |

0,63 % |

||

|

14 |

0 |

0,00 % |

||

|

15 |

0 |

0,00 % |

||

|

Total |

160 |

100,00 % |

100,00 % |

|

|

*N: Frecuencia de respuestas obtenidas de la encuesta, *%: Porcentaje válido de las frecuencias obtenidas. |

||||

Figura 1. Resultado por estado: Escala de Plutchik determina el riesgo de suicidio

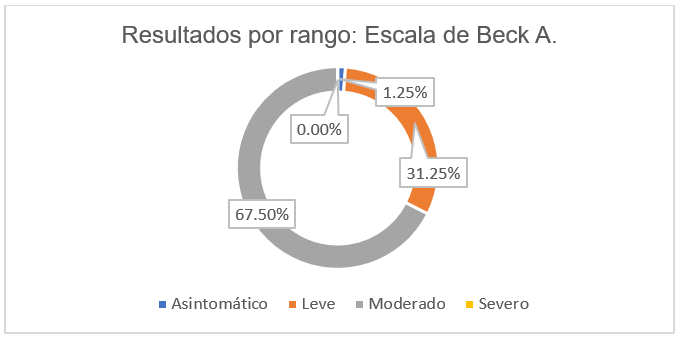

La escala de A. Beck es un predictor de conducta suicida, la tabla 6 indica los resultados de la investigación que alcanzó un 67,50 %, que coincide con la Desesperanza Moderado, se determinó la desesperanza leve en el 31,25 % (No existe con conducta suicida) (figura 2).

|

Tabla 6. Resultados: Escala de desesperanza de A. Beck |

|||||

|

Escala de A. Beck |

Puntuación |

N. |

% |

% por categoría |

|

|

Riesgo suicidio |

Desesperanza |

||||

|

No existe conducta suicida |

Normal (sin desesperanza) |

0 |

0 |

0,00 % |

1,25 % |

|

1 |

0 |

0,00 % |

|||

|

2 |

1 |

0,63 % |

|||

|

3 |

1 |

0,63 % |

|||

|

Desesperanza leve |

4 |

0 |

0,00 % |

31,25 % |

|

|

5 |

0 |

0,00 % |

|||

|

6 |

8 |

5,00 % |

|||

|

7 |

15 |

9,38 % |

|||

|

8 |

27 |

16,88 % |

|||

|

Predictor de conducta suicida

|

Desesperanza Moderado |

9 |

23 |

14,38 % |

67,50 % |

|

10 |

31 |

19,38 % |

|||

|

11 |

29 |

18,13 % |

|||

|

12 |

16 |

10,00 % |

|||

|

13 |

6 |

3,75 % |

|||

|

14 |

3 |

1,88 % |

|||

|

Desesperanza Severo |

15 |

0 |

0,00 % |

0,00 % |

|

|

16 |

0 |

0,00 % |

|||

|

17 |

0 |

0,00 % |

|||

|

18 |

0 |

0,00 % |

|||

|

19 |

0 |

0,00 % |

|||

|

20 |

0 |

0,00 % |

|||

|

Total |

160 |

100,00 % |

100,00 % |

||

|

*N: Frecuencia de respuestas obtenidas de la encuesta, *%: Porcentaje válido de las frecuencias obtenidas. |

|||||

Figura 2. Resultado por estado: Escala de Beck A., determina el riesgo de conducta suicida

DISCUSIÓN

En el presente estudio se utilizaron tres instrumentos de medición, el primero es un cuestionario que contiene los tres factores principales asociados al suicidio que han sido determinados como dominio personal, familiar y social.(14,15,16,17) El dominio personal se constituye con dimensiones tales como: salud física, emocional, desarrollo cognitivo y social; las respuestas obtenidas afirman el 1,25 % consume alcohol con mayor frecuencia, cifra que es preocupante sobre todo porque se tratan individuos que atraviesan la etapa de adolescencia media,(31) según una revisión sistemática el 44,4 % presentan que un consumo elevado de alcohol tiene mayor probabilidad de presentar ideación suicida;(32) en otro estudio se aplicó una encuesta nacional de salud escolar que indicó que el 4,2 % de la población joven que cursa sus estudios en la secundaria consumen alcohol frecuentemente y el 62,3 % consumen cada semana.(33)

Las cantidades descritas anteriormente denotan la existencia del consumo de alcohol en tempranas edades, en Estados Unidos por ejemplo se creó la institución Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHA) y en Ecuador no es la excepción; el Ministerio de Salud Pública también ha creado 110 centros de ayuda calificados controlados por el CETAD(34) para proporcionar información, asignar recursos económicos para elaborar programas para prevenir y dotar de tratamiento por el abuso de sustancias como el alcohol. Por otra parte, la sensación de sentirse triste, lánguido emocionalmente y de perder el interés se denomina depresión que ha sido catalogada como una enfermedad que afecta a la persona y puede conllevar a ideas suicidas por la pérdida de la visión del mundo, las personas evidencian solo los aspectos negativos de la vida, se olvidan de los aspectos positivos y su única solución es la muerte.(35)

En cuanto al dominio familiar, es de menester analizarlo, puesto que es la familia el soporte de cada individuo y problemas en ella incide en el comportamiento y conducta suicida,(15) de los resultados obtenidos permiten apreciar visualmente que el 12,5 % de la población atravesó por la disolución de su estructura familiar por causas de la migración que afecta directamente el comportamiento y trae consigo una serie de consecuencias en el entorno familiar, según registros del INEC el Ecuador ha superado la salida de 100 000 migrantes lo que se convierte en una de las olas migratorias más grandes de la historia.(36)

También se obtuvo que el 1,25 % afirma recibir violencia física de este modo se contrasta con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (CNII) se menciona que el 33 % de niños y adolescentes han estado expuestos a violencia física, y el 47 % percibió violencia psicológica, es decir que los adolescentes ecuatorianos experimentan un porcentaje significativo lo que se puede interpretar como el factor más influyente en los cambios de conducta de los adolescentes, de este modo se determina que a mayor disfuncionalidad familiar mayor es el riesgo suicida en el 21 % de la población evaluada en un estudio realizado en adolescentes de bachillerato.(37) Por otra parte, si bien en la mayoría de los casos no existe violencia intrafamiliar; en un porcentaje del 23,13 % afirmó que veces en el mismo porcentaje perciben violencia verbal y psicológica y en 1,25 % violencia física. Crecer y desarrollarse en un entorno con violencia intrafamiliar genera trastornos de estrés, la ansiedad infantil y la depresión.(38) Otros estudios presentan una relación baja (p=0,98) entre la violencia física y el aumento de riesgo suicida.(39) En una revisión integradora determinaron que los problemas sociales que rodean al adolescente son capaces de desencadenar la depresión y el comportamiento suicida.(40) Un estudio efectuado por el Consejo Nacional para la igualdad intergeneracional expresa que el 55 % de los jóvenes sufre acoso escolar, el 62 % afirma ser testigo involuntario del acoso escolar, el 68 % ha recibido insultos y burlas y el 23 % considera que la situación se ha convertido en bullying.(41) Existe una relación significativa entre la exposición a bullying y desarrollo de depresión y de la idealización del suicidio en adolescentes.(42) Entonces es evidente la carencia de orientación psicológica especialmente en instituciones de educación pública, por lo que es necesario crear un plan para proteger la salud mental de este tipo de adultos jóvenes.

El uso del segundo cuestionario de la escala de Plutchik involucra tres rangos que corresponden a: normalidad, rango leve/moderado y depresivo, los resultados obtenidos para el rango de normalidad es del 63,13 % para el caso del rango de leve o moderado el indicador es del 33,75 % finalmente para las respuestas asociadas con el rango depresivo severo es del 3,13 %, por tanto, se puede observar que se deben aplicar medidas enfocadas en la salud mental y reducir el riesgo significativo del 3,13 % de los estudiantes de la unidad educativa, los datos analizados son comparados con los obtenidos de un estudio realizado a 179 adolescentes entre 14 a 17 años cuyos resultados mostraron que el 20,7 % presentan riesgo suicida y con riesgo leve indican el 79,3 %,(26) de este modo los valores son similares y no existe mayor población de ideación de suicidio en los adolescentes, sin embargo es necesario centrarse en la población más pequeña que tiende al riesgo de suicidio. Los datos obtenidos en otras investigaciones en donde la población presentó el 28,8 % de (media 7,84)(39) y en otro estudio el 21,3 % presentan ideación suicida evaluado según la escala de Plutchik,(43) por lo tanto el uso del Código NIC: 6040 que involucra la terapia de relajación como actividades de enfermería,(23) una de las terapias más comunes para este caso es identificar las dificultades que tiene el individuo para comunicar sus emociones.(44)

Por último, se utilizó la escala de Beck A. para predecir la conducta suicida y se categorizó en dos tipos de riesgo; el primero indica que no existe conducta suicida según los rangos de puntuación establecidos,(30) por lo que se considera que en el 32,5 % de los estudiantes no existe desesperanza o puede aparecer desesperanza leve sin algún riesgo. Por otro lado, al segundo riesgo se toma como predictor de la conducta suicida que incluye los niveles desesperanza moderado y de desesperanza severo que abarcó el 67,50 % que se ubicaron completamente en la desesperanza moderada, descartando así la desesperanza severa. Los estudios para determinar el riesgo suicida con la escala de Beck A., se presentan con una media del 14,25 %; mediante programas de intervención lograron disminuir a 9,5 % (media), al evaluar la desesperanza se determinó el 27,50 % en la población en estudio (pretest) y el 15,25 % (postest), no se debe olvidar que la desesperanza está ligada al riesgo suicida evaluada según Beck.(45)

Luego de revisar las diferentes investigaciones acerca de los factores de riesgo y signos de alarma asociados al suicidio en adolescentes se pudo conocer que comprender el comportamiento y e identificar las más leves muestras de estados de ánimo y comportamientos distintos a los habituales sirven para identificar un indicio de conducta suicida. Por otro lado las limitaciones en esta investigación se han reflejado al momento de aplicar el instrumento de medición debido a que ciertos adolescentes no toman en serio el problema serio que ocasiona esta condición, por lo que es necesaria la intervención psicológica que guíe a los adolescentes a preocuparse más por temas como el suicidio.

CONCLUSIONES

• Comprender la transición de la niñez a la adultez mediante la clasificación de las etapas ayudará a promover un desarrollo saludable del ser humano, por consiguiente, es necesaria la intervención urgente en adolescentes para conocer su estado anímico y evitar que el porcentaje de suicidios en esta etapa siga en aumento, para ello definir los factores de riesgo y el análisis de estos permite entrelazar las causas reales de la conducta e ideación suicida.

• Los factores de riesgo y los signos de alarma de riesgo suicida se determinaron según dominios: dominio personal se evidencia sentimientos de soledad, descuido del aspecto personal y consumo de alcohol; como factores predisponentes, dominio familiar la disfunción familiar y la violencia intrafamiliar; dominio social el bullying (maltrato) y prohibiciones sociales.

• Las escalas de Plutchik y A. Beck son herramientas que permiten analizar las conductas suicidas, en la primera se analiza la tentativa de suicidio que se califica por rangos: Normalidad – Riesgo escaso o mínimo de cometer suicidio, Leve/moderado de depresión – cierto riesgo de cometer suicidio, Depresivo severo – alto riesgo de Suicidio, el test de Plutchick comienza por interrogantes de intentos previos, actuales, y sentimientos negativos que llevan a un ser humano a idearse el suicidio. Con la segunda escala (A. Beck) es posible hallar la percepción del futuro y la capacidad que posee el individuo para superar obstáculos, este instrumento entonces a través de la categorización de las puntuaciones obtenidas que corresponden a: sin desesperanza, desesperanza leve, desesperanza moderada y la desesperanza severa, permiten medir la conducta suicida y prevenir una autolesión infringida que podría llevar a una persona hacia la muerte.

• La combinación de escalas para identificar el nivel de riesgo de conducta suicida ha permitido monitorear a los estudiantes de la Unidad Educativa Héroes del Cenepa con el fin de reducir el riesgo de suicidio, empleando estrategias que involucren los Código NIC de las actividades de enfermería, por consiguiente este estudio mediante la tabulación de la información prevé se preste mayor interés en aquellos alumnos que están experimentando un nivel depresivo severo y de desesperanza actualmente y se preste atención especializada que evalué cada uno de los aspectos que intervienen en la salud mental de aquellos estudiante en estado de vulnerabilidad con tendencia a conducta suicida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Escobar Echavarría J, Montoya González LE, Restrepo Bernal D, Mejía Rodríguez D. Ciberacoso y comportamiento suicida. ¿Cuál es la conexión? A propósito de un caso. Revista Colombiana de Psiquiatría 2017;46:247-51. https://doi.org/10.1016/J.RCP.2016.08.004.

2. Bedoya Cardona EY, Villalba ME. Suicidio y Trastorno Mental. CES Psicología 2016;9:179-201.

3. Stone D, Holland K, Bartholow B, Crosby A, Davis S, Wilkins N. Prevención del suicidio: paquete técnico de políticas, programas y prácticas. National Center for Injury Prevention and Control Division of violence prevention 2017:64.

4. Morant Luján, Y.; Mayor, S.A.; García Valls, J.M.; García Povedano, L.; Alcántara Gutiérrez, M.; Sánchez Pavesi AL. Exploración del riesgo suicida. Necesidad de implantar escalas. FAES FARMA 2018.

5. Flores-Soto M del R, Cancino-Marentes ME, Figueroa Varela M del R. Revisión sistemática sobre conductas autolesivas sin intención suicida en adolescentes. Revista Cubana de Salud Pública 2018;44:200-16.

6. Güemes-Hidalgo M, Ceñal González-Fierro MJ, Hidalgo Vicario MI. Pediatría Integral: Introducción Desarrollo durante la adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatr Integral 2017;XXI:233-44.

7. Allen B, Waterman H. Etapas de la adolescencia. American Academy of Pediatrics 2022;1:13-5.

8. UNICEF. Niños en un mundo digital. vol. 20. New York: 2017.

9. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Suicidios tasa por 100.000 habitantes 2021 2020.

10. Tamayo Viera JO, Pérez Yauli VL, Molina Arcos IA, Arroba Freire EM. Caracterización del suicidio y su incidencia en la provincia de Tungurahua: estudio descriptivo y análisis estadístico. Revista Científica UISRAEL 2022;9:81-99. https://doi.org/10.35290/RCUI.V9N1.2022.467.

11. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Estadísticas Vitales: Registro estadístico de Defunciones Generales. Boletín Tecnico Registro Estadístico de Defunciones Generales 2021:1-33.

12. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Lineamientos Operativos para la Atención a Personas con Intención y/o Intentos suicidas. Msp 2021:1-59.

13. Serrano Ruiz CP, Olave Chaves JA. Factores de riesgo asociados con la aparición de conductas suicidas en adolescentes. MedUNAB 2017;20:139-47. https://doi.org/10.29375/01237047.2272.

14. Gutiérrez-Campos M de J, Cabral-de la Torre M del R, Hernández-Esparza CL, Morales-Pérez F, Martínez- Villagrán, I.B. Verduzco-Brambila IA. Factores de riesgo asociados al comportamiento suicida y su interpretación con teorías humanistas en estudiantes de enfermería. RevSalJal 2020;7:6-15.

15. Bravo-Andrade HR, López-Peñaloza J, Ruvalcaba-Romero NA, Orozco-Solís MG. Factores familiares de riesgo y protección ante el suicidio en adolescentes. Una aproximación cualitativa desde el modelo de resiliencia familiar. Cultura, Educación y Sociedad2 2019;10:25-41. http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.10.1.2019.02.

16. Velasco Baño ME. Funcionalidad familiar y su relación en la ideación suicida en estudiantes universitarios. Repositorio Universidad Técnica de Ambato 2018:90.

17. Fadanelli M, Lemos R, Soto M, Hiebra M. Bullying hasta la muerte. Impacto en el suicidio adolescente. Revista del Hospital de Niños de Buenos Aires 2013;55:127-35.

18. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Manual de prevención del suicidio para cuidadores comunitarios. OIM 2019.

19. Echeburúa E. Las múltiples caras del suicidio en la clínica psicológica. Terapia psicológica 2015;33:117-26. https://doi.org/10.4067/s0718-48082015000200006.

20. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Guía de Primeros Auxilios Psicológicos y Apoyo Psicosocial para primeros respondientes SARS CoV-2 / COVID-19. Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud, Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles 2020;1:1-17.

21. Romero-Abrio A, Villarreal-González ME, Callejas-Jerónimo JE, Sánchez-Sosa JC, Musitu G. La violencia relacional en la adolescencia: un análisis psicosocial. Psicología y Salud 2018;29:103-13. https://doi.org/10.25009/pys.v29i1.2572.

22. Heater T, Kamitsuru S, Takáo C. Diagnósticos enfermería: Definiciones y clasificación 2021-2023. 2023.

23. Bulecheck, G;Butcher, Howard;Dochterman, Joanne;Wagner C. Diagnosticos enfermeros definiciones y clasificaciones NANDA. 2015.

24. Herbas Torrico BC, Rocha Gonzales EA. Metodología científica para la realización de investigaciones de mercado e investigaciones sociales cuantitativas. Revista Perspectivas 2018:123-60.

25. Corona Lisboa J. Apuntes sobre métodos de investigación. Medisur: Revista de Ciencias Médicas de Cienfuegos 2016;14:81-3.

26. Gómez Tabares A, Núñez C, Agudelo Osorio M, Grisales Aguirre A. Riesgo e Ideación Suicida y su Relación con la Impulsividad y la Depresión en Adolescentes Escolares. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica 2020;54:147-63. https://doi.org/10.21865/ridep54.1.12.

27. Santana-Campas MA, Santoyo Telles F. Propiedades psicométricas de la escala riesgo suicida de Plutchik en una muestra de jóvenes mexicanos privados de la libertad. Avances en Psicología 2018;26:57-64. https://doi.org/10.33539/avpsicol.2018.v26n2.1127.

28. Aliaga Tovar J, Rodríguez de los Ríos L, Ponce Díaz C, Frisancho León A, Enríquez Vereau J. Escala de desesperanza de Beck (BHS): adaptación y características psicométricas. Revista de Investigación en Psicología 2014;9:69. https://doi.org/10.15381/rinvp.v9i1.4029.

29. Sánchez González JF, Pablo Abal FJ, Attorresi HF. Escala de Desesperanza de Beck analizada con teoría de respuesta al ítem. Revista de Psicología 2020:054. https://doi.org/10.24215/2422572xe054.

30. Alamo C, Tomas Baader M, Zayra Antúnez S, Verónica Bagladi L, Texia Bejer T. Escala de desesperanza de Beck como instrumento útil para detectar riesgo de suicidio en universitarios chilenos. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria 2019;57:167-75. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272019000200167.

31. González Tovar J, Martín Favela AG, Garza Sánchez RI. Estructura interna de la Escala de Desesperanza para Adultos Mayores de México. Pensamiento Psicológico 2019;17:61-72. https://doi.org/10.11144/javerianacali.ppsi17-1.eied.

32. Zamorano-Espero JA, Ahumada-Cortez JG, Valdez-Montero C, Gámez-Medina ME, Herrera-Paredes JM. Consumo de alcohol e ideación suicida en adolescentes y jóvenes: una revisión sistemática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 2023;6:13574-92. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4354.

33. McCance-Katz EF. The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): New Directions. Psychiatric services (Washington, DC) 2018;69:1046-8. https://doi.org/10.1176/APPI.PS.201800281.

34. Ministerio de Salud Pública. Lista de establecimientos de salud que prestan servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. 2017. https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/estad_con_permiso_de_funcionamiento_vigente_2017_para_publicar_07-03-2017.pdf (accedido 24 de febrero de 2023).

35. Gonzàlez-Abarca AJ, Ramos-Corrales J, Nolasco-Garcìa EA, Lara-Flores A, Ramìrez-Piedras A, Màrquez-Alcaraz ME, et al. Depresion y suicidio. Revista Médico-Científica de la Secretaría de Salud Jalisco 2018;1:47-55.

36. INEC. Entradas y Salidas Internacionales | 2021. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/entradas-y-salidas-internacionales/ (accedido 24 de febrero de 2023).

37. Iler Iler JF. La funcionalidad familiar y el riesgo suicida en los adolescentes del segundo año del Colegio de bachillerato unificado Victoria Vásconez Cuvi de la ciudad de Latacunga. Universidad Técnica de Ambato 2014.

38. Castillo Velázquez B, Ortega Franco A, Berrocal Vargas MF. Efectos de la violencia intrafamiliar en adolescentes. Corporación Universitaria Minuto de Dios 2022.

39. Untiveros Barboza K. Violencia intrafamiliar y riesgo suicida en beneficiarios de 12 a 18 años del servicio social de una municipalidad de Lima, 2020. Universidad César Vallejo 2021.

40. Ribeiro Meine I, Correa Cheiram M, Pires Jaeger F. Depresión y suicidio: el adolescente enfrenta factores de riesgo socioculturales. Soc Dev 2019;8. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v8i12.1882 Depressão.

41. Rodríguez Zamora A, Páez Miranda R, Rodríguez Cruz IA, Suárez López Y, Sánchez Pedroso M, Portales Robaina L. Clinical-epidemiological characterization of suicide attempts. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitacion Interdisciplinaria. 2022;2:20. https://doi.org/10.56294/ri202220.

42. Azúa Fuentes E, Rojas Carvallo P, Ruiz Poblete S. Acoso escolar (bullying) como factor de riesgo de depresión y suicidio. Revista chilena de pediatría 2020;91:432-9. https://doi.org/10.32641/RCHPED.V91I3.1230.

43. Tanquino Peñarreta AM, Tamayo Saltos SA. Ideación suicida según la Escala de Plutchik, en los/ las estudiantes de primer, segundo y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Geovanni Antonio Farina, parroquia San Rafael, cantón Quito, en el período Octubre 2019 a Marzo 2020. Quito: UCE; 2021.

44. Sueki H. Relationship between Beck Hopelessness Scale and suicidal ideation: A short-term longitudinal study. Death studies 2022;46:467-72. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1740833.

45. Reyes López A. Evaluación de un Programa de resolución de problemas en la ideación suicida en adolescentes. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2020.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a todos los participantes de la investigación.

FINANCIACIÓN

Ninguna

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Padilla Guerrero María Belén, Mónica Paredes Garcés.

Investigación: Padilla Guerrero María Belén, Mónica Paredes Garcés.

Metodología: Padilla Guerrero María Belén, Mónica Paredes Garcés.

Administración del proyecto: Padilla Guerrero María Belén, Mónica Paredes Garcés.

Redacción-borrador original: Padilla Guerrero María Belén, Mónica Paredes Garcés.

Redacción-revisión y edición: Padilla Guerrero María Belén, Mónica Paredes Garcés.