ORIGINAL

Sesgos de género en la bibliografía universitaria: un análisis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile

Gender biases in university bibliography: an analysis in the Faculty of Medicine at the University of Chile

Silvana Jiménez1 ![]() *, Catalina Muñoz1

*, Catalina Muñoz1 ![]() *, Pascal Veja1

*, Pascal Veja1 ![]() *, Felipe Medina Marín2

*, Felipe Medina Marín2 ![]() *,Sandra Flores-Alvarado2

*,Sandra Flores-Alvarado2 ![]() *

*

1Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Escuela de Medicina. Santiago, Chile.

2Instituto de Salud Poblacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Programa de Bioestadística. Santiago, Chile.

Citar como: Jiménez S, Muñoz C, Veja P, Marín FM, Flores-Alvarado S. Sesgos de género en la bibliografía universitaria: un análisis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Salud, Ciencia y Tecnología 2023;3:691–691. https://doi.org/10.56294/saludcyt2023691.

Recibido: 21-08-2023 Revisado: 02-11-2023 Aceptado: 07-12-2023 Publicado: 08-12-2023

Editor: : Dr.

William Castillo-González ![]()

RESUMEN

Introducción: el sexismo en la educación contribuye a perpetuar desigualdades de género en la formación de profesionales. A pesar de los esfuerzos institucionales para erradicarlo, no hay evidencia de resultados en los currículos formales. Este estudio busca evaluar la presencia de sexismo y androcentrismo en los currículos de las carreras universitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Métodos: se recopilaron los programas de las asignaturas y se creó una base de datos con su bibliografía obligatoria, considerando variables como carrera, nivel, créditos de asignatura, género del profesor(a) encargado(a) del curso (PEC) y género de la primera autoría. Se realizó un análisis estratificado para comparar la cantidad y proporción de autorías en la facultad, además de utilizar un modelo de regresión logística para identificar las variables más influyentes.

Resultados: se obtuvieron 1 138 referencias bibliográficas, la mayoría escritas por hombres (66,3 %; n=604). Se observó un predominio de autores masculinos en todas las áreas de formación, especialmente en Ciencias. Las carreras con mayor proporción de autoras fueron aquellas feminizadas. El nivel y créditos de las asignaturas, el género del PEC y el año de publicación, no tuvieron una influencia significativa.

Conclusiones: los resultados indican la presencia de sesgos de sexismo y androcentrismo en la bibliografía obligatoria de las carreras de la Facultad de Medicina. Estos hallazgos resaltan la importancia de promover una educación más equitativa e inclusiva, abordando activamente la presencia de estereotipos de género en los contenidos curriculares.

Palabras clave: Androcentrismo; Autorías; Género; Educación en Ciencias de la Salud; Chile; Feminismo.

ABSTRACT

Introduction: sexism in education contributes to perpetuate gender inequalities in the training of professionals. Despite institutional efforts to eradicate it, there is no evidence of results in formal curricula. This study seeks to evaluate the presence of sexism and androcentrism in the curricular undergraduate programs of the Faculty of Medicine of the University of Chile.

Methods: the curricular programs were compiled and a database was created with their compulsory bibliography, considering variables such as career, level, subject credits, gender of the teacher in charge of the course (PEC, Profesor Encargado del Curso in Spanish) and gender of the first authorship. A stratified analysis was performed to compare the number and proportion of authorships in the faculty, in addition to using a logistic regression model to identify the most influential variables.

Results: we obtained 1 138 bibliographic references, mostly written by men (66,3 %; n=604). A predominance of male authors was observed in all areas of training, especially in Sciences.

The careers with the highest proportion of female authors were those that are feminized. The level and credits of the subjects, the gender of the PEC and the year of publication, did not have a significant influence.

Conclusions: the results indicate the presence of sexism and androcentrism biases in the mandatory bibliography of the undergraduate programs of the Faculty of Medicine. These findings highlight the importance of promoting more equitable and inclusive education, actively addressing the presence of gender stereotypes in curricular content.

Keywords: Androcentrism; Authorships; Gender; Health Sciences Education; Chile; Feminism.

INTRODUCCIÓN

La educación se ve influenciada por el contexto social e histórico en el que se desarrolla y puede ser un espacio político esencial para alcanzar la igualdad de género, principalmente a través del feminismo.(1) Este trabajo analiza la presencia de sexismo en la selección de bibliografía para las asignaturas universitarias, centrándose en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (FMUCh). Se explora la importancia de la educación no sexista y con perspectiva de género como un enfoque fundamental para mejorar la formación académica.

Educación y feminismo en Chile: contexto histórico

La educación ha tenido un papel político esencial en la historia de Chile.(2) En 2011, una movilización nacional surgió para demandar educación gratuita y de calidad, lo que generó debates dentro de las universidades. Durante estas discusiones, el feminismo cuestionó la institucionalidad universitaria y sus sesgos sexistas.(3) En respuesta a las críticas, se establecieron secretarías de género en las universidades para abordar estas problemáticas y proporcionar un espacio de apoyo y denuncia.(3)

Durante el año 2018, hubo un resurgimiento del movimiento estudiantil feminista en Chile, que buscó la reivindicación del sujeto político "mujer" y la articulación con otros movimientos sociales. Este movimiento también se enfocó en denunciar el acoso y la violencia sexual,(4) lo que llevó a la ciudadanía a cuestionar la inacción del Estado frente a la violencia machista.(5) Las movilizaciones de ese año representaron la concretización de demandas feministas tanto a nivel internacional como político nacional post dictadura,(4) y tuvieron un impacto significativo en la comunidad universitaria.

En la Universidad de Chile, en el año 2018, se llevó a cabo un paro feminista que generó discusiones locales y condujo a un petitorio estudiantil que demandaba educación no sexista y con perspectiva de género.(6) Tras las movilizaciones, se tomaron medidas a nivel de Universidad y en la FMUCh se estableció la Dirección de Género a nivel local. Sin embargo, en lo que respecta a una educación no sexista y con perspectiva de género, existe un desconocimiento de qué medidas se han implementado, sobre todo en su incorporación en las mallas curriculares, los perfiles de egreso y los programas de los cursos.(6) Con el ingreso de nuevas generaciones y el egreso de otras, se considera esencial realizar un diagnóstico en este ámbito.

Sexismo y androcentrismo en la educación universitária

La heteronormatividad es un sistema de regulación de género, sexualidad y corporalidad, que normaliza la sexualidad en la sociedad.(7) Por otro lado, el androcentrismo es el análisis de la realidad desde la perspectiva social masculina, estableciendo lo masculino como norma y relegando a la mujer a una posición inferior.(8,9) La heteronormatividad y el androcentrismo están interrelacionados y condicionan nuestra forma de desenvolvernos en la sociedad, dificultando su cuestionamiento y resistencia al cambio debido a su naturalización.(7)

La sociedad influye en la educación impartida,(4) reflejándose en el currículo formal (información en perfiles de egreso y programas de cursos) y el currículo oculto (prácticas docentes y discursos implícitos).(10) Una sociedad heteronormada y androcéntrica puede generar sesgos sexistas en la formación, menospreciando o desvalorizando a las mujeres.(9) Estos sesgos se manifiestan en el lenguaje con lo masculino como universal y en la selección de autores,(11) favoreciendo obras escritas por varones.(12)

La perspectiva de género contrarresta la heteronormatividad y el sexismo en la educación, cuestionando estereotipos y promoviendo la equidad.(13) Las instituciones educativas tienen un "ideal" de sujeto que guía la formación del estudiante hacia el perfil de egreso,(7,14) lo que se ve reflejado en los programas y por extensión, en la selección de la bibliografía. Por lo anterior, se analizaron los currículos formales de los cursos de las 8 carreras impartidas en la FMUCh, evaluando la presencia de sesgos del sexismo y androcentrismo en ellos.

MÉTODOS

Diseño de estudio

En el petitorio estudiantil de junio de 2018, se demandó una educación no sexista y con perspectiva de género en la FMUCh, buscando su inclusión en las mallas curriculares y una capacitación del cuerpo docente al respecto.(6) Este estudio se centró en evaluar si persiste el sexismo en los currículos formales de las asignaturas de la universidad, mediante un análisis de las bibliografías obligatorias de las asignaturas. Para ello, se utilizaron las bibliografías obligatorias de las asignaturas de la FMUCh, considerando el género de la primera autoría de cada texto para evidenciar la representación de éste dentro de las distintas disciplinas, bajo el supuesto de que sería quien realizó la mayor contribución.(15) Una vez recolectadas las bibliografías y autores, se buscó su primer nombre en el portafolio web de su institución de procedencia, ya que muchos de los formatos habituales de bibliografía solo consideran la inicial del nombre y el apellido del autor o autora, lo que produce involuntariamente la invisibilización de su género. El género se asignó con base en el nombre propio de las o los autores o la información explícita de éste en los mismos repositorios. Se recolectaron las variables indicadas en la tabla 1.

La población en estudio está compuesta por los currículos formales del año 2021 de las 8 carreras de la FMUCh. Se incluyen los programas de las asignaturas hasta el tercer año, ya que los cursos teóricos suelen tener una bibliografía más extensa que los cursos prácticos de años superiores, donde prevalece el currículum oculto. Al trabajar con la totalidad de la población, no fue necesario obtener una muestra para realizar el estudio.

|

Tabla 1. Variables de análisis |

|||

|

Nombre de la variable |

Tipo de variable |

Valores |

Detalle |

|

Género de 1er autor(a) |

Categórica |

Femenino, Masculino, Institucional |

Extraída a partir del primer nombre del autor o autora de la bibliografía. |

|

Carrera |

Categórica |

Enfermería, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, Medicina, Terapia Ocupacional, Obstetricia y Puericultura, Kinesiología, Tecnología Médica |

Ocho carreras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. |

|

Nivel |

Numérica discreta |

1 - 3 |

Representan primer a tercer año curricular de las carreras. |

|

Área de formación |

Categórica |

Ciencias, Salud Pública, Investigación, Disciplinar, Clínica |

● Ciencias: bases científicas de la disciplina que no son propias de ella. Considera las asignaturas de Ciencias Básicas, Biomédicas y Sociales. ● Clínica: aplican los métodos de intervención propios de la disciplina. ● Disciplinar: estudia la teoría propia de la disciplina. ● Investigación: enseña a investigar en la disciplina. ● Salud Pública: salud de las poblaciones en el marco de la disciplina. |

|

Créditos de la asignatura |

Numérica discreta |

1 - 20 |

Indica la cantidad de créditos señalados en el programa del curso. |

|

Género de PEC |

Categórica |

Femenino, Masculino |

Extraída a partir del nombre de cada PEC. |

|

Año de Publicación |

Ordinal |

1844 - 2021 |

Año en que la bibliografía fue publicada. |

|

PEC: Profesor(a) Encargado(a) del Curso |

|||

Métodos de análisis

Se comparó la cantidad de autorías en la bibliografía obligatoria en los currículos formales de las asignaturas para toda la FMUCh. Se contabilizó el número de autoras y autores presentes en las bibliografías obligatorias y se calculó la proporción de autoras en relación con el total de autores de ambos géneros, excluyendo registros con autores institucionales o de autoría desconocida. Luego, se compararon estos datos por carrera, nivel, número de créditos de la asignatura, área de formación, año de publicación y género de la o el PEC (Profesor(a) Encargado(a) del Curso) para determinar su influencia en el género de la primera autoría. Se aplicó un modelo de regresión logística para identificar las variables que más influyen en la proporción de autoras en la bibliografía obligatoria. Los resultados fueron expresados como odds ratios (OR) con sus respectivos intervalos de confianza. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software R.(16) Los detalles del modelo ajustado se encuentran disponibles en el anexo 1.

Resguardos éticos

Este estudio no requirió aprobación de un comité de ética, ya que utilizó fuentes de datos documentales de libre acceso. Se mantuvo el anonimato de autores, profesores y cursos, ya que sus nombres no fueron considerados en los análisis. Únicamente se utilizaron para crear las variables "Género del primer autor(a)" y "Género de PEC". Los nombres de los cursos se emplearon como variables de agrupamiento a través de códigos anonimizados.

RESULTADOS

Se recopilaron un total de 1 138 referencias que formaban parte de la bibliografía obligatoria en los programas actualizados hasta 2021 de todos los cursos obligatorios de las 8 carreras de la FMUCh hasta el sexto semestre (tercer año). Además, se recolectaron las 7 variables mencionadas en la tabla 2.

|

Tabla 2. Descripción de variables por género del primer autor o autora |

||||

|

|

Femenino (N=307) |

Institucional (N=146) |

Masculino (N=604) |

Total* (N=1138) |

|

Nivel |

|

|

|

|

|

Media (DE) |

2,18 (0,814) |

2,29 (0,806) |

2,09 (0,804) |

2,15 (0,807) |

|

Mediana [Min; Max] |

2,00 [1,00; 3,00] |

3,00 [1,00; 3,00] |

2,00 [1,00; 3,00] |

2,00 [1,00; 3,00] |

|

Créditos asignatura |

|

|

|

|

|

Media (DE) |

4,46 (2,00) |

4,85 (3,18) |

4,72 (2,41) |

4,72 (2,53) |

|

Mediana [Min; Max] |

4,00 [1,00; 15,0] |

4,00 [1,00; 17,0] |

4,00 [2,00; 17,0] |

4,00 [1,00; 20,0] |

|

Género PEC |

|

|

|

|

|

Femenino |

197 (64,2 %) |

87 (59,6 %) |

289 (47,8 %) |

606 (53,3 %) |

|

Masculino |

109 (35,5 %) |

59 (40,4 %) |

310 (51,3 %) |

519 (45,6 %) |

|

Carrera |

|

|

|

|

|

Medicina |

27 (8,8 %) |

18 (12,3 %) |

104 (17,2 %) |

183 (16,1 %) |

|

Enfermería |

58 (18,9 %) |

20 (13,7 %) |

31 (5,1 %) |

111 (9,8 %) |

|

Fonoaudiología |

48 (15,6 %) |

3 (2,1 %) |

78 (12,9 %) |

132 (11,6 %) |

|

Kinesiología |

20 (6,5 %) |

19 (13,0 %) |

68 (11,3 %) |

109 (9,6 %) |

|

Nutrición y Dietética |

33 (10,7 %) |

23 (15,8 %) |

48 (7,9 %) |

106 (9,3 %) |

|

Obstetricia y Puericultura |

38 (12,4 %) |

20 (13,7 %) |

44 (7,3 %) |

105 (9,2 %) |

|

Tecnología Médica |

19 (6,2 %) |

25 (17,1 %) |

112 (18,5 %) |

167 (14,7 %) |

|

Terapia Ocupacional |

50 (16,3 %) |

8 (5,5 %) |

67 (11,1 %) |

126 (11,1 %) |

|

Área de formación |

|

|

|

|

|

Ciencias |

46 (15,0 %) |

10 (6,8 %) |

208 (34,4 %) |

298 (26,2 %) |

|

Salud Pública |

43 (14,0 %) |

39 (26,7 %) |

98 (16,2 %) |

193 (17,0 %) |

|

Investigación |

21 (6,8 %) |

7 (4,8 %) |

35 (5,8 %) |

65 (5,7 %) |

|

Disciplinar |

138 (45,0 %) |

72 (49,3 %) |

197 (32,6 %) |

416 (36,6 %) |

|

Clínica |

59 (19,2 %) |

18 (12,3 %) |

66 (10,9 %) |

166 (14,6 %) |

|

Año programa |

|

|

|

|

|

Media (DE) |

2020 (0,843) |

2020 (1,09) |

2020 (1,06) |

2020 (0,989) |

|

Mediana [Min; Max] |

2020 [2020; 2020] |

2020 [2020; 2020] |

2020 [2020; 2020] |

2020 [2020; 2020] |

|

Año publicación |

|

|

|

|

|

Media (DE) |

2010 (7,10) |

2010 (20,7) |

2010 (11,7) |

2010 (12,1) |

|

Mediana [Min; Max] |

2010 [1980; 2020] |

2010 [1810; 2020] |

2010 [1850; 2020] |

2010 [1810; 2020] |

|

Datos perdidos |

0 (0,0 %) |

19 (13,0 %) |

0 (0,0 %) |

69 (6,1 %) |

|

*: el total incluye aquellas bibliografías sin registro de autoría; PEC: Profesor(a) Encargado(a) del Curso; DE: Desviación estándar; Min: Mínimo; Max: Máximo; N: conteo total. |

||||

En la tabla 2, se observa que la mayoría de las autorías (53,1 %) pertenecen a hombres (n=604), mientras que solo un 27 % (n=307) corresponden a mujeres. El resto de las referencias fueron escritas por autores institucionales (12,8 %; n=146) o tienen autoría desconocida (7,1 %; n=81). Si consideramos solo las bibliografías con autoría conocida y omitimos las institucionales, el número de referencias escritas por hombres es casi el doble que las escritas por mujeres, representando un 66,3 % frente a un 33,7 %.

Las referencias fueron clasificadas según el área de formación de los cursos a los que pertenecen. La mayoría se concentra en el área Disciplinar, representando el 36,6 % (n=395) de las bibliografías, que corresponden a los ramos donde se estudia la teoría propia de la disciplina. En esta área, la representación masculina alcanza el 58,8 % (Figura 1). Se observa que el género masculino predomina en todos los casos, especialmente en el área de Ciencias, donde la autoría masculina corresponde al 81,9 % de las bibliografías, seguida por Salud Pública con el 69,5 %.

Figura 1. Gráfica de barras con las proporciones del género del primer autor según área de formación

Respecto a la dirección del curso, hay una predominancia en incluir autorías masculinas por profesores de ambos géneros. En los programas de cursos con PEC femeninas, la proporción de primeras autorías masculinas fue del 59,5 %, mientras que en los programas con PEC masculinos el porcentaje de primeras autorías fue del 74 %. Esto indica una clara tendencia en los PEC masculinos de incluir menos autoras femeninas en comparación con los PEC femeninos.

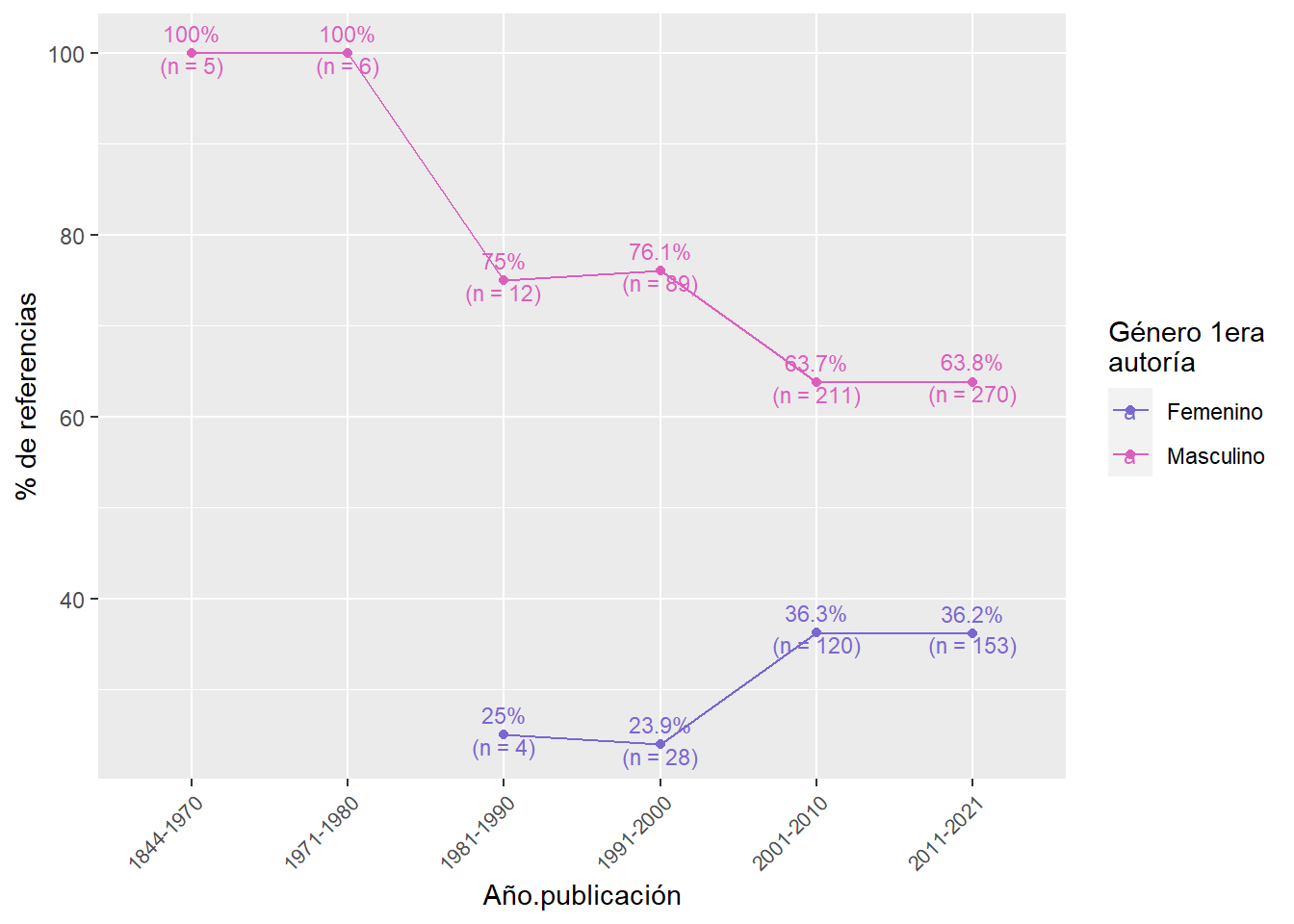

El rango de años de publicación de la bibliografía abarca desde 1845 hasta 2021, con la mayoría de las referencias publicadas después del año 2000 (82,6 %). En todos los periodos, prevalece el género masculino en las primeras autorías, y se observa una ausencia de primeras autorías femeninas antes de la década de 1980. A partir de 1991, se observa un aumento en la proporción de autorías femeninas, llegando al 36,2 % en la última década y manteniéndose estable desde el año 2000 (Figura 2).

Figura 2. Gráfica de líneas con la proporción de género de la autoría según el tiempo de su publicación

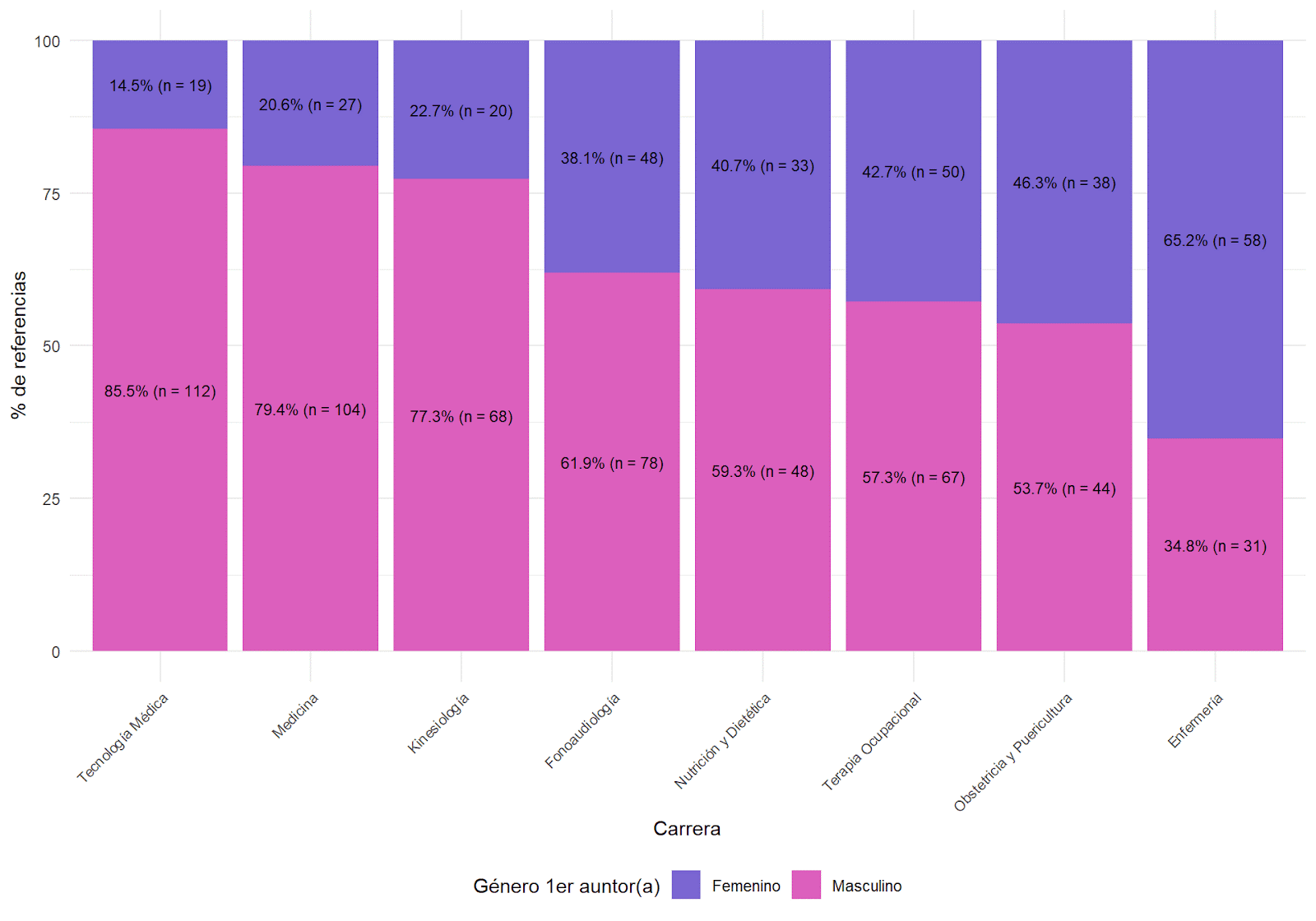

Respecto a la relación entre la selección de autores y autoras y la carrera, se observa que en 7 de las 8 carreras predominan las autorías masculinas. Sin embargo, existen variaciones importantes entre ellas. La figura 3 muestra una mayor proporción de autorías femeninas en las carreras de Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Fonoaudiología, Nutrición y Dietética, y Terapia Ocupacional en comparación con el resto de las carreras, donde la proporción de bibliografías de autoría femenina no supera el 25 %.

En el análisis según el número de créditos de la asignatura, la mayoría de las referencias se concentra en cursos de 3 a 6 créditos (n=489). Salvo en cursos con más de 9 créditos, no se observaron diferencias importantes en la proporción de autorías femeninas. En cuanto al nivel, en todos ellos hay un predominio de bibliografías con primeros autores masculinos, aunque se observa un leve aumento en la proporción de autoras en los niveles mayores.

Figura 3. Gráfica de barras con las proporciones de autoras y autores por carrera

A través del modelo de regresión logística, se evaluó el efecto conjunto de diferentes covariables sobre la proporción de autoras y autores en la bibliografía. Considerando la baja cantidad de publicaciones previas a 1970, éstas se descartaron de este análisis. La Tabla 3 muestra los OR y sus respectivos intervalos de confianza para el efecto de las covariables analizadas. Los intervalos de confianza de los coeficientes asociados a las variables Nivel, Créditos de la asignatura, Año de publicación y Género de PEC (masculino) contienen la unidad, indicando que la dirección del efecto en la proporción de autorías femeninas no es concluyente. Pese a ello, cuando el género del PEC es masculino el OR es de 0,747 (IC95 % 0,539-1,035); si bien el resultado no es concluyente, se observa una tendencia a disminuir los odds de que el programa de asignatura contenga primeras autorías femeninas respecto a cuando la PEC es de género femenino. Los OR del año de publicación indican que por cada año transcurrido los odds de que las primeras autorías sean femeninas aumentan en 0,017, sin embargo, el resultado no es concluyente (IC95 % 0,996-1,039). En lo referente a las áreas de formación, se consideró ciencias como la categoría de referencia y los resultados indican que las otras cuatro áreas incluyen una mayor proporción de autorías femeninas respecto a las masculinas, destacándose el área clínica. En cuanto a las carreras, todas presentan un aumento significativo de la proporción de autorías femeninas respecto a Medicina, excepto por Tecnología Médica, donde disminuye la proporción de autorías femeninas en comparación con Medicina. La carrera en que más aumenta la proporción es Enfermería.

|

Tabla 3. Resultados del modelo de regresión logística |

|||

|

|

OR |

IC 95 % LI |

IC 95 % LS |

|

Carrera [Medicina] |

nivel de referencia |

||

|

Carrera [Enfermería] |

6,606 |

3,552 |

12,612 |

|

Carrera [Fonoaudiología] |

2,020 |

1,133 |

3,653 |

|

Carrera [Kinesiología] |

1,114 |

0,5514 |

2,225 |

|

Carrera [Nutrición y Dietética] |

2,394 |

1,281 |

4,521 |

|

Carrera [Obstetricia y Puericultura] |

2,532 |

1,349 |

4,809 |

|

Carrera [Tecnología Médica] |

0,576 |

0,282 |

1,159 |

|

Carrera [Terapia Ocupacional] |

2,654 |

1,460 |

4,902 |

|

Nivel |

1,040 |

0,838 |

1,291 |

|

Área de formación [Ciencias] |

nivel de referencia |

||

|

Área de formación [Salud Pública] |

1,944 |

1,108 |

3,426 |

|

Área de formación [Investigación] |

1,957 |

0,960 |

3,953 |

|

Área de formación [Disciplinar] |

3,382 |

2,189 |

5,321 |

|

Área de formación [Clínico] |

3,567 |

2,004 |

6,425 |

|

Créditos de la asignatura |

0,964 |

0,886 |

1,047 |

|

Género PEC [Femenino] |

nivel de referencia |

||

|

Género PEC [Masculino] |

0,747 |

0,539 |

1,035 |

|

Año publicación |

1,017 |

0,996 |

1,039 |

|

PEC: Profesor(a) Encargado(a) del Curso; OR: odds ratio; IC: intervalo de confianza; LI: límite inferior; LS: límite superior. En negritas: intervalos de confianza del 95 % que no contienen el valor 1. |

|||

DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue evaluar el sesgo de género en las primeras autorías de las bibliografías obligatorias de los cursos de la FMUCh. Se recolectaron 1 138 referencias y se analizaron diversas variables que podrían estar influenciando en sus proporciones, como área de formación, género del PEC, año de publicación, carrera, nivel y número de créditos de la asignatura. Algunos de estos factores mostraron una clara asociación, evidenciada en análisis bivariados y OR ajustados.

Para la FMUCh en su totalidad, se observó un predominio de las autorías masculinas, lo que sería reflejo del androcentrismo en el espacio educativo, pues la brecha en el número de autorías por género es relevantecon una brecha significativa entre géneros. Una investigación sobre textos escolares chilenos en 2014 concluyó que solo el 28,9 % fueron escritos por mujeres,(17) cifra similar al 33,7 % obtenido en este estudio. Aunque es un contexto diferente, la sociedad chilena y su cultura androcéntrica también afectan este espacio universitario, propiciando patrones sexistas similares.(10)

En todas las áreas de formación, se observó una mayor proporción de primeras autorías masculinas, destacándose Ciencias con un 81,9 % de autoría masculina (Figura 1). Esto puede deberse a que en la bibliografía de esta área predomina la literatura consagrada, cuyo canon ha sido dominado por varones.(12) La presencia de autorías femeninas en la bibliografía se evidencia a partir de la década de 1980 (Figura 2), pero su representación no ha variado significativamente hasta la actualidad, según el análisis bivariado y el modelo de regresión (IC95 % = 0,996 - 1,039), lo que indica que el aumento de autorías femeninas en años recientes no es estadísticamente significativo.

La vinculación histórica de las mujeres al rol del cuidado se refleja en la fuerte feminización de las autorías de carreras como Enfermería (65,2 %).(18) Sin embargo, en carreras de la salud como Medicina, Kinesiología y Tecnología Médica, que están más masculinizadas,(19) la presencia de autorías femeninas es menor en comparación con las masculinas. Esto coincide con otro estudio que analizó el sexismo en las carreras a través del lenguaje en folletos de grado, mostrando que las carreras más feminizadas tienden a tener un lenguaje no sexista más presente.(9)

Se observó que si el PEC es hombre, disminuyen las probabilidades de incluir bibliografía de autoras femeninas, lo que sugiere una reproducción de la dominancia masculina en la literatura.(20) Esta tendencia se vincula con la invisibilización de mujeres en ciencias, cuyos logros han sido atribuidos a colegas masculinos, quedando excluidas del discurso científico oficial.(21) A pesar del aumento del acceso femenino a la educación superior, no se refleja en un incremento significativo de autorías femeninas, lo que implica que las políticas universitarias aún no son suficientes para generar un cambio significativo en este aspecto.(22,23,24,25)

Limitaciones

Este estudio es el primero en analizar la proporción de autorías femeninas en la bibliografía obligatoria de los programas de cursos de la FMUCh, utilizando la población completa de programas disponibles. Aunque se encontraron algunas dificultades en la obtención de datos y hubo ciertas limitaciones en el análisis, los resultados proporcionan una visión inicial sobre el sexismo y androcentrismo en los programas de asignaturas de la FMUCh. Algunas dificultades incluyeron programas desactualizados y datos perdidos en la bibliografía. Además, la diversidad en los criterios de autoría y la falta de información sobre el género de algunos autores pueden introducir sesgos en los resultados. Futuros trabajos deberían abordar la representación de autorías no binarias y realizar un análisis más completo del impacto real de las autorías en la publicación de textos. A pesar de estas limitaciones, este estudio ofrece una valiosa contribución en el diagnóstico del sexismo en el contexto educativo de la FMUCh y sirve de modelo para realizar análisis de sesgos de género en los currículum formales de carreras universitarias.

CONCLUSIONES

El análisis de todos los programas reveló la presencia de sesgos de sexismo y androcentrismo en los currículos formales de la FMUCh, específicamente en la selección de bibliografía obligatoria de los cursos. Los factores más relevantes asociados a la brecha entre autorías femeninas y masculinas son el área de formación y la carrera. Las carreras masculinizadas y las áreas de ciencias tienden a tener una menor probabilidad de tener autorías femeninas. Es fundamental que se tomen medidas para incorporar la perspectiva de género en los procesos curriculares y fomentar una representación más equitativa en la bibliografía académica. De esta manera, podremos avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva y no sexista, promoviendo la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ámbito académico y científico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hooks B. Teaching community: A pedagogy of hope. 2003;1–198.

2. Mayorga R. Capítulo X. Una red educativa, cuatro escuelas, millones de ciudadanos: Educación, Estado Repúblicano y sociedad civil en Chile (1813-2011). En: Historia política de Chile, 1810-2010 Tomo II [Internet]. 2017 [citado el 8 de julio de 2021]. p. 333–45. Disponible en: http://bibliografias.uchile.cl.uchile.idm.oclc.org/files/presses/1/monographs/2456/submission/proof/328/index.html

3. Follegati L. Feminismo y universidad. Reflexiones desde la U. de Chile para una educación no sexista. En: Educación no sexista Hacia una real transformación. 2016. p. 123–7.

4. Forstenzer N. Feminismos en el Chile Post-Dictadura: Hegemonías y marginalidades. Rev Punto Género. 2019;11:35–44.

5. Iturralde ME, Pérez P. #Ni Una Menos en Olavarría. IV Jornadas del Cent Interdiscip Investig en Género [Internet]. 2016; Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9997/ev.9997.pdf

6. CES. Petitorio estudiantil. 2018 p. 10.

7. Blazquez N, Castañeda M. Lecturas críticas en investigación feminista. Colección Alternativas. 2016. 26–27, 253–278 p.

8. Ortiz T. Género, relaciones de género, sexismo y androcentrismo. Definiciones y críticas. En: Medicina, historia y género. 2006. p. 362 p.

9. Espinosa S, Leiva M, Hermosín M, Guerrero L. ¿Dónde están las mujeres? El impacto del lenguaje sexista en los folletos de Grado de la Universidad de Sevilla. Investig y Género Reflexiones desde la Investig para avanzar en Igual VII Congr Univ Int Investig y Género Sevilla, 28 y 29 Junio 2018 [Internet]. 2018;169–87. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6693465

10. Inastrilla CRA. Data Visualization in the Information Society. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:25–25. https://doi.org/10.56294/mw202325

11. González P. Efectos de la educación sexista en la vida de las mujeres. En: Educación no sexista Hacia una real transformación. 2016. p. 77.

12. González M. El sexismo en la educación. Red Chil en Contra la Violencia Hacia la Mujer. 2014;

13. Morgade G. Contra el Androcentrismo Curricular y por una Educación Sexuada Justa. Rev Int Educ Para La Justicia Soc. 2017;6(2):49–62.

14. Hendel L. Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas. Unicef. 2017. 14 p.

15. Castillo JIR. Cultural competence in medical and health education: an approach to the topic. Seminars in Medical Writing and Education 2022;1:13–13. https://doi.org/10.56294/mw202213

16. Jerez O. Evaluación del Logro de Perfiles de Egreso: Experiencias Universitarias [Internet]. 2017. 284 p. Disponible en: https://cinda.cl/wp-content/uploads/2017/07/evaluacion-del-logro-de-perfiles-de-egreso-experiencias-universitarias.pdf

17. Tscharntke T, Hochberg ME, Rand TA, Resh VH, Krauss J. Author Sequence and Credit for Contributions in Multiauthored Publications. Plos Biol [Internet]. 2007;5:13–4. Disponible en: www.plosbiology.org

18. R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing [Internet]. Vienna, Austria; 2009. Disponible en: https://www.r-project.org

19. Palestro S. Androcentrismo en los textos escolares. Educ no sexista Hacia una real Transform. 2016;15–6.

20. Pereira M del C, Cárdenas MH, Pereira M del C, Cárdenas MH. Visión filosófica del cuidado humano en la mujer en la etapa del climaterio. Enfermería Cuid Humaniz [Internet]. el 25 de marzo de 2019 [citado el 29 de diciembre de 2021];8(1):22–34. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062019000100022&lng=es&nrm=iso&tlng=es

21. Flores S, Aguiar B, Peralta J. Desempeño académico por Sexo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Trab Present en Encuentro Mujeres en Ciencias. 2018;

22. San Roman S. Algunos apuntes sobre la creación literaria femenina. Otras Let. 2016;157–62.

23. García C. Mujeres e historia. Cuestionando la invisibilidad y tornándonos visibles. Process Hist. 2016;0(029):36–44.

24. Auza-Santiváñez JC, Díaz JAC, Cruz OAV, Robles-Nina SM, Escalante CS, Huanca BA. Interactive formats: considerations for scientific publications. Seminars in Medical Writing and Education 2023;2:27–27. https://doi.org/10.56294/mw202327

25. Matarranz M, Ramírez E. Igualdad de Género y Educación Superior:Retos por Alcanzar en la Unión Europea. Educ Policy Anal Arch. 2018;26:8–11.

AGRADECIMIENTOS

A la Mesa de Género y Educación No Sexista, la Dirección de Igualdad de Género y la Dirección de Pregrado de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, por su apoyo en la obtención de los programas de curso.

FINANCIACIÓN

Las y los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Las y los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: SFA

Curación de datos: SJ, CM, PV, FMM, SFA

Análisis formal: FMM, SFA

Adquisición de fondos: -

Investigación: SJ, CM, PV, FMM, SFA

Metodología: FMM, SFA

Administración del proyecto: SFA

Recursos: FMM, SFA

Software: FMM, SFA

Supervisión: FMM, SFA

Validación: FMM, SFA

Visualización: SJ, CM, PV, FMM, SFA

Redacción – borrador original: SJ, CM, PV, FMM, SFA

Redacción – revisión y edición: SJ, CM, PV, FMM, SFARedacción – revisión y edición: SJ, CM, PV, FMM, SFA