doi: 10.56294/saludcyt2024.1253

ORIGINAL

Interventions to improve mobility for older adults in Ciudadela San Francisco, Ecuador

Intervenciones para la mejora de la movilidad de adultos mayores en Ciudadela San Francisco, Ecuador

Clara Elisa Pozo Hernández1 ![]() *, Melba Esperanza

Narváez Jaramillo1

*, Melba Esperanza

Narváez Jaramillo1 ![]() *, Zuly Rivel Nazate

Chuga1

*, Zuly Rivel Nazate

Chuga1 ![]() *, Johanna Valentina

Acosta Rosero1

*, Johanna Valentina

Acosta Rosero1 ![]() *

*

1Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Tulcán, Ecuador.

Citar como: Pozo Hernández CE, Narváez Jaramillo ME, Nazate Chuga ZR, Acosta Rosero JV. Interventions to improve mobility for older adults in Ciudadela San Francisco, Ecuador. Salud, Ciencia y Tecnología. 2024; 4:.1253. https://doi.org/10.56294/saludcyt2024.1253

Enviado: 14-02-2024 Revisado: 12-07-2024 Aceptado: 08-12-2024 Publicado: 09-12-2024

Editor: Dr.

William Castillo-González ![]()

Autor para la correspondencia: Clara Elisa Pozo Hernández *

ABSTRACT

This study was conducted in the city of Tulcán, Ecuador, with the group of older adults from the Ciudadela San Francisco, aiming to implement an intervention plan to improve their mobility. The research addressed limitations associated with geriatric syndromes that affect functional independence and proposed strategies to maintain autonomy in this population. A descriptive, correlational, field, and bibliographic research design was employed, under a mixed qualitative-quantitative approach. The methods used included the Analytical-Synthetic, Inductive-Deductive, and Historical-Logical methods, as well as observation and a structured questionnaire based on the Katz and Barthel indices for data collection. A total of 61 older adults participated, and the results showed that 61 % of those affected were women, and 66 % of cases of immobility were due to chronic diseases. Additionally, 74 % of participants consume between 1 and 2 medications daily, and 63 % move independently. These findings facilitated the design of an intervention plan focused on activities such as dance therapy, stretching, and walking, complemented by health education and the promotion of healthy lifestyles. The validation of the proposal demonstrated significant improvements in mobility and a reduction in functional dependence. In conclusion, the study demonstrates that specific interventions and health education can contribute to preserving mobility, autonomy, and quality of life among older adults.

Keywords: Interventions; Functional Mobility; Geriatric Syndromes; Independence; Older Adults.

RESUMEN

El presente estudio se realizó en la ciudad de Tulcán, Ecuador, con el grupo de adultos mayores de la Ciudadela San Francisco, y tuvo como objetivo implementar un plan de intervención para mejorar su movilidad. La investigación abordó las limitaciones asociadas a los síndromes geriátricos, que afectan la independencia funcional, y planteó estrategias para mantener la autonomía de esta población. Se empleó un diseño descriptivo, correlacional, de campo y bibliográfico, bajo un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo. Los métodos utilizados incluyeron el Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo, Histórico-Lógico, y la observación, además de un cuestionario estructurado basado en los índices de Katz y Barthel para la recolección de datos. Participaron 61 adultos mayores, y los resultados mostraron que el 61 % de los afectados eran mujeres, y que el 66 % de los casos de inmovilidad se debieron a enfermedades crónicas. Asimismo, un 74 % de los participantes consume entre 1 y 2 medicamentos diarios, y un 63 % se desplaza de manera independiente. Estos hallazgos permitieron diseñar un plan de intervenciones centrado en actividades como bailoterapia, estiramientos y caminatas, complementado con educación en salud y promoción de estilos de vida saludables. La validación de la propuesta evidenció mejoras significativas en la movilidad y una disminución de la dependencia funcional. En conclusión, el estudio demuestra que las intervenciones específicas y la educación sanitaria pueden contribuir a preservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida en los adultos mayores.

Palabras clave: Intervenciones; Movilidad Funcional; Síndromes Geriátricos; Independencia; Adultos Mayores.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es un fenómeno global que plantea desafíos significativos para los sistemas de salud y las políticas sociales. En Ecuador, la proporción de personas mayores de 60 años ha aumentado considerablemente, lo que ha llevado a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades asociadas con la edad.(1) Según la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), un porcentaje significativo de adultos mayores en el país presenta limitaciones funcionales que afectan su calidad de vida y autonomía.(2)

La movilidad funcional es un componente esencial de la independencia en los adultos mayores. La disminución de la movilidad puede resultar en una mayor dependencia, aislamiento social y un incremento en el riesgo de caídas y hospitalizaciones. Estudios previos han identificado que factores como la inactividad física, la presencia de síndromes geriátricos y las enfermedades crónicas son determinantes clave en la reducción de la movilidad en esta población.(3)

En la ciudad de Tulcán, específicamente en la Ciudadela San Francisco, se ha observado una alta prevalencia de limitaciones en la movilidad entre los adultos mayores. Sin embargo, existe una carencia de intervenciones estructuradas dirigidas a abordar esta problemática de manera efectiva. La implementación de programas de intervención que promuevan la actividad física adaptada y la educación en salud se ha demostrado eficaz en la mejora de la movilidad y la calidad de vida en adultos mayores en diversos contextos.

El Plan de Creación de Oportunidades 2021- 2025 en Ecuador, manifiesta en el Eje Social : Salud gratuita y de calidad con su Objetivo 6: “ Garantizar el derecho a la salud gratuita, integral y de calidad, el deseo de optimizar las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de manera integral, abarcando la prevención y promoción, destacando la atención a mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con LGTBIQ+ y todos aquellos en situación de vulnerabilidad.(4)

La Agenda de Transformación de la Matriz Productiva menciona en el objetivo 3 donde manifiesta “garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible” se consiguieron grandes avances en el progreso de la salud de las personas.(5) El objetivo de la Matriz Productiva manifiesta la necesidad e importancia de la promoción de salud a fin de fortalecer el conocimiento de la población con relación al autocuidado y la prevención de enfermedades, por tal motivo las intervenciones para facilitar y conservar la movilidad especialmente dirigidas a la población aportaran a disminuir los factores de riesgo que pueden ocasionar una inmovilidad absoluta obteniendo como resultado un impacto beneficioso en la salud y estilos de vida saludables en los adultos mayores.

La población adulta forma parte del grupo de atención priorizado en cada provincia del país el cual padece enfermedades que acompañan la edad, abandono por parte de la familia debido a escases de ingresos económicos lo que obliga a abandonar a los adultos mayores, además el estado presta atención a grupos vulnerables y especializados para cada problema dado que algunas enfermedades deben seguir un tratamiento de por vida.

De acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible señala en su objetivo 10 “sistema integral de atención al adulto mayor” se ha creado con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores responde a la necesidad de reducir la desigualdad, atendiendo al sector de población más vulnerable. Por tanto, con el fin de reducir la desigualdad, Ecuador se ha acogido a la recomendación sobre la aplicación de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.(6)

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los síndromes geriátricos corresponden a las principales causas de deterioro de la movilidad en los adultos mayores sabiendo que el estado fisiológico genera un cambio al pasar los años y las actividades se realizan en un tiempo determinado. La salud pública busca constituir la prevención y atención primaria como un instrumento básico en la atención integral para lograr una igualdad.

Este estudio tiene como objetivo implementar un plan de intervención para mejorar la movilidad de los adultos mayores de la Ciudadela San Francisco en Tulcán, Ecuador. La pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿Puede un programa de intervención basado en actividades físicas y educación en salud mejorar la movilidad y reducir la dependencia funcional en los adultos mayores de la Ciudadela San Francisco?

La justificación de este estudio radica en la necesidad de desarrollar estrategias efectivas que aborden las limitaciones de movilidad en los adultos mayores, promoviendo su autonomía y mejorando su calidad de vida. Además, los hallazgos de esta investigación pueden servir como base para la implementación de programas similares en otras comunidades con características demográficas y socioeconómicas comparables.

MÉTODO

Paradigma y tipo de investigación

Paradigma asumido

La presente investigación se desarrolló bajo un paradigma mixto, que integra los enfoques cualitativo y cuantitativo para proporcionar un análisis integral del problema. Esta combinación permitió recoger datos numéricos precisos y explorar aspectos contextuales y subjetivos relacionados con la movilidad de los adultos mayores de la Ciudadela San Francisco.

· Modalidad cuantitativa: se utilizó para cuantificar la información sobre la situación actual de los adultos mayores, caracterizar las complicaciones que afectan su movilidad y evaluar la efectividad de las intervenciones propuestas. Este enfoque permitió obtener resultados medibles y analizar tendencias mediante herramientas estadísticas.

· Modalidad cualitativa: permitió comprender las experiencias, percepciones y contextos socioculturales que influyen en el comportamiento del grupo estudiado. Este enfoque proporcionó una visión más profunda de la problemática, considerando las características individuales y colectivas de la población.

Diseño de la investigación

Se empleó un diseño no experimental de tipo longitudinal, que permitió recopilar información en dos momentos clave: durante el diagnóstico del problema y en la validación de la propuesta de intervención. Este diseño se considera adecuado para evaluar cambios en el estado de movilidad de los adultos mayores y la eficacia de las actividades implementadas.

Alcances de la investigación

El estudio tuvo un alcance descriptivo, lo cual permitió identificar y documentar las complicaciones asociadas con la inmovilidad en los adultos mayores, así como las características demográficas y contextuales de la población estudiada.

Tipos de investigación

Se emplearon los siguientes tipos de investigación:

· Descriptiva: para detallar las complicaciones de la movilidad en los adultos mayores y su relación con factores como enfermedades crónicas, entorno físico y hábitos de vida.

· De campo: para recoger datos directamente de los adultos mayores en su entorno habitual, asegurando la validez de la información.

· Bibliográfica: para fundamentar teóricamente el estudio mediante la revisión de literatura científica, libros y artículos relacionados con la movilidad en adultos mayores.

· Aplicada: para desarrollar una propuesta concreta basada en las necesidades identificadas en el grupo de estudio.

Población y muestra

La población estuvo conformada por los 61 adultos mayores de la Ciudadela San Francisco. No se utilizó una fórmula de cálculo muestral debido al tamaño reducido de la población; por lo tanto, se trabajó con la totalidad del grupo.

Plan de recolección de información

La recolección de datos se llevó a cabo de manera estructurada y sistemática siguiendo estos pasos:

1. Diseño de la encuesta basada en los índices de Katz y Barthel para evaluar actividades de la vida diaria.

2. Explicación del propósito y objetivo de la encuesta a los participantes.

3. Aplicación del cuestionario a los adultos mayores de 65 años.

4. Recopilación de los cuestionarios completados.

5. Tabulación y análisis de los datos obtenidos.

6. Graficación y resumen de los resultados.

Métodos teóricos

· Analítico-Sintético: para descomponer el problema de la movilidad en sus componentes principales y proponer soluciones integrales.

· Inductivo-Deductivo: para establecer relaciones entre los datos obtenidos y las intervenciones diseñadas, transitando de lo particular a lo general y viceversa.

· Enfoque sistémico: para estructurar la investigación en un orden lógico, desde la revisión teórica hasta la implementación y evaluación de las propuestas.

Métodos empíricos

· Observación científica: para identificar directamente las causas y dificultades relacionadas con la movilidad de los adultos mayores.

· Análisis de documentos: para recopilar información de fuentes válidas y confiables sobre el tema investigado.

Técnicas e instrumentos de investigación

Técnicas

· Encuesta: se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas dirigido a los adultos mayores, basado en las escalas de Katz y Barthel, para evaluar su grado de autonomía y funcionalidad en actividades diarias.

Instrumentos

· Cuestionario: conformado por preguntas relacionadas con las variables: Edad; Sexo; Situación de convivencia; Métodos utilizados para necesidades fisiológicas; Causas principales de inmovilidad; Ayuda requerida para el aseo personal; Autonomía al levantarse y acostarse; Capacidad para alimentarse de forma independiente; Autonomía para trasladarse; Consumo de medicamentos; Enfermedades prevalentes; Condiciones del entorno físico en el hogar.

Criterios éticos

Este estudio respetó los principios éticos fundamentales:

· Consentimiento informado: los participantes fueron informados sobre los objetivos, procedimientos y posibles beneficios del estudio antes de su participación.

· Confidencialidad: los datos personales y respuestas fueron tratados de forma anónima y confidencial, respetando la privacidad de los adultos mayores.

· Respeto a la dignidad humana: se aseguró el trato respetuoso y la no discriminación hacia los participantes en todo momento.

· Beneficencia: las actividades realizadas y propuestas diseñadas tienen como propósito mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, evitando cualquier daño o perjuicio.

RESULTADOS

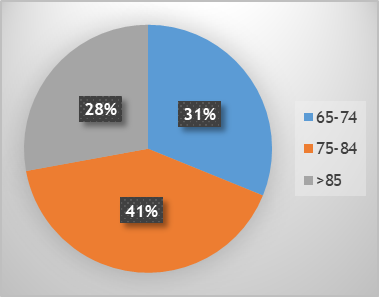

Edad de los adultos mayores

De acuerdo con las respuestas obtenidas, la mayor proporción de adultos mayores encuestados pertenece al grupo de edad de 75 a 84 años, representando el 41 % de la población estudiada (figura 1). Le siguen los grupos de 65 a 74 años con un 31 %, y los mayores de 85 años con un 28 %.

Este patrón refleja un envejecimiento progresivo de la población, lo que coincide con las tendencias observadas en otros estudios geriátricos. A medida que avanza la edad, se evidencian diversos cambios fisiológicos, destacándose la pérdida de flexibilidad articular. Este deterioro tiene un impacto significativo en la movilidad, aumentando el grado de dependencia funcional de los adultos mayores.

Figura 1. Distribución porcentual de los adultos mayores según grupo etario

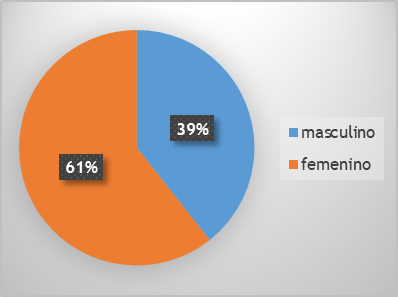

Sexo de los adultos mayores

De acuerdo con los datos recopilados, la población de estudio está compuesta mayoritariamente por mujeres, quienes representan el 61 % de los participantes, mientras que el 39 % corresponde a hombres (figura 2). Este hallazgo refleja una tendencia común en estudios geriátricos, donde las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas debido a su mayor esperanza de vida.

La alta participación femenina puede asociarse a múltiples factores, incluyendo roles tradicionales que exigen tanto labores domésticas como responsabilidades fuera del hogar. Estas actividades, acumuladas a lo largo de los años, generan un desgaste físico que podría influir en el deterioro de la movilidad y la aparición de dependencia funcional en la vejez.

Figura 2. Distribución porcentual de los adultos mayores según sexo

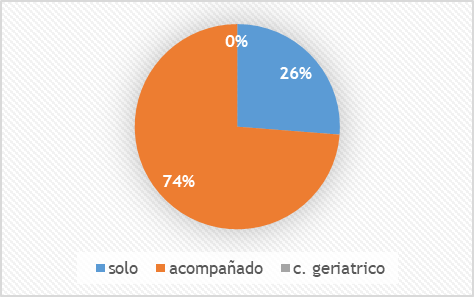

Situación de convivencia de los adultos mayores

Según los datos obtenidos, la mayoría de los adultos mayores encuestados (74 %) vive acompañada por un familiar o cuidador, mientras que un 26 % vive en soledad, principalmente debido a situaciones como viudez o el alejamiento de sus familiares, generalmente por razones económicas (figura 3).

Este hallazgo resalta la importancia del entorno social en la vida de los adultos mayores. La convivencia con familiares o cuidadores se convierte en un factor protector que facilita el abordaje de problemas asociados a la movilidad, ya que permite un mayor acceso a apoyo emocional y físico. Por el contrario, aquellos que viven solos enfrentan mayores desafíos, como la falta de asistencia en actividades diarias, lo que puede aumentar su vulnerabilidad y dependencia funcional.

Figura 3. Distribución porcentual de los adultos mayores según situación de convivencia

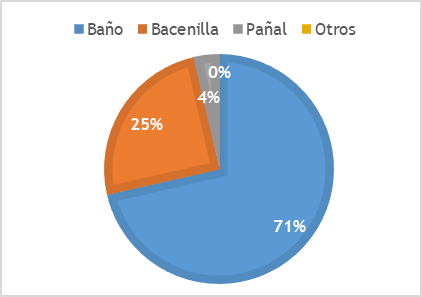

Métodos utilizados para necesidades fisiológicas

Según la información obtenida, la mayoría de los adultos mayores encuestados (71 %) realiza sus necesidades fisiológicas directamente en el baño tanto de día como de noche, lo que demuestra un nivel significativo de movilidad e independencia funcional (figura 4). Un 25 % utiliza bacenillas, principalmente durante la noche, pero durante el día también acceden al baño. Un 4 % de los participantes emplea otros utensilios para cubrir sus necesidades fisiológicas, mientras que ninguno (0 %) reportó el uso exclusivo de pañales debido a condiciones que les impidieran movilizarse.

Estos resultados resaltan que un porcentaje considerable de la población mantiene su autonomía en actividades básicas como el uso del baño, aunque existe un segmento que, por diversos factores, enfrenta dificultades nocturnas que los obligan a recurrir a alternativas como bacenillas. Esta información es clave para diseñar intervenciones personalizadas que promuevan y mantengan la movilidad, minimizando las barreras asociadas a la edad y las condiciones físicas.

Figura 4. Distribución porcentual según el método utilizado para necesidades fisiológicas

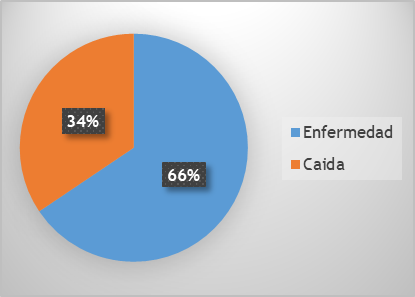

Causas principales de inmovilidad

De acuerdo con los datos recopilados, la inmovilidad en la población de adultos mayores estudiada se debe principalmente a enfermedades crónicas relacionadas con la edad, representando el 66 % de los casos (figura 5). Estas enfermedades incluyen condiciones degenerativas y crónicas que afectan el sistema musculoesquelético, cardiovascular o neurológico. Por otro lado, el 34 % de los participantes identificó como causa de su inmovilidad caídas o accidentes que dejaron secuelas físicas que limitan su movilidad.

Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar tanto las enfermedades crónicas como la prevención de caídas en los adultos mayores. Las enfermedades crónicas generan un deterioro progresivo de las capacidades funcionales, mientras que las caídas, aunque menos frecuentes, suelen tener un impacto inmediato y severo en la independencia y la calidad de vida de los afectados.

Figura 5. Distribución porcentual de las principales causas de inmovilidad en los adultos mayores

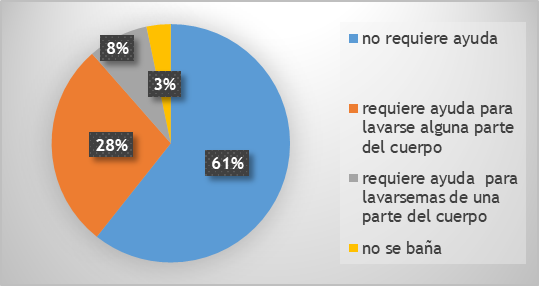

Necesidad de ayuda para el aseo personal

Los datos obtenidos indican que el 61 % de los adultos mayores encuestados no requiere ayuda para bañarse, lo que evidencia un nivel significativo de independencia funcional (figura 6). Sin embargo, un 28 % necesita ayuda para lavar alguna parte del cuerpo debido a limitaciones físicas relacionadas con la edad. Por otro lado, un 8 % depende de asistencia para lavar más de una parte del cuerpo, y un 3 % de los participantes no se baña de forma regular debido a su alto nivel de dependencia y la falta de apoyo.

Estos resultados subrayan la diversidad en los niveles de autonomía entre los adultos mayores estudiados. Mientras una mayoría conserva su independencia para realizar actividades de aseo personal, un porcentaje considerable enfrenta barreras que requieren apoyo externo, ya sea de familiares o cuidadores. Este hallazgo enfatiza la necesidad de incluir estrategias de intervención que fortalezcan las capacidades funcionales de los adultos mayores y brinden soporte adecuado a los más dependientes.

Figura 6. Distribución porcentual según la necesidad de ayuda para el aseo personal

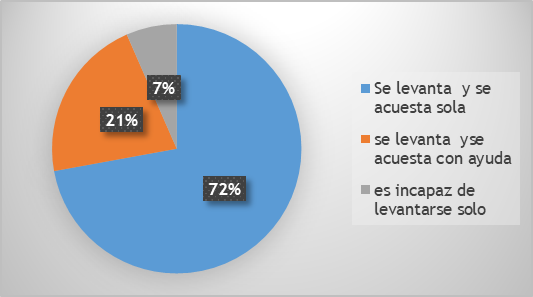

Autonomía al levantarse y acostarse

De acuerdo con los datos obtenidos, el 72 % de los adultos mayores encuestados se levanta y acuesta sin ayuda, lo que refleja un nivel significativo de independencia funcional y movilidad activa (figura 7). Sin embargo, el 21 % requiere asistencia para estas actividades debido a limitaciones físicas que dificultan su autonomía. Un 7 % es completamente dependiente y no puede levantarse solo, situación que requiere la intervención de cuidadores para realizar ejercicios específicos de flexión y extensión con el fin de preservar la movilidad y prevenir el deterioro funcional.

Estos resultados evidencian la importancia de incluir ejercicios terapéuticos y estrategias de rehabilitación en los planes de intervención, especialmente para aquellos adultos mayores que enfrentan mayores barreras en su movilidad diaria. Además, refuerzan la necesidad de fomentar la independencia en la población que aún conserva estas capacidades, como medida preventiva frente al deterioro.

Figura 7. Distribución porcentual de adultos mayores según autonomía para levantarse y acostarse

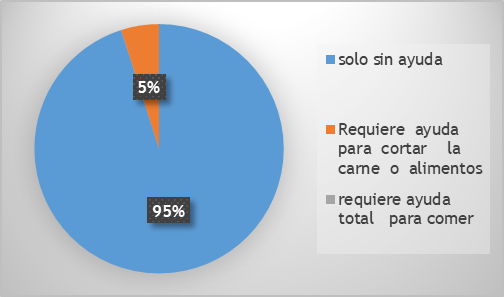

Autonomía durante la alimentación

Los datos obtenidos muestran que el 95 % de los adultos mayores encuestados se alimenta de forma autónoma, sin necesidad de asistencia, lo cual evidencia un alto nivel de independencia funcional en esta actividad básica de la vida diaria (figura 8). Solo un 5 % de los participantes reporta necesitar ayuda, principalmente para cortar carne u otros alimentos sólidos, lo que refleja un bajo porcentaje de dependencia.

Este hallazgo es relevante, ya que la capacidad de alimentarse de forma independiente está asociada con una mayor calidad de vida y autoestima en los adultos mayores. No obstante, el pequeño porcentaje que requiere asistencia podría beneficiarse de intervenciones específicas, como el uso de utensilios adaptados o ejercicios para fortalecer la coordinación motora.

Figura 8. Distribución porcentual de adultos mayores según autonomía durante la alimentación

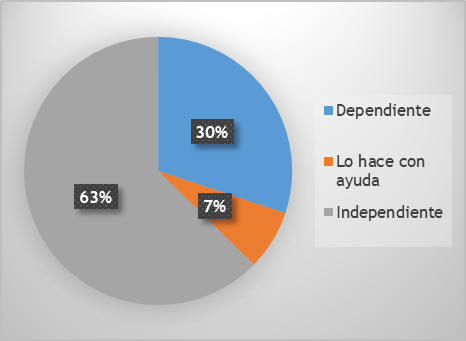

Autonomía para trasladarse

Los datos revelan que un 63 % de los adultos mayores encuestados puede movilizarse de un lugar a otro de manera independiente, lo que refleja un nivel significativo de autonomía funcional en esta actividad esencial (figura 9). Sin embargo, un 30 % requiere asistencia de un familiar o cuidador para trasladarse, ya que por sí mismos no pueden realizar esta actividad, lo que implica un grado de dependencia parcial. Por otro lado, un 7 % de los adultos mayores solo logra movilizarse con ayuda continua, lo que representa un porcentaje reducido pero importante en términos de necesidad de soporte.

Estos hallazgos evidencian la necesidad de intervenciones diferenciadas para reforzar la autonomía en la movilidad de aquellos que aún son independientes y para proporcionar apoyo adecuado a quienes dependen de cuidadores. Además, se subraya la importancia de instruir a familiares y cuidadores en técnicas seguras y efectivas para asistir a los adultos mayores durante los traslados, con el objetivo de prevenir lesiones y fomentar la movilidad funcional.

Figura 9. Distribución porcentual de adultos mayores según su capacidad para trasladarse de un lugar a otro

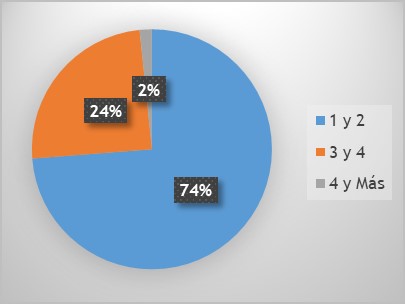

Consumo de medicamentos diarios

Según los datos recopilados, el 74 % de los adultos mayores consume entre 1 y 2 medicamentos al día, generalmente asociados con el tratamiento de 1 o 2 enfermedades (figura 10). Un 24 % toma entre 3 y 4 medicamentos diarios, lo que refleja tratamientos más complejos debido a la coexistencia de múltiples patologías. Por otro lado, solo un 2 % de la población encuestada consume más de 4 medicamentos diariamente, lo que está relacionado con condiciones crónicas severas y tratamientos de largo plazo.

Estos resultados subrayan la importancia de la gestión adecuada de la polifarmacia en los adultos mayores, un desafío común en este grupo etario. La administración correcta y supervisada de medicamentos es fundamental para garantizar su efectividad y prevenir efectos adversos, especialmente en aquellos con mayor carga de medicación. Además, la educación a los cuidadores y familiares sobre el manejo de los tratamientos es clave para mejorar la adherencia y evitar errores en la medicación.

Figura 10. Distribución porcentual del número de medicamentos consumidos diariamente por los adultos mayores

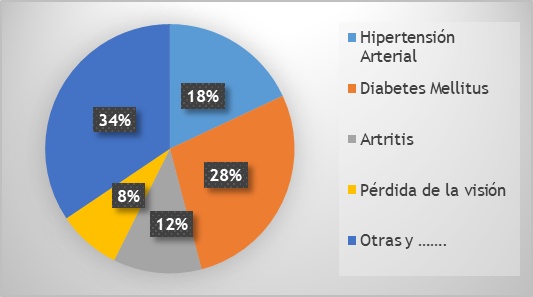

Prevalencia de enfermedades en los adultos mayores

Según los datos obtenidos, el 34 % de los adultos mayores encuestados presenta más de una enfermedad, lo que refleja una alta carga de comorbilidades asociadas al envejecimiento (figura 11). Además, se identificaron las siguientes enfermedades principales:

· Diabetes Mellitus (28 %): asociada a factores hereditarios y a hábitos alimenticios poco saludables, esta condición requiere un manejo adecuado para prevenir complicaciones graves.

· Hipertensión Arterial (18 %): una enfermedad común en la población estudiada, que demanda educación y control para reducir riesgos cardiovasculares.

· Artritis (12 %): condición que impacta significativamente la movilidad y la calidad de vida, al limitar las actividades diarias.

· Pérdida de visión (8 %): Una condición que afecta la seguridad y la capacidad para desplazarse, representando un riesgo elevado de accidentes.

Estos resultados subrayan la necesidad de diseñar intervenciones integrales que aborden tanto la prevención como el manejo de las enfermedades crónicas en esta población. Además, se destaca la importancia de la educación en salud y del acceso a servicios médicos para el monitoreo y control de estas patologías, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores.

Figura 11. Distribución porcentual de enfermedades reportadas por los adultos mayores

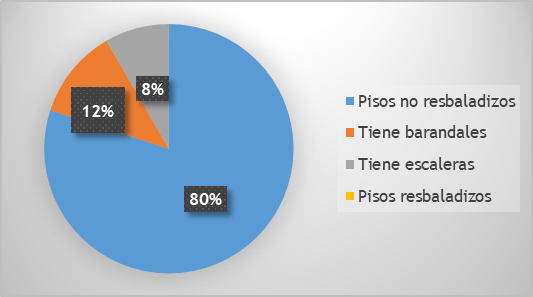

Condiciones del entorno físico en el hogar

Los datos obtenidos revelan que el entorno físico de los hogares de los adultos mayores encuestados presenta características relevantes para su movilidad y seguridad (figura 12). A continuación, se detallan los principales hallazgos:

· Pisos no resbaladizos (80 %): la mayoría de los participantes reporta contar con pisos seguros, lo cual disminuye significativamente el riesgo de caídas. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de evitar elementos como alfombras sueltas que puedan incrementar el peligro de lesiones.

· Presencia de barandales (12 %): aunque los barandales pueden ser útiles para el apoyo, en este caso se identifican como un posible factor de riesgo debido a su mal estado o uso inadecuado, lo que podría limitar la movilidad y aumentar la probabilidad de accidentes.

· Escaleras en el hogar (8 %): un porcentaje menor de la población reporta tener escaleras, pero estas representan un riesgo considerable de caídas, especialmente si no están acompañadas de medidas de seguridad como barandales estables y superficies antideslizantes.

Estos resultados subrayan la importancia de promover modificaciones en el entorno físico del hogar para garantizar la seguridad y movilidad de los adultos mayores. Recomendaciones como instalar superficies antideslizantes, eliminar obstáculos y mejorar la accesibilidad pueden contribuir a reducir el riesgo de caídas y mantener la independencia funcional de esta población.

Figura 12. Distribución porcentual según las condiciones del entorno físico del hogar

DISCUSIÓN

Las intervenciones diseñadas y ejecutadas en este estudio tienen como objetivo conservar y mejorar la movilidad en los adultos mayores de la Ciudadela San Francisco, mayores de 65 años, a través de ejercicios y actividades orientadas al mantenimiento de la funcionalidad física. La práctica de estas actividades resulta fundamental para prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad, como el deterioro físico, el aumento de la dependencia y el impacto negativo en la calidad de vida.

El plan de intervención propuesto incluye estrategias como bailoterapia, ejercicios de estiramiento y caminatas, complementadas con explicaciones detalladas sobre cada actividad. Estas prácticas son sencillas, accesibles y adaptadas a las capacidades de los participantes, lo que garantiza su viabilidad y efectividad. Este enfoque permite que los adultos mayores comprendan los factores desencadenantes de las complicaciones asociadas a la inactividad física y promueve su participación activa en el mantenimiento de su movilidad. Además, estas actividades no solo mejoran la condición física, sino que también fomentan el bienestar emocional al integrarlos en dinámicas sociales saludables.

Una de las principales aportaciones del proyecto radica en la concienciación sobre la importancia de realizar actividades físicas al menos tres veces por semana. La falta de actividad física en los adultos mayores no solo incrementa el riesgo de dependencia funcional, sino que también puede llevar a sentimientos de carga familiar. Sin embargo, este estudio subraya el rol crucial de la familia como un sistema de apoyo fundamental. Los familiares no solo proporcionan confianza y seguridad, sino que también contribuyen al éxito de las intervenciones, al fomentar un ambiente positivo y motivador para la práctica de estas actividades.

Por otra parte, la propuesta también enfatiza la importancia de una alimentación equilibrada como complemento esencial para conservar la movilidad y prevenir complicaciones de salud. Una nutrición adecuada, adaptada a las necesidades específicas de los adultos mayores, es clave para mantener la fuerza muscular, prevenir enfermedades crónicas y optimizar los resultados de las intervenciones físicas. La promoción de buenos hábitos alimenticios, junto con la reducción de prácticas perjudiciales, constituye un enfoque integral para mejorar la salud de esta población.

En conjunto, las intervenciones propuestas destacan por su enfoque multidimensional, que combina el ejercicio físico, el apoyo familiar y la educación en salud. Este enfoque no solo busca mejorar la movilidad de los adultos mayores, sino también fortalecer su autonomía y calidad de vida, posicionándolos como protagonistas de su propio bienestar. El éxito de este modelo radica en su replicabilidad, simplicidad y efectividad, convirtiéndose en una estrategia aplicable para otros contextos con poblaciones similares.

Reflexiones adicionales

· La implementación de actividades grupales, como la bailoterapia, fomenta la cohesión social y ayuda a reducir sentimientos de soledad o aislamiento en los adultos mayores.

· Las estrategias diseñadas pueden complementarse con herramientas tecnológicas simples, como aplicaciones móviles o videos explicativos, que faciliten la realización de ejercicios en casa, especialmente para aquellos que no pueden participar presencialmente.

· Se recomienda a futuro evaluar la sostenibilidad de estas intervenciones a largo plazo, considerando no solo los resultados físicos, sino también los emocionales y sociales.

El presente estudio se enmarca en un contexto nacional e internacional que subraya la importancia de abordar las necesidades de los adultos mayores mediante políticas e intervenciones específicas. En Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), implementado en tres fases sucesivas entre 2009 y 2021, es un ejemplo destacado de la estrategia de Salud en Todas las Políticas (HiAP). Este enfoque ha buscado integrar objetivos de equidad en salud y coordinar acciones intersectoriales, lo que constituye un precedente para iniciativas como las desarrolladas en este estudio.(7) Sin embargo, es necesario complementar estos esfuerzos con intervenciones locales adaptadas a las características específicas de las comunidades, como las implementadas en la Ciudadela San Francisco.

La creciente población de adultos mayores en América Latina resalta la necesidad de ampliar investigaciones y propuestas que aborden de manera efectiva sus necesidades. Este estudio responde a esa demanda mediante la implementación de un plan de intervención focalizado en mejorar la movilidad, una problemática clave en este grupo etario. La literatura destaca que la falta de políticas efectivas puede perpetuar las desigualdades en la atención y bienestar de los adultos mayores, lo que refuerza la relevancia de intervenciones como las diseñadas en este trabajo.(8)

Además de las mejoras en la movilidad física, este estudio destaca la importancia de promover entornos que favorezcan los vínculos sociales. Estudios previos evidencian que tales entornos contribuyen a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores al reducir el aislamiento y fomentar la integración social.(9) Las actividades grupales incluidas en este plan, como la bailoterapia, no solo buscan mejorar la condición física, sino también fortalecer el bienestar emocional a través de la interacción social.

Por otro lado, los datos sobre tasas de suicidio en adultos mayores en Ecuador, especialmente entre mujeres y hombres en diferentes períodos, subrayan la importancia de atender las necesidades emocionales y psicológicas de este grupo etario. Entre 1997 y 2019, estas tasas muestran patrones preocupantes, con un incremento anual del 2,4 % en mujeres y fluctuaciones significativas en hombres. Estos hallazgos subrayan que las intervenciones para mejorar la movilidad deben integrarse con estrategias de apoyo psicológico y promoción de la salud mental.(10) Este estudio contribuye parcialmente a esta necesidad, al promover tanto el bienestar físico como la interacción social, aunque queda abierta la posibilidad de incorporar componentes específicos de atención emocional.

El presente estudio desempeña un papel crucial en la investigación científica al abordar problemas territoriales y locales,(11,12) como la movilidad reducida en adultos mayores, mediante intervenciones específicas adaptadas al contexto sociocultural y económico de la Ciudadela San Francisco en Tulcán. Las investigaciones científicas que abordan desafíos a nivel comunitario permiten generar soluciones basadas en evidencia que son relevantes y aplicables en contextos específicos, contribuyendo al desarrollo de políticas y prácticas sostenibles. Además, el enfoque local de este trabajo fortalece la capacidad de las comunidades para enfrentar problemáticas propias, promoviendo la inclusión y la equidad en la atención a grupos vulnerables, como los adultos mayores, lo que es esencial para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reducir las desigualdades en salud.

El presente estudio se relaciona con el trabajo de Calle Santander et al.(13), que propone protocolos para el cumplimiento de ejes de tratamiento en rehabilitación social en Ecuador. Ambos estudios comparten un enfoque en la promoción de estrategias adaptadas al contexto local para abordar problemáticas sociales y de salud. Mientras el estudio de Calle Santander et al. destaca la importancia de protocolos estructurados en rehabilitación social, el presente trabajo contribuye a la rehabilitación funcional de los adultos mayores mediante intervenciones específicas que promueven la movilidad y la autonomía. Ambos enfoques refuerzan la necesidad de integrar aspectos físicos, sociales y emocionales en los planes de intervención, asegurando un impacto positivo en las comunidades ecuatorianas.

En conjunto, los resultados de este estudio, alineados con los antecedentes mencionados, confirman que las intervenciones locales, integrales y basadas en la evidencia son esenciales para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Además, demuestran la relevancia de articular estas iniciativas con políticas nacionales e internacionales que busquen la equidad y el bienestar en esta población.

El objetivo del estudio se ha cumplido y la pregunta de investigación ha quedado respondida. La implementación del plan de intervención para mejorar la movilidad de los adultos mayores en la Ciudadela San Francisco en Tulcán permitió evidenciar avances significativos en la funcionalidad y autonomía de esta población. Los resultados muestran que las actividades físicas y la educación en salud incluidas en el programa contribuyen positivamente a conservar la movilidad y reducir la dependencia funcional, lo que responde directamente a la pregunta de investigación. Además, las mejoras observadas en la interacción social y la adopción de estilos de vida saludables refuerzan la efectividad del enfoque integral utilizado en este plan, validando su impacto beneficioso en el contexto local y demostrando su aplicabilidad en poblaciones similares.

CONCLUSIONES

A partir de la revisión teórica, se consolidó una visión integral sobre las enfermedades crónico-degenerativas, como artritis y osteoartritis, así como los factores de riesgo que impactan la movilidad de los adultos mayores. La recopilación de información proveniente de diversos autores permitió identificar aspectos relevantes relacionados con los factores modificables y no modificables que afectan la independencia funcional de esta población. Estos conocimientos proporcionaron una base sólida para el diseño y desarrollo de las intervenciones planteadas en este estudio.

El diagnóstico inicial, realizado a través de múltiples enfoques metodológicos y herramientas descritas en el capítulo II, demostró la presencia de factores de riesgo asociados a la inmovilidad, como el escaso tiempo dedicado a la actividad física, la falta de una alimentación balanceada y el desconocimiento sobre las enfermedades que limitan la funcionalidad. Este diagnóstico evidenció la necesidad de proponer intervenciones dirigidas a promover la práctica regular de ejercicios, el mantenimiento de la masa muscular y la adopción de estilos de vida saludables. Estas actividades no solo buscan prevenir complicaciones físicas, sino también fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de conservar la autonomía en la vejez.

El desarrollo del plan de intervenciones se centró en abordar las deficiencias detectadas a partir de la encuesta inicial. Las actividades propuestas y realizadas, como la bailoterapia, ejercicios de estiramiento y caminatas guiadas, contribuyeron no solo a mejorar la movilidad física, sino también a incrementar el conocimiento y la motivación de los participantes hacia el cuidado de su salud. Se observó una disminución en los niveles de dependencia, lo que refuerza la importancia de intervenciones preventivas y educativas en esta población.

La validación de los resultados mediante la post-encuesta permitió confirmar la efectividad de la propuesta. Los datos obtenidos mostraron que las intervenciones implementadas tuvieron un impacto positivo en la conservación de la movilidad, la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de complicaciones asociadas a la inmovilidad. Esto demuestra que una estrategia integral basada en promoción, prevención y educación adaptada a las necesidades de los adultos mayores contribuye significativamente a disminuir la dependencia, mejorando así su calidad de vida.

En conclusión, este estudio resalta la importancia de diseñar e implementar intervenciones específicas para los adultos mayores, combinando actividades físicas, educación en salud y apoyo familiar. Estas estrategias no solo mejoran la movilidad, sino que también fortalecen la autoestima y el bienestar emocional de esta población, promoviendo su independencia y autonomía en el contexto de un envejecimiento saludable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra: OMS; 2015. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/18646

2. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 2009. Quito: INEC; 2009. Disponible en: https://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/292

3. Rodriguez-Mañas L, Fried LP. Frailty in the clinical scenario. Lancet. 2015 Feb 14;385(9968):e7-e9. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61595-6.

4. Lasso, Correa, Merchán, y González. Plan de creación de oportunidades. [Online].; 2023 [cited 2021 Abril 25. Available from: file:///D:/TESIS/4%20Plan-de-Creaci%C3%B3n-de-Oportunidades-2021-2025-ACTUALIDAD%20c.pdf.

5. Naciones Unidas(2018) LA2. Copyright © Naciones Unidas, diciembre de 2018. [Online].; 2018 [cited 2023 Junio 12. Available from: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content.

6. ONU. CEPAL. Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible. Primera ed. CEPAL, editor. America Latina y el Caribe: CEPAL; 2019.

7. Mahabir DF, Shankardass K, Freiler A, O’Campo P, Brisbois B, Muntaner C. How and why buy-in for health in all policies was facilitated in Ecuador: a realist case study of Plan Nacional para el Buen Vivir. Int J Equity Health. 2022 Aug 15;21(1):108. doi: 10.1186/s12939-022-01703-7.

8. Pacheco PO, Pérez RC, Coello-Montecel D, Castro Zazueta NP. Quality of Life in Older Adults: Evidence from Mexico and Ecuador. Geriatrics (Basel). 2021 Sep 16;6(3):92. doi: 10.3390/geriatrics6030092.

9. Moreno-Tamayo K, Manrique-Espinoza B, Ramírez-García E, Sánchez-García S. Social isolation undermines quality of life in older adults. Int Psychogeriatr. 2020 Nov;32(11):1283-1292. doi: 10.1017/S1041610219000310.

10. Troya MI, Gerstner RM, Narvaez F, Arensman E. Sociodemographic Analysis of Suicide Rates Among Older Adults Living in Ecuador: 1997-2019. Front Public Health. 2021 Oct 8;9:726424. doi: 10.3389/fpubh.2021.726424.

11. Gómez C, Álvarez G, Fernández A, Castro F, Vega V, Comas R, Ricardo M. La investigación científica y las formas de titulación. Aspectos conceptuales y prácticos. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador; 2017.

12. Gómez Armijos C, Vega Falcón V, Castro Sánchez F, Ricardo Velázquez M, Font Graupera E, Lascano Herrera C, et al. La función de la investigación en la universidad. Experiencias en UNIANDES. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador; 2017.

13. Calle Santander JR, Guamán Chacha KA, Hernández Ramos EL, Piñas Piñas LF. Propuesta de protocolo para el cumplimiento de los ejes de tratamiento de rehabilitación social en el Ecuador. Estud. Desarro. Soc. Cuba Am. Lat. [Internet]. 29 de mayo de 2023 [citado 20 de septiembre de 2023];8(Número Especial No. 2). Disponible en: https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/4484

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Curación de datos: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Análisis formal: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Investigación: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Metodología: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Administración del proyecto: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Recursos: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Software: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Supervisión: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Validación: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Visualización: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Redacción – borrador original: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.

Redacción – revisión y edición: Clara Elisa Pozo Hernández, Melba Esperanza Narváez Jaramillo, Zuly Rivel Nazate Chuga, Johanna Valentina Acosta Rosero.